一位21岁的大学学子捐出了造血干细胞,以救助远隔千里的病患。这一善行体现了对生命的尊重和责任,同时,也得益于家人对其无私奉献的理解与支持。

善举缘起

汤胜就读于西南医科大学2021级信息管理与信息系统专业2班。大二期间,学校举办的造血干细胞宣传活动激发了他救助他人的念头。活动现场,他深入了解了造血干细胞的作用、捐赠流程以及加入途径。认为这是一项富有意义的行为,随后便加入了中华骨髓库。这一行为体现了年轻一代的善良和乐于助人的品质。大学生群体充满活力与希望,他们通常更易接受新思想,汤胜也不例外。他背后简单的初衷,实则源于对救助他人价值的深刻认识。

汤胜的行为并非出自临时起意,而是经过周密考虑。他对生命的敬重驱使他勇敢地迈出了这一步,这种勇气或许许多成年人也难以具备。在社会中,积极响应救助他人呼吁的大学生比例尚需提升,汤胜的行为堪称典范。

配型成功

今年八月,汤胜接到四川省红十字会的来电,得知自己与一名血液病患者初步完成了配型匹配。这一消息对汤胜而言,无疑是个惊喜。身为医学生,他深知配型成功的几率并不高,而自己能获得这样的“幸运”,他认为这是命运的安排。这也从侧面体现了造血干细胞配型工作的艰难。在我国众多血液病患者中,找到合适的捐献者极为罕见,每一次成功的配型都象征着希望的曙光。

汤胜的偶然配型成功,为众多患者及其家庭带来了希望的曙光。在病痛中煎熬的生命,以及焦急等待的家属,迫切需要像汤胜这样的捐献者,为他们提供重生的机会。

艰难说服

配型成功标志着捐献进程的起点,然而,鉴于捐献者仍为在校生,其造血干细胞捐献需征得家长同意。起初,汤胜的父母对此持反对态度,他们担忧捐献可能对汤胜的健康造成不利影响。在现实生活中,众多家长出于对子女的关爱与保护,普遍存在此类顾虑。这是因为公众对造血干细胞捐献的认知尚存在不确定性。

汤胜深知家长的忧虑,但他并未轻言放弃。通过反复交流与科学知识的普及,最终他的父母被他的坚持所打动,同意了他的选择。这一转变归功于汤胜不屈不挠的沟通技巧和父母的理解与宽容。若非他持之以恒的努力和耐心讲解,以及父母最终的认同与协助,此次捐献或许难以实现。

克服恐惧

汤胜在处理实际捐献事宜时,内心同样经历了矛盾与恐惧。这一决策关乎其个人健康以及陌生患者的生命安危。然而,当他回想起加入中华骨髓库的初衷——旨在救助他人——便豁然开朗。面对此类重大选择,恐惧与纠结是人之常情。众多潜在捐献者在此时亦会感到犹豫不决。

汤胜成功抵御了这种心理障碍,彰显了他坚韧的意志力。他在心理层面做好了充分准备,这种勇敢成为众多人效仿的典范。他明白自己守护的是一条宝贵的生命,这种信念使他即便在恐惧面前也能坚定地勇往直前。

积极准备

汤胜在深思熟虑后,全力配合干细胞采集的准备工作。他逐一完成了高分辨率血液样本检测、全面健康检查以及采集计划的制定等步骤。他对整个过程表现出极高的责任心,未曾有任何松懈。每个步骤都至关重要,直接影响到捐献能否顺利实施,以及患者的生命能否得到挽救。

在众多捐献案例中,存在因准备不足或捐献者临时变卦导致患者期望落空的情形。汤胜展现出的积极态度确保了捐献流程的顺利进行,这体现了他对他人生命的尊重与严谨态度。

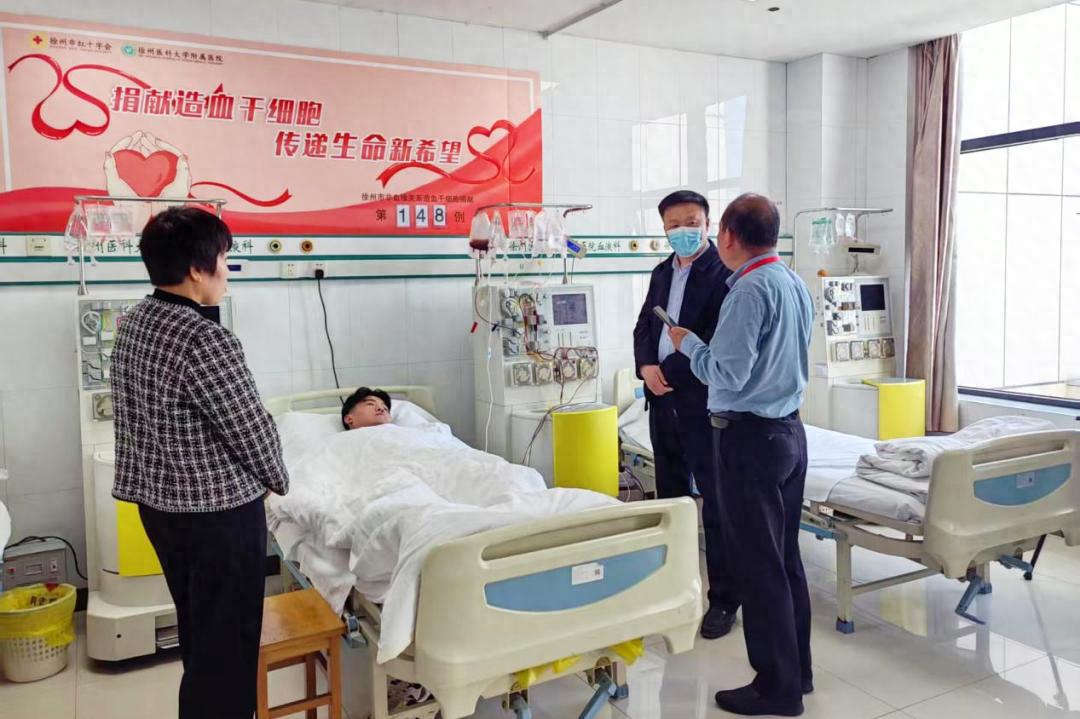

成功捐献

12月20日,西南医科大学附属医院忠山院区第二住院大楼血液内科,汤胜历时三个多小时,成功提取了194毫升的造血干细胞混悬液。这些干细胞被称为“生命的种子”,将远赴千里之外,延续一名患者的生命。此次捐献,标志着四川省第831例,以及泸州市第60例。

汤胜在捐献过程中虽感腰背不适,却坚信能够克服。他强调,学校教育应培养学生的仁爱精神。捐献造血干细胞以延续患者生命,在他看来,这是医学生应尽的责任与使命。汤胜将学校的教育理念转化为行动指南,并付诸实践,这种做法值得肯定与表扬。

读者们,您是否愿意效仿汤胜,成为造血干细胞捐赠者?我们期待您的积极参与和评论,同时,恳请您点赞并转发本篇文章。