12月11日,梓潼县文化馆的一举,为双板镇小学校带来了独特的文化体验。文昌洞经古乐,这一被称为“音乐活化石”的古老旋律,在校园内回响。此举不仅彰显了非物质文化遗产的魅力,同时也成为了文化传承的一大亮点。

演奏曲目精彩纷呈

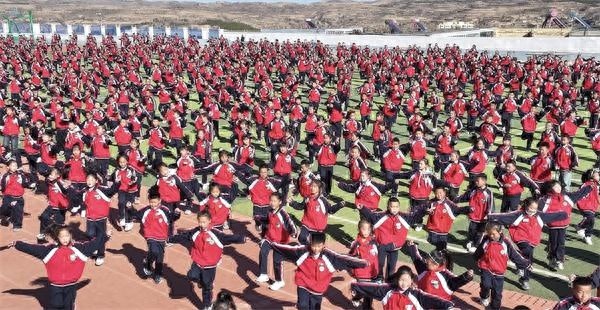

12月11日,双板镇小学迎来了文艺志愿者的演出。志愿者们身着传统服饰,手持各种乐器。文昌洞经古乐中收录了众多经典作品,如《文昌鼓乐》等。这些曲目通过声乐与器乐的融合,以及“念、颂、唱”的表演形式呈现。师生们沉浸在美妙的旋律中,对传统音乐有了更深的理解。

双板镇小学的师生们难得享受到一场听觉盛宴。在这场演奏中,传统文化悄然步入校园,让师生们得以近距离领略传统音乐的独特魅力。

学生感受非遗魅力

吴东晏,双板镇小学的学生,表达了对文昌洞经古乐的喜爱之情。他认为这种古乐听起来令人愉悦,同时也让同学们体会到了中华传统文化的丰富内涵。由此,学生们认识到有必要从小学习非遗技艺。这一现象表明,通过此次演奏,学生对非遗的保护与传承有了新的认识。

校园内,古乐旋律的响起激发了学生们对传统文化的极大兴趣,同时加深了他们对非遗传承重要性的认识,此举对未来文化的延续无疑具有正面影响。

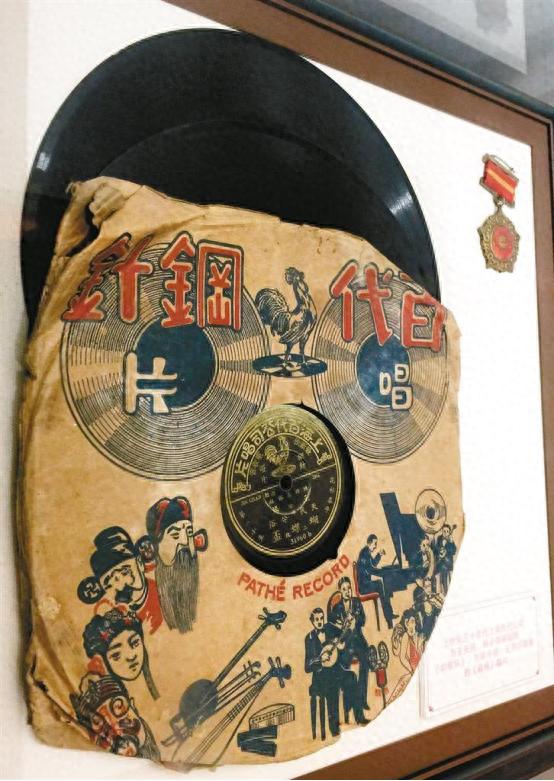

文昌洞经古乐的历史

文昌洞经古乐拥有悠久的历史,起源于南宋乾道时期。最初被称为“檀炽钧音”,后因演奏《文昌大洞仙经》而更名为“洞经古乐”。该乐种不仅是国家级非物质文化遗产,还荣获联合国教科文组织认证,成为全球共享的珍贵文化遗产,享有极高的文化地位。

文昌洞经古乐的演变历程在这段历史中得以展现,同时彰显了其丰富的文化底蕴。此类音乐承载了特定地区乃至全人类的文化记忆。

梓潼保护传承举措

梓潼县致力于保护与传承文昌洞经古乐,特别设立了文昌洞经古乐乐团。同时,在文昌第一小学成立了“国家级文昌洞经古乐少儿传习所”。此外,乐团教师定期为学生授课。这些行动反映出梓潼县对非物质文化遗产传承的高度重视。

梓潼县在非遗传承方面采取了多措并举的策略,例如非遗项目进入校园等活动,营造了有利于文化传承的氛围。这些举措有力地促进了文化遗产在当代社会的持续繁荣。

校园非遗传承意义

杨小玉,梓潼县文化馆非遗部门的负责人,指出,非遗项目进入校园旨在防止文化传承的中断。此举有助于激发学生的想象力和创造力,促进传统文化的传承与发扬,同时也能提升他们的艺术素养,丰富知识储备。在梓潼县的校园中,通过多样化的非遗传承活动。

学生得以了解非遗的精髓与技艺,同时学校致力于塑造独特的文化艺术风貌。这一举措对于培育民族精神与延续历史文脉具有重大价值,使校园成为文化传承的关键场所。

梓潼非遗整体概况

梓潼县在非物质文化遗产的传承领域取得了显著成效。截至目前,该县已发现并认定了50项具有地域特色的非物质文化遗产,包括国家级、省级、市级和县级项目。此外,还有49位非遗传承人活跃其中。同时,梓潼县设立了5个非遗传承基地,例如“洞经古乐传习所”等。这些成就充分展示了梓潼县在非物质文化遗产挖掘与保护传承方面的成功经验。

梓潼县已建立起一套较为健全的非物质文化遗产保护与传承机制,旨在为非遗项目提供更广阔的发展环境。此举无疑对维护和提升当地文化特色将产生显著的推动作用。

梓潼县在非物质文化遗产的传承领域,有哪些潜在的提升空间?我们诚挚邀请大家留言、点赞及转发,共同探讨。