在大雪节气来临之际,故乡便会投入到腌肉的忙碌中。然而,这种传统习俗现已鲜见,其背后承载着时代变迁的无奈和乡愁的失落。

腌肉传统的诞生

故乡历来有雪后宰杀家猪、捕捞鱼类腌制以迎新年的传统。年兽传说在当地深入人心,每逢除夕,传说中它会上岸伤人。由于肉品不易长时间保存,当地居民发明了腌制的方法。调查显示,许多传统村落都保留着这一习俗,这体现了当时人们适应生活环境的智慧。这一做法不仅是为了保存食物,还蕴含着对新年的期盼以及对生活仪式感的追求。在当时,这样的做法确保了春节期间能够享用丰富的食物。

现代科技进步使得传统食物保存方法已不再必需,随之而来的是新年期待与仪式感的淡化。这一现象,是传统文化的遗憾,还是社会进步的必然趋势?

腌制材料和步骤的讲究

选用连皮带肉的五花肉,需注意厚度,过厚盐难以渗透,过薄则易过咸。切割肉块时不宜用水清洗,只需刮去表面污垢。在我家乡,村民们严格遵守这些规定。接着,在炒制过程中,将调料均匀撒在每一块肉上,并加以揉搓,对于大块的带骨肉,需将其拆分并充分揉入调料。这样做既可提升口感,又能延长肉的保存时间。

当前,多数人在烹饪猪肉时简化了步骤,且对相关传统知识了解有限。这种传统烹饪技艺的流失,是否对美食文化构成了冲击?

腌肉的存放晾晒

肉色变深且渗出液体后,即放入缸中并用石头压紧,放置于阴凉且避光的地方。晾晒期间,屋檐下挂满的腌肉和香肠形成了一道独特的风景线。在冬至、腊八等节日或宾客来访时,母亲会取出腌肉以招待客人。在那个时代,这种行为被视为一种庄重的表达。在家庭中,肉不仅仅是一种食物,更是情感的纽带。

如今,众多家庭冰箱中仅存冷冻肉类,昔日邻里间围绕屋檐讨论腌肉肥瘦的情景已不复存在。这种现象是否使得邻里间的情感纽带有所削弱?

腌肉的食用讲究

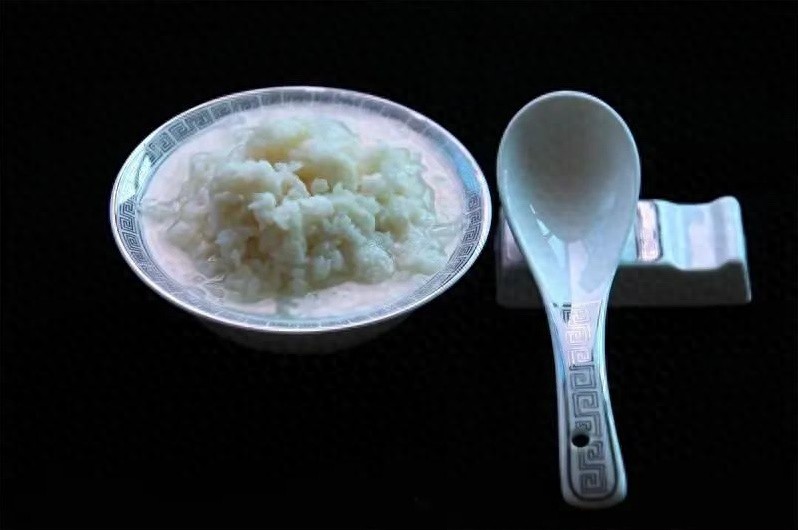

童年时期,物质条件较为匮乏,除了过年或有特殊事件,很少能品尝到腌肉。红烧腌肉搭配芋头,那是一种难以忘怀的美味。在日常生活中,若想品尝,唯有假装生病。无论是因难得一尝而生的喜悦,还是因其独特的烹饪与搭配带来的风味,腌肉都承载着非凡的意义。

现在,新鲜肉类产品随时可购得。然而,那种经过漫长等待和期盼所获得的口感以及美食体验似乎变得难以寻找。这或许意味着,人们是否已经丧失了对美食的珍视态度?

腌肉习俗的消逝

如今,在故乡,每家每户都重视新鲜食材的食用,剩余的肉类则被存放在冰箱或冰柜中,传统的腌肉做法已经很少见了。随着时代的变迁,人们的生活方式发生了改变,从食品安全和便利性角度分析,这种变化无疑是显著的进步。

对于怀念童年传统的人来说,如何处理对往昔时光的留恋?是否应当保留某些传统仪式,以保留对家乡的思念之情?

习俗消逝背后的思考

从情感层面来看,我常将往昔岁月比作风干的腌肉,细细品味。这种风干腌肉不仅悬挂在屋檐之上,更深深植根于心灵深处。如今,传统习俗的改变不再仅仅是食物制作方法的简单更迭,它更象征着背后情感与文化认同的深刻转变。当这些习俗逐渐消失,我们所失去的不仅是那些逐渐罕见的美食,更是传统生活方式以及邻里间紧密情感的丧失。

读者朋友们,针对此习俗的逐渐消失,您觉得能否采取某些措施,使传统文化在当今社会得到一定程度的复兴?期待您的观点、点赞与转发。