农安县成功处理了一起土地争议,使涉事双方得以轻松释怀,此举也为该地区的司法服务增添了光彩。在该县人民法院开安人民法庭,于某与白某的纷争得到了妥善解决,这一结果彰显了法院在积极处理纠纷方面的积极作用。

纠纷缘起

农安县某村村民视土地为生命线。于某及其父母曾分得10亩土地。于某外出工作,同村白某侵占该地。因于某哥哥欠白某9万元未还,其父母允诺以土地抵债。于某父母去世后,于某作为唯一继承人,要求白某归还土地,引发争执。双方立场坚定,互不让步。于某坚持土地应归自己,哥哥债务不应由其承担;白某则以父母同意为由,主张有权继续耕种。

双方因这一矛盾已处于对立状态,若处理不当,将损害他们在村中的关系,亦将妨碍土地的合理耕作与利用。农村地区此类因土地及债务引发的争执屡见不鲜,如何公正妥善解决乃重中之重。

法院介入

案件受理后,承办法官表现出了强烈的责任心。他意识到处理涉及土地的纠纷不容拖延,尤其是临近农忙季节。因此,法官立即与村委会治保主任和相关工作人员取得联系。随后,他们共同前往争议土地现场,精确测量土地面积,严谨界定双方土地边界,并详尽了解原被告双方的情况及案件争议核心。

法官在探寻事实真相时,对每一个细节都严格审查,其严谨的工作态度为后续的调解工作打下了坚实的根基。在农村,众多纠纷若仅凭双方口头陈述,极易导致误判,因此实地考察和详尽的调查显得尤为关键。

厘清缘由

经过详尽的调查,法官对案件的全过程有了深入的了解。土地纠纷源于于某哥哥的债务问题。起初,于某的父母同意让白某耕种土地以偿还债务,这一做法在表面上看似可行。然而,随着于某父母的离世,情况发生了变化。作为土地承包户的唯一继承人,于某有权利收回自己的土地。

白某在未获于某同意的情况下擅自耕种土地,此行为在法律上缺乏正当性。法院需在复杂情况中寻求一个公正的解决方案,确保既不损害于某的合法权益,亦不使白某的债权权益受到威胁。

积极调解

法院在识别出核心问题后,迅速启动了高效的调解程序。法官明确认识到,调解是解决双方分歧、维护邻里和谐的良策。同时,鉴于案件与耕地相关,调解工作需在农忙期前完成。法官不仅组织了原被告进行协商,还特别邀请了村委会的治保主任、妇女主任、小队长等关键人员共同参与调解。

调解过程中,法官扮演着和蔼的长者角色。他综合法理与情理进行说服。对于情绪失控的于某,法官予以安抚;对于对自身不当行为缺乏认识的白某,法官耐心解释法律。法官明确指出,白某未经于某同意擅自耕种土地的行为违反了法律,并就解决双方债权债务问题提供了法律咨询。

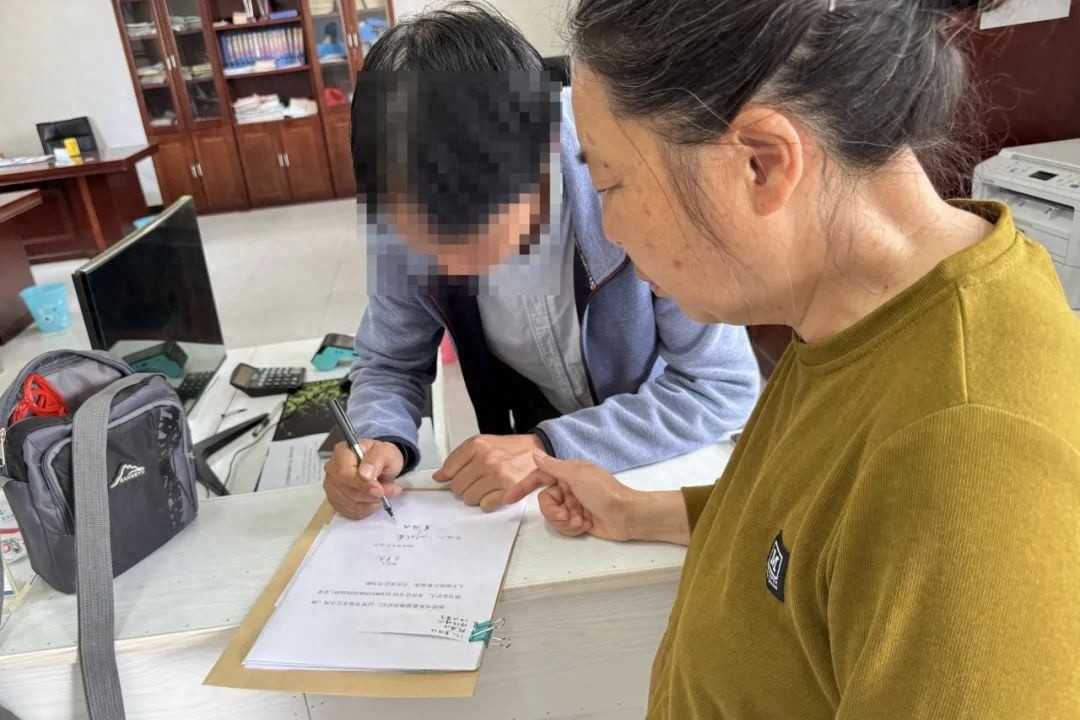

达成和解

法官耐心劝导,案件最终实现圆满解决。双方达成共识,白某承诺退还于某土地使用权,并支付5000元土地使用费。此结果不仅令于某感到满意,也使白某认识到自身在法律上的位置。原本紧张对立的局势不复存在。

于某得以收回其应得土地,并获得了相应补偿;白某亦通过恰当途径解决了遗留债务问题。这一处理结果,无疑满足了双方在法律与情感层面的期待。

司法服务新方向

农安法院在处理此类矛盾方面,长期发挥着关键性的示范引领作用。该院一贯将非诉讼纠纷解决机制置于工作首位,在预防及解决涉农、涉耕纠纷方面取得了显著成效。此例成功的土地纠纷调解,仅仅是众多案例中的一例。

未来,农安法院将充分利用人民法庭的前沿阵地作用。该法院计划扩大和深化司法服务的范围,努力构建多元化的纠纷解决机制——“农安模式”。此举旨在为更多民众化解矛盾。您认为这一举措将对农村法治建设产生何种影响?期待大家积极点赞、转发,并在评论区热烈讨论。