日常生活中,存在许多如杨阿姨般就医不易的案例。她患有帕金森病,定期取药和复查对她来说就像是一场战斗。此外,失眠问题背后还隐藏着多样的生活困扰。这些问题正是当前人们关注的健康和生活难点。这一现象也突显了基层医疗和养老问题迫切需要解决的紧迫性。

杨阿姨的就医困扰

杨阿姨长期受帕金森病困扰,必须定期服药并接受检查。她所住村庄距离医院达20公里,每次往返需换乘两次公交车。对于年迈且身患疾病的她来说,这无疑带来了极大的不便。众多老年病人在求医过程中常遇到类似的交通困扰,他们居住在偏远地区,公共交通不发达,这严重阻碍了他们及时就医和获得健康服务。这凸显了改善基层医疗服务的重要性。若能在居住地附近获得优质的医疗服务,杨阿姨便无需长途跋涉。

现实中,众多老人遭遇相似的难题。以心血管疾病患者为例,他们常因距离遥远和交通不畅,错失了复诊的最佳时机。这种情况不仅损害了老人的健康,还让家庭成员承受了诸多忧虑和压力。

基层医疗的积极探索

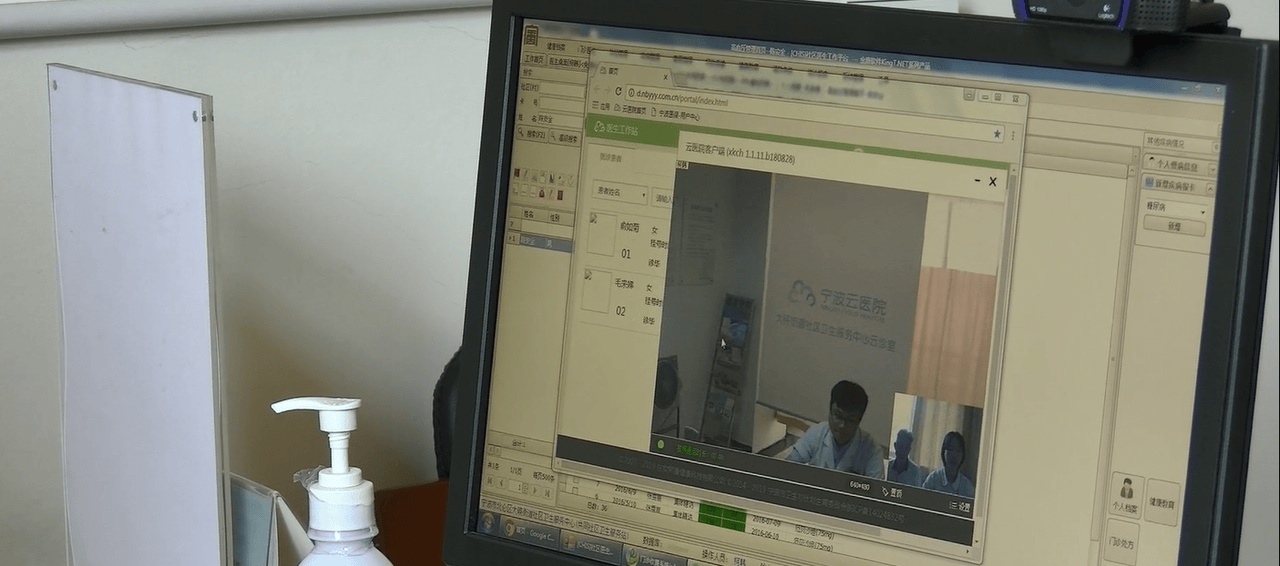

潮新闻·钱报健康小站发布了关于基层医疗的报道。北仑区大碶街道社区卫生服务中心正尝试引入“线上+离线”的智慧医疗模式。自2016年起,该中心的家庭医生工作室设立了云诊室,使得居民无需前往市区即可接受专家的远程诊疗。这一创新措施显著提升了基层医疗服务的水准和效率。

目前,云诊室运作分为两个路径。首先,一条线路将社区幸福驿站与卫生服务站的智能微诊室相连,居民可通过视频进行诊疗,并在智能云药房使用药码购买药品。其次,另一条线路连接便民服务站,大碶中心派遣医护人员现场坐诊,村民可在线上就诊后取药。对于行动不便的村民,家医团队则负责将药品送至山区。若此类模式能在更多基层地区普及,众多老年人将从中受益。

背后原因剖析

分析杨阿姨案例可知,众多老年人的健康困扰远超身体疾病。例如,失眠可能源于家庭压力,如女儿失业引发的焦虑,或因羡慕邻居而与子女争执引发的内心困扰。基层医生面临繁重职责,既要诊治身体疾病,还需倾听并理解居民的心理需求。

在老年人面临生理疾患时,其成因可能与长期的心理压力有关。特别是社区中的独居老人,由于缺乏陪伴,容易产生孤独感,这可能导致其身体机能的衰退。因此,基层医疗机构若能全面关照老年人的健康,从心理和生理两个层面进行干预,将更有利于解决他们的健康难题。

馒头山社区的养老模式

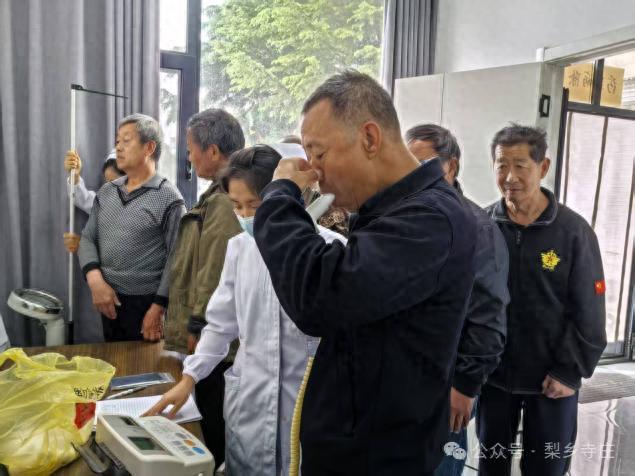

馒头山社区设立了一所独特的养老日托班,其中老人的平均年龄达到86岁,最高龄者已97岁。该日托班有效解决了众多老人的养老难题。不少老人因经济原因或对家的眷恋,不愿进入养老院,而子女因工作繁忙无法持续照护。这种介于专业机构与家庭照护之间的服务模式,恰好缓解了这一矛盾。

该社区居住人口超过6500人,其中空巢老人数量较多,失能失智患者达180多人。此养老日托班通过整合资源,发挥社区优势,为老年人提供生活照护和健康护理等服务,营造了舒适安全的养老环境,减轻了子女们的负担,并在一定程度上丰富了基层养老服务模式。

意义及可能的发展方向

大碶街道社区卫生服务中心采用的智慧医疗模式若得以普及,将使更多老年人享受到便捷的医疗服务。借助云计算技术,基层医疗资源的利用效率有望显著提高。对于馒头山社区的养老模式而言,若其他社区效仿其社区养老日托班模式,将有助于整合社区资源,实现养老资源的合理分配,并为那些不愿入住养老院的老人提供专业服务。

当前需持续优化相关模式,例如深化云诊室功能升级,扩大远程医疗服务的疾病覆盖范围。养老日托班服务需提升专业化和多元化水平。此外,还需关注服务人员的培训等关键环节,以确保基层医疗与养老新模式的健康稳定发展。

呼唤更多关注与推广

基层医疗养老新模式的成效已在部分地区显现,但普及程度仍有限。此类模式显著提升老年人生活品质,涵盖医疗保健至养老生活各方面。关于如何推广这些新模式,读者们有何见解?欢迎点赞、转发文章,并分享您的观点。