近日,一则令人鼓舞的消息迅速传播。市规划自然资源委于12月3日晚公布了轨道交通3号线(东四十条站至东坝北站段)和12号线(四季青桥站至东坝北站段)的线路图和车站效果图。这一消息预示着这两条线路的开通即将成真,届时将显著改善市民的出行条件。

线路基本情况

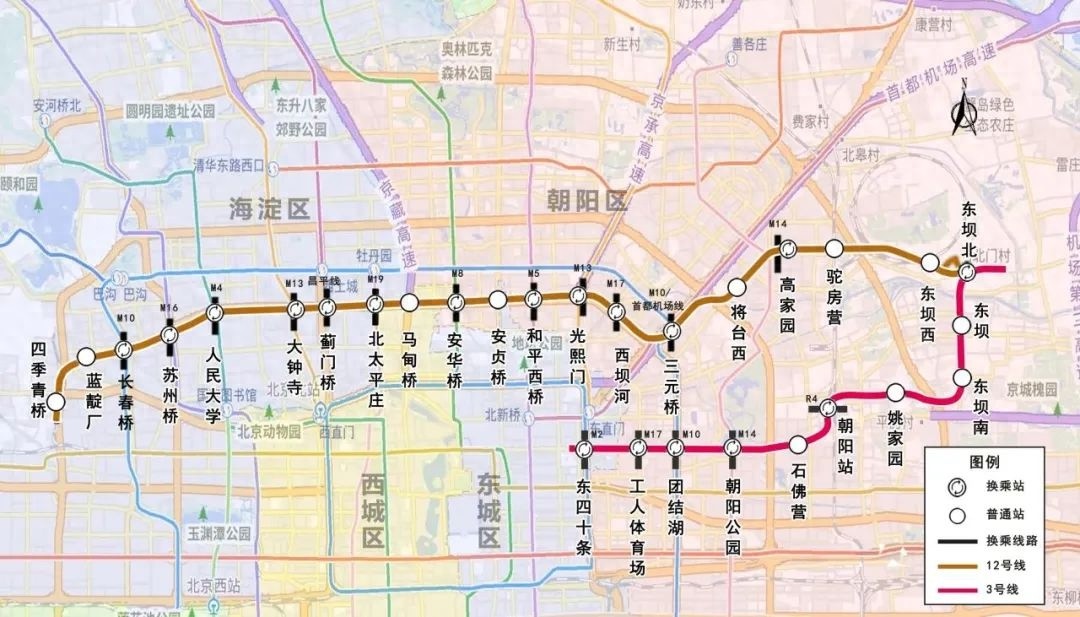

轨道交通3号线,连接东四十条站与东坝北站,横跨东城区和朝阳区,线路全长约15.7公里,设有10个站点。该线路对完善中心城区东北部的轨道交通服务具有重要作用。同时,轨道交通12号线,从四季青桥站延伸至东坝北站,覆盖海淀区、西城区、东城区和朝阳区,全长约28.9公里,设有20个站点。该线路连接了中关村、望京、东坝等关键区域,成为东西方向的重要交通干线。这两条线路以其独特的线路走向和站点布局,将为沿线地区带来前所未有的交通便捷。在北京这座繁华都市,城市交通的完善始终是公众关注的焦点,每一条新开通的线路都标志着城市交通发展的新里程碑。

观察具体城市的发展态势,可以发现,相关线路所穿越的地带人口密集,日间人流量显著。随着新线路的启用,预计将有助于缓解周边现有线路所承受的客流压力。

换乘站众多联通南北线路

该两条线路设有18个换乘站点,构成了一个庞大的换乘网络。这一网络使得市民能够便捷地连接多条南北走向的轨道交通线路,从而进一步扩大了沿线居民的出行选择。过去,市民若需从朝阳区某一区域前往海淀区并需多次换乘,往往因换乘不便或线路联通度不足而耗费较长时间。如今,随着这两条线路上的18个换乘站点实现互联互通,这一状况将得到显著改善。此举不仅丰富了市民的出行规划选择,打破了单一换乘模式的限制,而且对于整个北京的轨道交通网络而言,也将提升网络的整体运行效率,增强其整体性。

据大数据分析,北京市日均地铁客流量十分可观。线路优化后,其联通效率的提高有望惠及更多乘客。

无人驾驶提升运行效率

3号线和12号线均支持无人驾驶模式。此功能得益于先进的列车控制技术。无人驾驶技术不仅代表了技术上的重大进步,而且对提高运行效率起到了关键作用。在无需驾驶员操作的情况下,列车能更精确地按照时刻表运行,有效降低了人为干扰。此外,无人驾驶还具备“4+4”灵活编组能力。在客流量高峰与低谷期,可根据实际需求进行灵活调整,这种灵活性有助于显著降低运营成本。对于运营方而言,成本降低意味着有更多资金可用于提升服务质量,如更新站点设施等。

从北京城市发展需求的角度分析,伴随着人口数量的增加以及城市功能的持续拓宽,提升城市轨道交通的运营效率与成本管控显得尤为关键。

站城融合打造示范项目

消息传来,不止令人振奋,这两条地铁线路还孕育了一系列站城融合的典范工程。以工人体育场站为例,它是3号线与17号线的换乘点,同时与工人体育场更新改造工程同步进行。车站不仅连通了工体地下商业配套和城市公园综合体,还构建了与公共交通系统相辅相成的文化体育消费线路。此外,还预留了与三里屯商圈地下连通的可能,有效分散了瞬时客流,减轻了拥堵,为市民提供了安全便捷的出行、高品质消费和健康运动的一站式服务。这种站城融合的理念将城市交通、商业和生活等功能紧密结合,为居民出行增添了更多价值。

此外,从城市更新的视角来看,此类融合有助于使老旧区域重获生机,实现资源的有效整合。

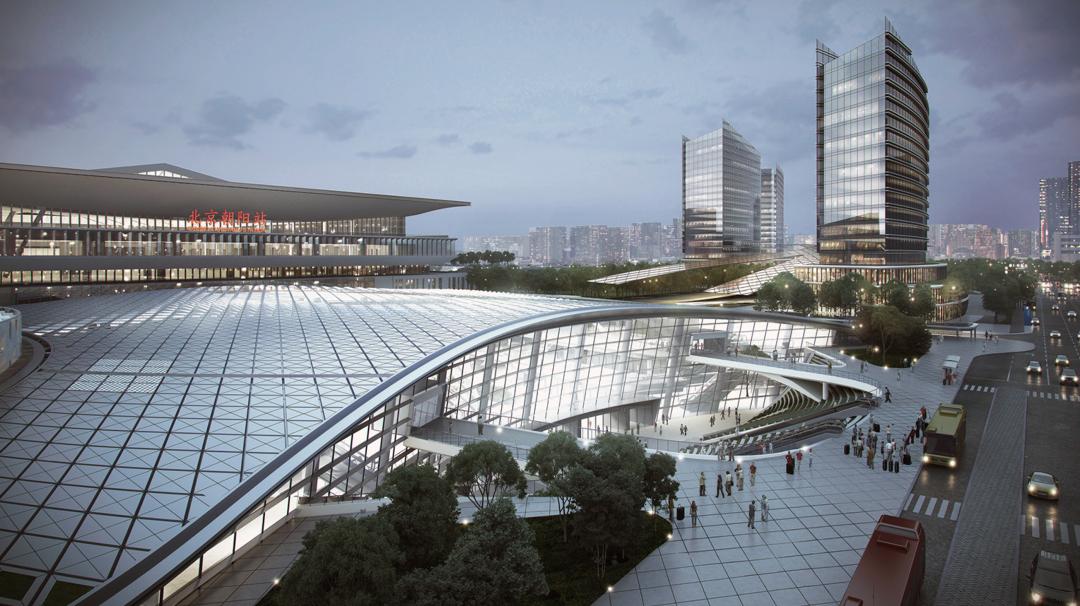

朝阳站定制综合交通枢纽

朝阳站是北京“八站两场”关键节点之一,汇集了多种交通方式。该站重塑的综合交通枢纽将高速铁路、城市地铁、地面公交、出租车等整合,形成便捷的换乘环境和多元的商业区域。过去,乘客需长途跋涉换乘不同交通,如今可实现快速一站式换乘,并满足消费等额外需求。这对过往旅客和本地居民均带来极大便利,显著提升了交通换乘的满意度。

这一枢纽的建立必然会影响周边区域的功能布局和发展前景。

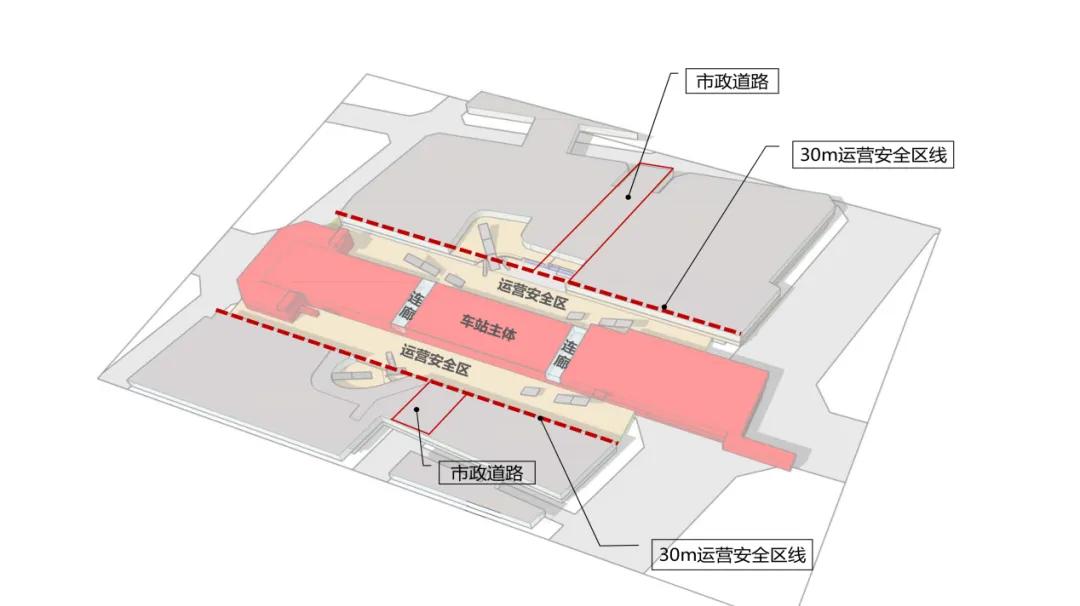

东坝北站探索分期建设

东坝北站是北京市首批轨道微中心之一,同时也是3号线与12号线的同台换乘站点。该区域正进行密集开发,有效利用市政道路和建设用地内的地下空间。城市连廊与轨道建设同步推进,旨在确保不同用地之间的紧密连接,并为未来的开发预留空间。这种做法创新了轨道交通一体化项目的分期建设模式,为其他同类项目提供了参考。此举不仅对东坝北站周边的短期发展有利,而且对北京市轨道交通与城市建设的长期融合也具有积极作用。

在城市发展进程中,东坝北站的建设模式有助于在不同阶段合理调配和运用资源。

您对这两条即将启用的交通线路抱有何种期望?欢迎点赞、转发,并在评论区展开交流。