广西环江毛南族自治县的盘山路上,一块黑色石头连绵裸露的山头,乍看之下或许并无生机。然而,在中国科学院科学家眼中,这却是他们多年来奋斗的战场。这片曾深受石漠化困扰、贫困遍地的地区,正因科研力量的注入而逐渐蜕变。

过去的环江困境重重

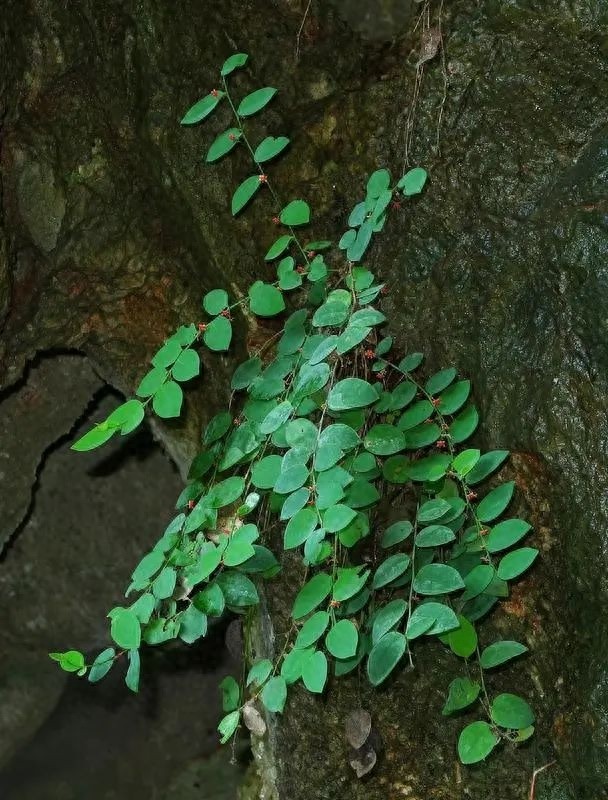

30年前,环江毛南族自治县面临着严重的生态环境问题。大量土地植被遭到破坏,基岩裸露,山头遍布光秃秃的石头,地表连基本的水土保持都成问题,导致该地区生态环境极度脆弱。该地区地形以“九山半水半分田”为特点,自然资源贫乏,耕地稀少,水资源利用面临挑战。在经济方面,如波川村等地,农民种植玉米的亩收入最高仅500元左右,生活贫困,贫困现象连绵不断,令人深感痛心。

环江地区贫困与生态环境恶化问题交织复杂。毛南族居民长期依赖玉米种植维持生计,然而在有限的土地资源条件下,产量极低,种植所得难以满足发展需求。此外,脆弱的生态环境亦限制了其他产业发展的可能性,导致整个地区深陷发展困境。

中科院的介入与使命

1994年秋季,标志着历史性转折的时刻。中国科学院亚热带农业生态研究所肩负起环江县脱贫攻坚与乡村振兴的重大使命。王克林、曾馥平及众多科研人员抵达此地。实地考察后,他们深刻认识到任务的艰巨性。面对生态恶化与贫困交织的困境,中科院认识到,唯有通过科技创新,从根本上治理石漠化,并探索出兼顾生态与经济效益的解决方案,方能扭转这一局面。这不仅是一项任务,更是对这片土地上人民的庄严承诺。

中国科学院亚热带农业生态研究所开启了不懈的探索征程。凭借其雄厚的科研实力,该所对环江地区的峰丛洼地生态系统进行了深入的探究,并实施了长期的定点监测。这项工作既大胆又充满挑战,科研人员需长期驻扎现场,进行多次试验,并保持细致的观察。显然,这并非短时间内可以解决的课题,它要求科研人员持续积累和深入分析大量数据。

四大生态衍生产业的崛起

历经30年的不懈研究与实践,显著成效逐渐显现。中国科学院亚热带农业生态研究所成功研发出四大可持续生态衍生产业。首先,替代型草食畜牧业得以发展,环江地区的山坡草地开始产生经济效益。以波川村为例,当地农户饲养一头牛每年可赚取3000至3500元,与过去种植玉米的收入相比,实现了显著提升。其次,特色经济林果产业亦呈现蓬勃发展的态势,这些果树在原本的石漠化土地上成功扎根并成长。

这片曾经贫瘠的土地上,中草药产业已经扎根并开始生长。同时,随着生态环境的改善,优质饮用水产业也逐渐得到开发。此外,8个生态高值示范基地已相继落成,它们成为环江地区新的发展动力,不仅为当地居民提供了就业机会,还促进了周边经济的繁荣。

水资源问题迎刃而解

喀斯特地区石漠化严重,水资源问题长期困扰当地。该地区雨水落地后迅速流失,地表水渗漏严重。地头水柜水源单一,传统解决方法效果不佳。中国科学院亚热带农业生态研究所的付智勇等科研人员发挥智慧,成功研发出喀斯特山区浅表层多界面产流水联合集蓄技术。

该技术适用于多种地形条件。在渗透性强的山坡上,传统水柜的集水效果甚微,而此新技术显著提升了集水效率。径流集蓄和灌溉用水满足率均显著上升。新技术的应用有效缓解了经果林在旱季遭遇的干旱缺水问题,对巩固产业扶贫成效具有重要作用。

产业发展新挑战

然而,发展进程并非一帆风顺。在西南喀斯特地区,尽管经果林产业已成为乡村振兴的关键领域,但仍存在众多问题。特别是那些缺乏集中灌溉设施的雨养型果园,正遭遇重重挑战。地表水资源匮乏的地质条件,加之频繁发生的极端干旱事件,使得用水短缺问题日益凸显。

果园产量受影响只是问题之一,同时,这一状况也对区域农村产业的持续发展构成了限制。为应对此问题,亟需引入新技术和解决方案。尽管自来水已实现大部分地区农村的普及,但在喀斯特山区这样的偏远地区,地表水体稀缺,调水和钻井的成本高昂,仍面临诸多挑战。

科技帮扶任重道远

站在这片逐渐绿意盎然的石山之前,付智勇心中感慨万千。尽管过去30年取得了显著成就,但前方的道路依旧漫长。对环江毛南族自治县来说,科技支持是推动可持续发展的核心。未来,必须应对各种新挑战,探索更多创新技术和方案。无论是生态还是经济,实现更高目标均需不断探索和研究。不禁引发疑问:在接下来的30年中,中科院将引领环江迈向何方辉煌?同时,也期待读者朋友们点赞并分享此文,让更多人见证环江的蜕变之旅。