当前,城市化进程迅猛,城市内涝等问题成为影响居民生活的关键问题。深圳市深汕特别合作区在此背景下,大力推动海绵城市建设。这一行动不仅为当地居民带来了显著改善,也为其他地区提供了宝贵的借鉴经验,成为值得关注的亮点。

海绵城市内涵

海绵城市是一种对雨水应对能力极强的城市发展模式。在降雨期间,它具备吸水、储水、渗透和净化水的能力,并在需要时利用储存的水资源。这一理念的产生旨在应对环境变迁和雨水相关的自然灾害,同时也是缓解城市内涝、实现自然积存、渗透和净化的重要途径。它能够改变传统城市在雨水处理上的不足,从而避免内涝和环境污染等问题。要实现海绵城市的全面构建,多样化的设施和科学的规划是不可或缺的。

深汕特别合作区在推进海绵城市建设过程中,深刻领悟了其核心内涵。该区域深知,卓越的海绵功能对该区域的健康发展至关重要,这无疑是实现可持续发展的必由之路。

建设项目数量

深汕特别合作区在推进海绵城市建设方面取得了显著成效。截至目前,该区已成功实施海绵城市项目共计45项。这一数量充分体现了深汕特别合作区在建设海绵城市上的坚定决心和强大的执行力。这些项目遍布各个区域,类型丰富,包括道路交通、公共建筑、住宅小区、广场公园、城市水系等。不同类型项目的实施,标志着深汕特别合作区在海绵城市建设领域进行了全方位的探索和布局。

众多项目的推进,离不开人力、物力及财力的充足投入。深汕特别合作区之所以能够实现这一成就,主要得益于当地政府的大力扶持及各部门的紧密协作。这一成果,正是众人齐心协力、共同致力于海绵城市建设的结果。

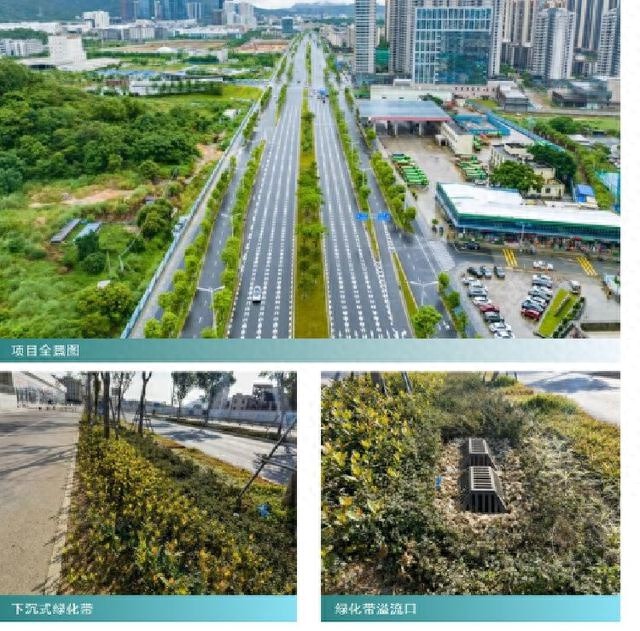

深汕大道的建设

深汕大道在深汕特别合作区扮演着关键角色,作为东西向的交通要道,其地位举足轻重。该大道在推进海绵城市建设方面设定了具体目标,即年径流总量控制率需达到65%。为实现这一目标,建设过程中采用了多种高效措施和方法。比如,非机动车道实施了透水铺装,机动车道雨水则通过开孔侧石引流至下沉式绿地,最终以溢流方式汇入市政雨水管网。

该设计带来了多方面的积极效果。首先,它显著减轻了城市内涝问题,降低了积水带来的安全隐患。此外,该设计在减少雨水径流污染方面也起到了积极作用。尤为重要的是,它极大地提升了周边居民的出行体验,消除了居民对暴雨后积水影响出行的担忧。该项目为其他交通道路类型海绵城市建设提供了宝贵的实践经验。

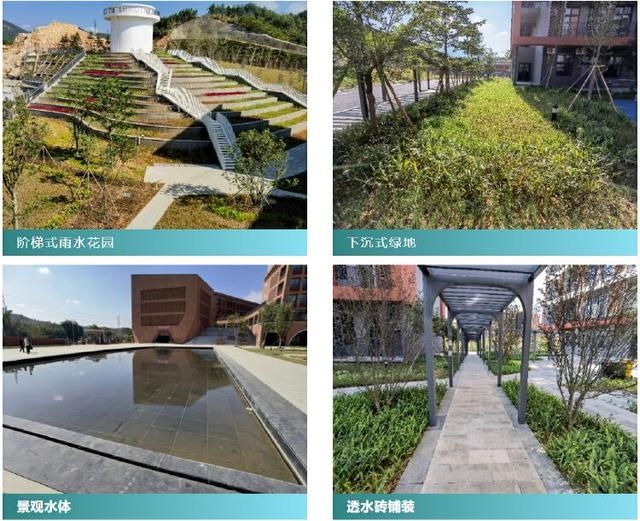

二高深汕实验学校的建设

赤石的二高深汕实验学校,占地面积达12.3公顷,设定了年径流总量控制率达到70%的目标。该校在海绵城市的建设上,展现了细致的规划与设计。教学楼周边,精心布置了阶梯式的雨水花园与下沉式绿地。这一设计不仅有效滞留与净化雨水,确保了雨水资源的有效管理和利用,同时也显著提高了校园生态环境的质量。

校园路面采用了透水砖铺设技术。这种技术确保雨水能迅速渗透,有效解决了传统路面雨后积水的问题,为学生提供了优质的室外活动环境。此外,学校还设置了雨水回收系统,对雨水进行末端收集,所收集的雨水被用于绿化灌溉和景观补水。该校园海绵系统融合了集中与分散、美观与功能、绿色与灰色设施协同的优势。

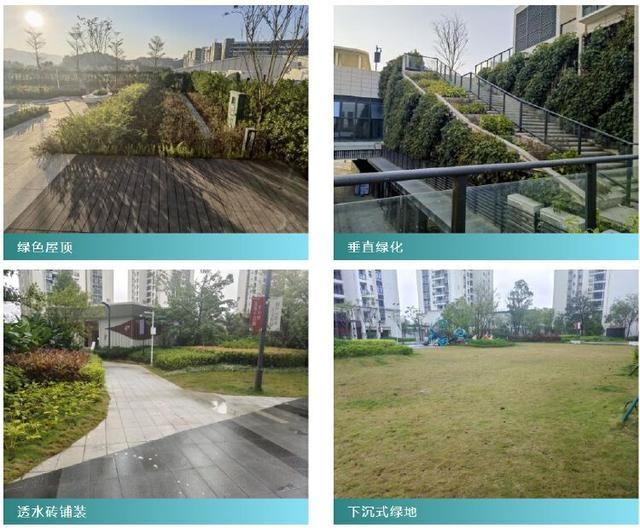

深耕村的建设

鹅埠镇内的深耕村占地面积达5.4公顷,其设定的年径流总量控制率目标为70%。在推进海绵城市建设的过程中,该村采取了多样化的有效策略。首先,在雨水源头,通过实施绿色屋顶、雨水花园、下沉式绿地以及透水铺装等措施,实现了对雨水的初步控制。而在雨水处理的末端,则运用雨水收集回用池进行调节。通过这一系列措施,该村实现了对雨水从源头到末端的全过程管控。

深耕村因建设成果而经历了显著变化。雨水处理变得更加科学且合理,有效降低了洪水风险和雨水流失等问题。海绵城市建设使得村民的生活环境得到一定程度的改善。此村落的海绵城市建设模式具有推广价值,值得其他村庄参考学习。

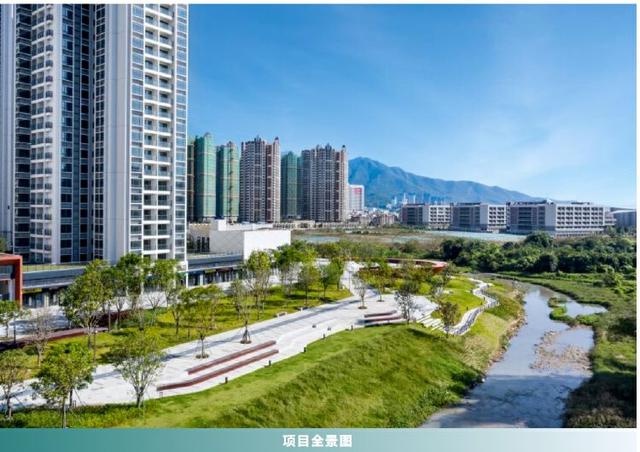

深耕滨河景观提升带项目

滨河景观提升带项目在鹅埠地区深入推进,项目占地面积达3.6公顷,设定了将年径流总量控制率提升至75%的目标。项目着重于社区服务及运动功能,其地形处理严格遵循绿色、循环、低碳和低影响的开发理念。项目通过配置生态护岸、生态旱溪、生态草沟、雨水花园及透水铺装等海绵设施,在降雨期间对流入边溪河的雨水径流进行有效蓄存与净化,显著提升了边溪河的水质状况。

项目新增设的雨水花园标识牌设计独特。这些标识牌在细节处向公众普及科普知识,巧妙地将实用功能与教育意义相结合。该项目不仅优化了生态环境,同时增强了市民的环保观念。

深汕特别合作区持续显现海绵城市建设成果。然而,一个值得我们深思的问题是:如何有效控制海绵城市的后期维护成本?期待大家积极参与讨论,并对本文点赞及转发,共同关注海绵城市的进步。