新季玉米上市之际,华北与东北地区的玉米价格走势呈现出明显差异。这一现象背后,诸多因素交织其中,包括产区供应状况、下游市场需求以及农户的售粮习惯等。这些因素共同影响着玉米市场的走向,价格差异成为市场关注的焦点。

华北地区玉米价格变化局势

华北基层农户在售粮方面表现出明显的季节性特征。自12月份起,他们的售粮意愿有所增强,然而,粮源供应宽松的现状在短期内难以发生改变。以9月份为例,下游企业的采购积极性不高,采购量也随之减少。由于新粮水分偏高,深加工企业对潮粮的采购受到限制,这不利于玉米价格的上涨,导致玉米价格持续下跌。据统计,华北地区水分在15%以下的毛粮在9月底的价格已降至每斤约0.90元。

至9月底,由于农户惜售,市场供应紧缩,企业库存下降,采购意愿增强,价格呈现回升态势。进入10月下旬,农户售粮量略有增加,需求保持稳定,价格波动幅度缩小。而11月下旬,农户售粮积极性较往年同期有所降低,价格总体保持稳定。12月,供应量增加,预计可能导致价格走势偏弱。

东北地区玉米上市周期较长,新粮供应压力较华北地区为小。尽管下游企业倾向于集中采购潮粮,港口需求亦存在,但在新粮持续供应的背景下,价格呈现下降趋势。基层农户并未表现出明显的惜售情绪,持续售粮确保了潮粮供应的相对充足。

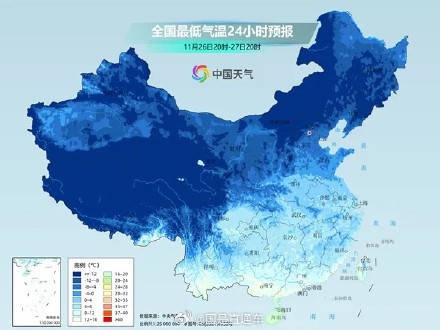

气温降低,农户出售粮食的意愿可能降低,这可能导致有效供应量减少,从而可能支撑玉米价格,短期内价格下跌幅度可能收窄。目前,运往华北的玉米主要用于满足饲料企业的基本需求,多数地区尚未达到顺价销售的条件。即便12月份价格上涨,也难以实现顺价运往华北地区。

华北地区供应端影响

华北地区新粮上市期间,供应状况相对复杂。目前,多数地区玉米水分含量偏高,低于15%的玉米数量稀缺,存储难度显著增加。贸易商普遍采取现收现销的方式,难以进行大规模的囤积。因此,尽管市场上有粮食供应,但优质干粮的货源却显得不足。

基层农户的粮食销售行为对市场供应状况产生显著影响。通常情况下,自11月下旬起,农户售粮的积极性会有所增强。然而,今年农户对粮价的接受度相对较低。尽管粮源供应量有所增加,但优质干粮的供应依旧有限。这种情况导致对粮价的潜在支撑作用显得不足。

东北地区粮食供应受气温波动影响显著,与此同时,农户的售粮意愿亦起着决定性作用。当气温升高时,农户售粮活动频繁,鲜有惜售现象。市场玉米供应保持相对稳定,这导致集中上市期延长。相较之下,新粮集中供应的压力在东北地区相对华北地区更为缓和。

从长远视角分析,气温的降低将导致农户售粮意愿降低,玉米的有效供应量也将随之减少。这一变化对玉米价格而言,预示着市场趋势的转变。新供应格局的形成,将显著影响市场对未来价格走势的预期。

华北地区需求端影响

华北地区对玉米价格的影响力显著。在9月份,随着新粮的上市和收获水分的偏多,深加工企业仅进行基本需求采购,对玉米价格的支撑力度微乎其微。在当前市场氛围中,下游企业主要采取滚动补库策略,这限制了需求增长的可能性。

在此情境下,贸易商难以独立激发需求增长;企业库存水平在一定程度上影响了未来的采购规模。目前,需求保持相对稳定,这限制了玉米价格上涨的空间,使得玉米价格在短期内维持在较低水平。

在需求方面,东北地区与华北地区存在显著差异。当地深加工企业普遍存在集中采购潮粮的习惯,同时北方港口待发船只数量众多,这些因素在一定程度上对玉米价格形成了支撑。一旦支撑力量与供应量达到相对平衡,价格波动幅度将相对较小。

新粮供应带来的压力之下,需求虽有所支撑,价格却持续下跌。东北市场需求虽然提供了一定的支撑,但并未能完全抵消供应增加带来的冲击。然而,随着供应量的减少,这种支撑作用将面临新的评估。

各位读者,现提出一问:在现行的市场状况下,华北与东北地区的玉米种植者应如何策略应对价格波动?期待大家在评论区踊跃留言。此外,亦诚挚邀请您点赞并转发本篇文章。