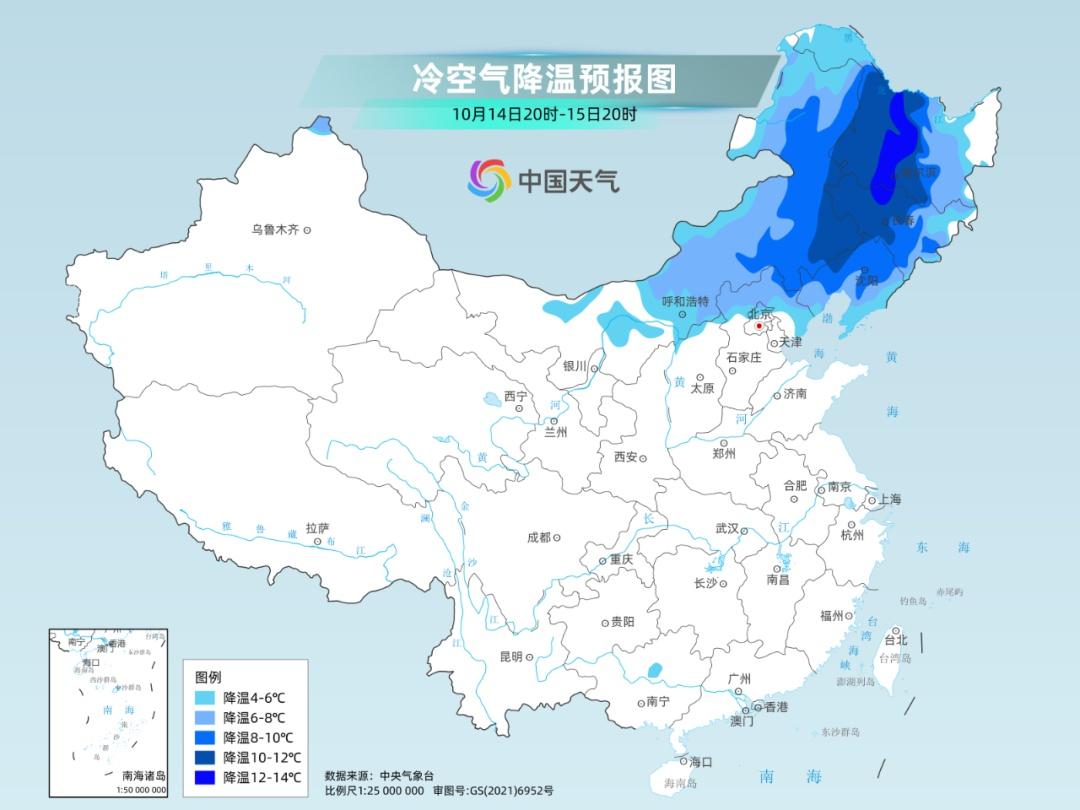

随着秋天的脚步渐近,一股股冷空气逐步成为天气舞台的主角。在本周,我国将经历两轮冷空气的侵袭,气温将出现剧烈变化。首轮冷空气已使东北等地的居民感受到了秋凉,紧接着到来的第二轮冷空气势力更为猛烈,波及范围更广,预计将使得从东北到长江中下游的广大地区气温普遍下降至立秋以来的新低。

冷空气的初步影响

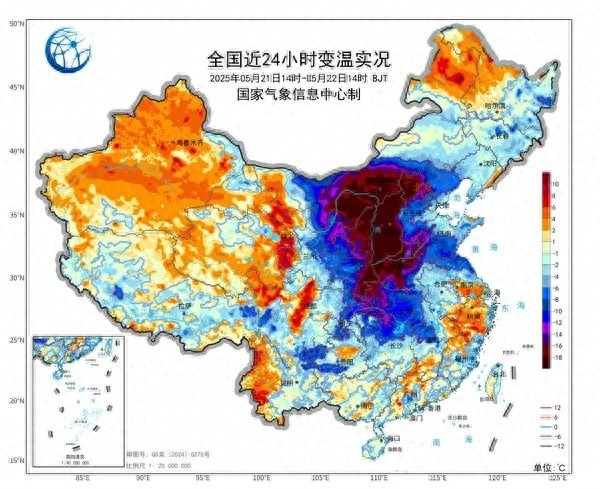

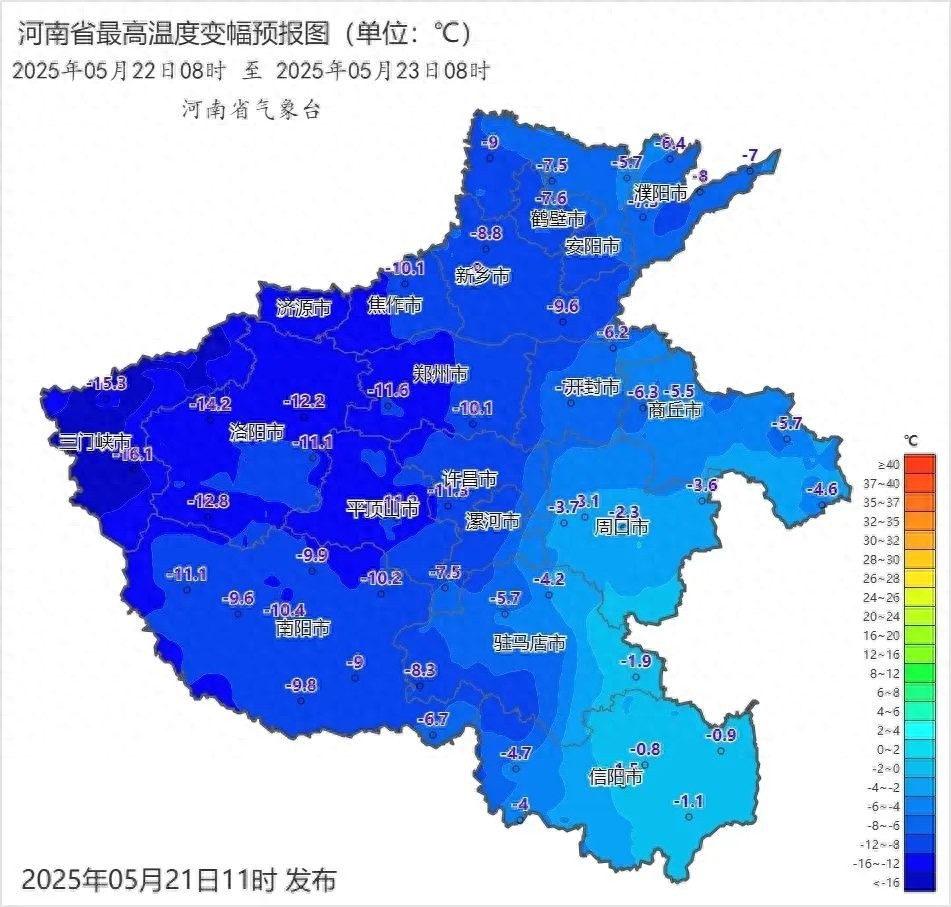

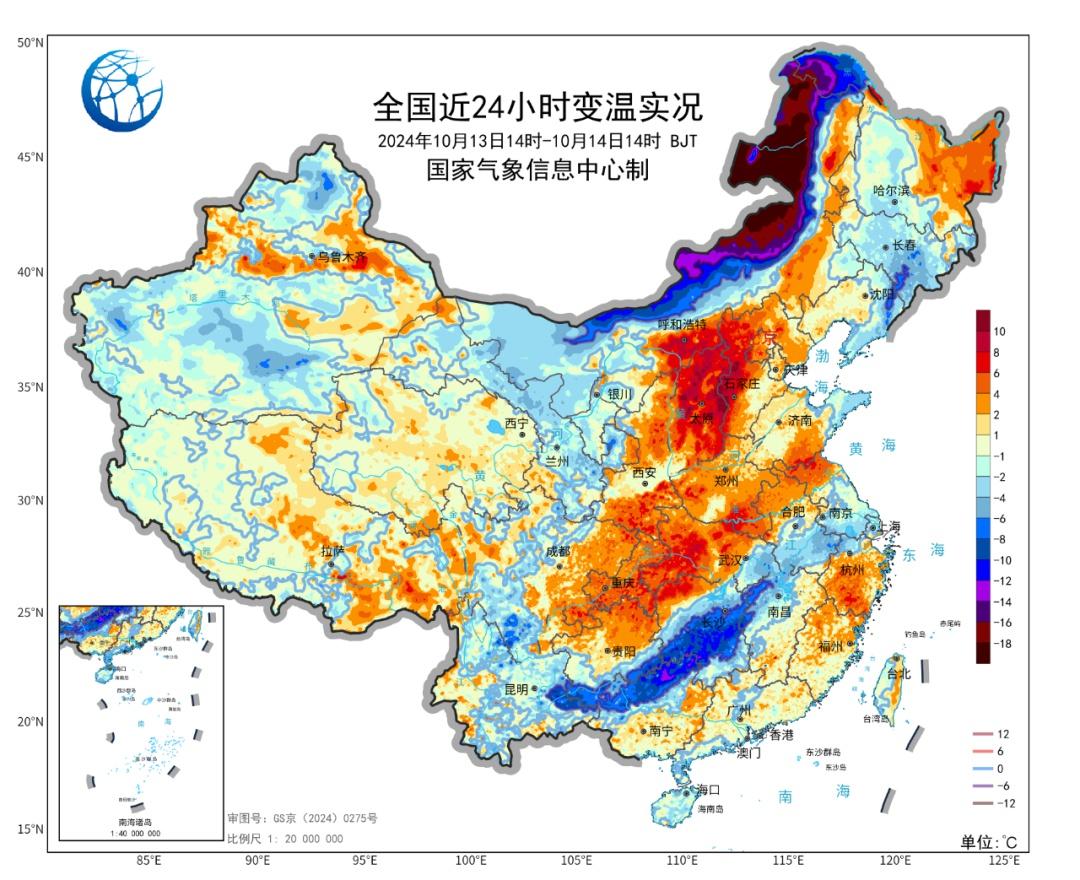

本周首轮强寒流已席卷内蒙古东北部等区域,部分区域气温降幅已超过14℃。以内蒙古额尔古纳为代表,昨日最高气温创下历史极值,至今日14时,相较昨日同期,气温降幅已达到18℃以上。预计此波寒流明日将继续横扫东北、华北等地区,多地最高气温预计将下降4至10℃,部分地区降幅将超过12℃。寒潮影响下,东北多地气温骤降,最低气温将逼近零度,特别是明晚至后天清晨,哈尔滨(-1℃)、沈阳(0℃)等地,将迎来今年下半年首次气温跌至冰点的天气。

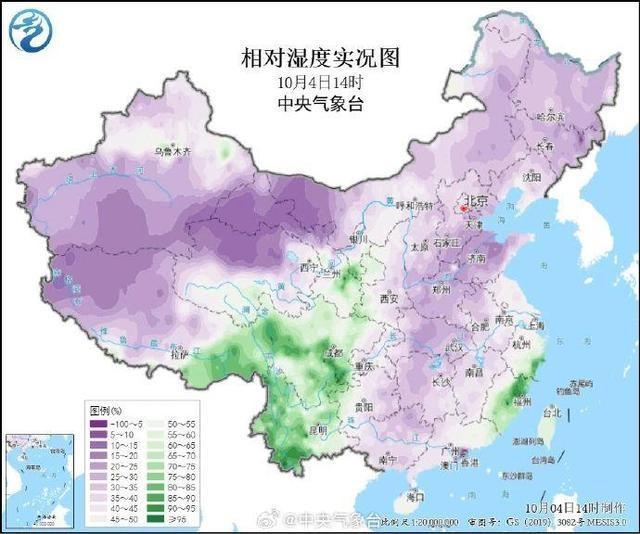

最低气温大幅下降,午后最高气温亦显著减少。哈尔滨和长春今日最高气温虽仍超过20℃,但预计明日和后日将分别降至8℃和13℃。此次冷空气还将导致华北地区气温略有降低,同时有效缓解或消除雾霾现象。考虑到冷空气主要影响北方,南方受影响较小,近期气温仍将偏高,长江中下游地区最高气温有望超过25℃,局部地区可能逼近或达到30℃。

自18日起,我国长江以北广大区域将受到一股强冷空气的影响,普遍气温将下降6至10摄氏度,东北部分地区降幅将超过12摄氏度。此次冷空气影响范围更广,预计19日至20日,东北至长江中下游地区气温将普遍刷新入秋以来的最低值。降温过程结束后,0摄氏度等温线将大幅南移,触及河北北部,10摄氏度等温线将南移至淮河流域,20摄氏度等温线则将从长江沿线南移至华南北部地区。

内蒙古东部及东北部区域气温显著降低,最低温度可能降至-5℃左右,局部地区气温可能进一步降至-10℃,穿着秋裤可能不足以抵御严寒。南方众多城市于周末也将遭遇气温下降,诸如武汉、合肥等城市周一至周四的最高气温预计在25℃左右,但周末气温将降至20℃以下。本周天气以冷空气活动为主,特别是下半周,冷空气的强度将显著增强。鉴于天气预报的时效性较长,公众需密切关注最新气象预报,注意气温变化,及时增减衣物。

冷空气对农业的影响

冷空气活动频发,不仅深刻影响民众日常,亦对农业产出带来极大挑战。气温急降可能致农作物生长受阻,甚至遭受冻害。为减轻损失,农民需实施覆盖保温、提前收割等防护措施。此外,伴随冷空气的风雪还可能干扰交通,相关部门需提前部署应对预案。

寒流来袭致使气温骤降,易引发感冒及呼吸道疾病等健康风险。公众应重视保暖,及时增衣,尤其是老年人与儿童,应特别强化保暖措施。此外,冷空气可能恶化心血管疾病患者的病情,此类患者应密切留意气温波动,并适时就诊。

冷空气对能源需求的影响

气温下降引发供暖需求迅猛增长,能源消耗量亦随之上升。相关单位须提前强化能源储备及调度,确保供暖系统稳定运作。同时,公众亦应采取科学用能方式,实施节能减排,共同缓解能源供应压力。

冷空气的侵袭导致气温急剧下降,却在不失时机地为某些地区披上了雪的盛装,吸引了众多游客的目光。尽管如此,极端寒冷的气候也给旅游活动带来了诸多挑战,游客们必须加强保暖,确保旅途安全。同时,景区也必须做好充分准备,以应对寒冷天气,保障游客的舒适体验和人身安全。

寒潮导致的降雪和猛烈风势可能对道路交通造成重大负面影响。路面结冰和能见度降低等问题可能导致交通事故频发。相关部门必须加强路面巡查,及时清理积雪,确保道路畅通无阻。同时,驾驶者应提高警惕,谨慎驾驶,确保行车安全。

冷空气对城市管理的影响

城市遭遇寒流袭击,亟需提高治理水平。相关管理部门应做好充分预案,确保公共设施在寒冷气候中正常运转,涵盖但不限于供水、供电、供热系统的检修,以及道路、桥梁等设施的防寒措施。同时,必须加强对外来流浪人员的救助,确保其基本生活需求得到满足。

急剧降温的气候,冷空气的入侵可能引发心理压力的上升。在寒冷的气候条件下,情绪低落和焦虑感较为常见,特别是对心理承受力较弱的人群影响更为明显。因此,公众应当重视情绪调控,积极培养积极乐观的心态,通过参与体育锻炼、阅读等方式有效缓解心理压力。

冷空气的侵袭对经济领域产生了显著的效应,涉及农业产出、交通运输、能源消耗等多个领域的波动,均可能对经济运行产生干扰。因此,相关机构需密切关注气候变化,及时调整经济政策,以减轻不利影响。同时,公众也应科学规划日常生活和工作,主动应对严寒气候带来的挑战。

冷空气的侵袭虽导致气温急剧下降,但同时也助力了空气质量的改善。这种冷空气具备驱散雾霾的能力,显著提高了空气质量。然而,随之而来的强风和降雪亦可能对环境造成破坏,如树木倾覆、路面结冰等问题。因此,相关部门需立即强化环境监测和保护力度,以减轻潜在的环境损害。

冷空气的侵入对社会各领域造成了广泛而深刻的影响,涉及日常生活、经济活动、身心健康和心理状况等多个方面。社会各界需共同协作,积极应对寒冷气候带来的挑战,确保社会稳定。同时,市民亦需提升自我保护意识,切实采取有效的防寒保暖措施,确保个人安全。

随着冬季临近,冷空气的来临预示着气温将持续下滑。未来数日,我国将持续受到冷空气的侵扰,气温将进一步降低。民众需提前采取长期保暖措施,并密切关注气象预警,合理安排日常生活和工作。同时,相关部门也应做好充分准备,以应对严寒,确保社会秩序稳定运行。

我国气候变迁的步伐中,冷空气的侵袭不仅显现了国内气候变化的轨迹,同时也映射出全球气候变化的走向。面对全球气候变暖加剧,极端气候现象日益增多,冷空气的频繁活动成为气候变化的重要标志。各国亟待加强合作,共同积极应对气候变化带来的挑战,以减少极端气候事件的发生几率。

科技进步面临冷空气侵袭带来的新挑战,涉及对气象预报技术的改进、能源应用技术的革新和交通管理技术的提升等方面,均需应对严寒气候带来的挑战。科技进步有望提出更多应对寒冷天气的策略,以增强社会抵御严寒的能力。

冷空气的侵袭对文化领域产生了显著的正面影响。诸如冬季体育赛事、冰雪旅游等新兴活动,均得益于冷空气的促进作用。冷空气的加入,为文化活动增添了活力与创意,丰富了文化生活的内涵。然而,冷空气也带来了文化适应的难题,特别是在传统节日的庆祝方式上,必须应对气候严寒带来的变化。

寒流对教学活动带来显著冲击,学校务必加强御寒防护,确保学生安全与体魄健康。同时,寒流也为教学带来了创新元素,例如气象学和保暖技能等,这些知识可融入教学实践,进而促进学生综合素质的提升。

寒流侵袭,医疗行业亦面临相应挑战。医疗机构需预先制定抗寒预案,确保医疗服务稳定运行。同时,寒流可能诱发感冒、呼吸道疾病等健康风险,亟需加强防治工作。

在冷气流侵袭时刻,亦显著影响了众多体育运动。包括冬季运动和冰雪项目在内的诸多项目,均受其影响而生。冷气流来临之际,亦为体育赛事创造了新的举办空间与条件,进而丰富了公众的体育生活。然而,冷气流亦带来了诸多体育挑战,如运动员需采取有效手段抵御严寒,并做好相应的保暖防护措施。

冷空气的侵袭对商业界产生了显著影响。在冬季,服装、取暖设备等行业因冷空气的介入而催生了新的商业契机。冷空气的侵袭亦催生了商业的新机遇和市场拓展,从而促进了商业的兴盛。但冷空气的侵袭也带来了商业上的挑战,例如供应链的优化和调整,亟需做好充分的应对准备。

冷气流对人际互动领域产生了显著影响。诸如冬季聚会和家庭聚餐等社交场合,因冷气流的介入而显现出独特的社交风貌。冷气流的出现,也为社交活动注入了新奇的氛围与体验,促进了人际间的沟通。但与此同时,冷气流也引发了一系列社交挑战,例如如何在社交活动中有效抵御寒冷,并需采取相应策略应对。