野猪频繁“越界”,多地区接连出现伤人损物的报道。一方面,野生动物保护工作取得成效,野猪数量激增;另一方面,民众遭受其害,处境无奈。这种矛盾现象亟需得到解决。

野猪种群增长成因

我国近年来在生态环境与野生动物保护方面的关注度显著提升。诸多野生动物种类因保护力度的增强,其数量显著回升。以野猪为例,其繁殖能力强大,在此有利条件下,种群数量急剧上升。这种现象宛如打开了繁衍的潘多拉魔盒,野猪数量失控般激增。这一成果凸显了我国环境保护的显著成效,然而,也引发了新的问题。这一现象的背后,是长期以来生态保护政策的持续推动。相关部门持续增加投入,社会各界共同努力,野生动物的生存环境得到了极大改善。

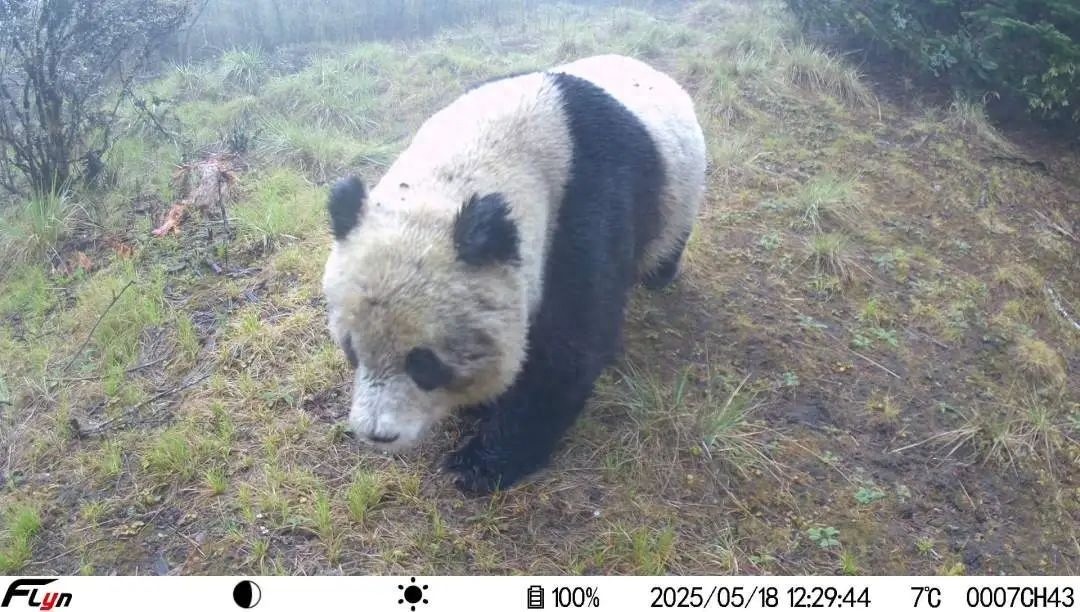

我国野猪种群数量的增长反映出生态保护的成效,然而,这也给当地生态环境带来了显著的压力。特别是在山区,野猪数量激增,其觅食区域急剧扩张,对当地植被造成了严重破坏。从长远视角分析,种群的增长虽是生态状况改善的信号,但若超出环境所能承受的范围,则可能破坏生态平衡。

野猪造成的危害

野猪已成为威胁极大的野生动物之一。它们频繁下至山脚,侵入村庄和农田。国家林草局年初的回复显示,受野猪侵害的省份已增至26个。野猪不仅四处挖掘,破坏了众多农田,还将农民辛勤耕种的作物践踏得面目全非。在某些地区,它们甚至闯入民居,使居民终日担忧不安。不时传来民众遭受野猪攻击受伤的消息,这严重干扰了民众的生产生活,安全亦难以得到保障。

该危害具有长期性特征,野猪在农田中任意破坏,导致农民面临严重减产的风险。同时,野猪体型硕大,具有一定攻击性,一旦侵入民居,居民只能躲在角落里无助地等待其离开,或寻求相关部门援助。这种现象使得许多民众的生活长期笼罩在不安之中。

破除旧观念

必须更新“野猪不可猎杀”的传统观念。据国家林草局2023年的调整,野猪已被移出《具有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》。尽管如此,这一旧观念在部分民众心中仍根深蒂固。原因复杂多样,长期的野生动物保护宣传使得众多民众对猎杀野猪持有谨慎态度。

农村某些区域,农民目睹野猪破坏农作物,虽欲驱逐或捕捉却担忧违法。亟需强化宣传教育,明确告知公众野猪已被移出保护名单。基层单位应主动传播此信息,如于乡村张贴宣传海报,并利用村广播等渠道,确保每位村民都能了解,以消除陈旧观念。

突破旧框框

目前,关于“野猪仅限专人猎捕”的传统观念依然存在。尽管猎捕程序已简化,但对大众而言,遇到野猪仍只能选择驱逐或回避,大多数情况下仍需依赖专业人员处理。部分地区已成立专业狩猎队伍,并建设了隔离设施,然而,面对野猪数量的急剧增长,这些措施显得效果甚微。

相关部门需积极研究创新应对策略,适度放宽公众参与的门槛。鉴于专业狩猎队伍的能力有限,若能广泛动员民众加入野猪防控工作,并在确保安全的前提下,可在一定程度上减轻野猪带来的危害。例如,具备狩猎经验的村民,在政府部门的规范管理下,完全可以参与野猪的捕猎行动。

国外的经验借鉴

国际上在应对野猪数量失控方面积累了若干有效做法。以欧洲为例,二战后实施的生态保护政策促使野生动物得以重返。进入21世纪,柏林野猪数量激增至上万人,频繁引发扰民伤民事件。为此,柏林市政当局批准猎杀野猪,年猎杀量可达1700多头,野猪肉亦成为美食。此外,日本熊的数量急剧上升,伤人事件频发,政府将熊纳入特定管理名录,并给予民众捕熊补贴。

诸多案例均证实,调整政府政策以科学管理野生动物数量,不仅能够保障民众权益,而且有助于维护生态平衡。我国可借鉴其成功经验,结合本国实际情况,确立适宜的野猪防控策略。

百姓视角下的防治

在应对野猪数量失控问题时,需从民众立场出发进行考量。需关注并听取遭受野猪侵扰的民众心声。有必要对现行法规进行适度调整,例如放宽对民众捕猎野猪的管控。同时,可考虑解除对经过检疫合格猎捕野猪食用的限制。若能让公众参与野猪防控工作,不仅可有效解决野猪造成的损害,还能使民众从中获益。

市民朋友们,关于放宽野猪捕猎限制,如何确保其安全与合规,您有何见解?欢迎在评论区发表您的观点。此外,也诚挚邀请您点赞及转发本篇文章,以促进更多人关注野猪防治的相关议题。