11月20日,上海大学宝山校区见证了历史性的一刻。该事件不仅在上海大学内部引发了广泛关注,而且对整个人形机器人领域带来了深远的影响。在上海市经济和信息化委员会的精心指导下,国家与地方合力打造的人形机器人创新中心与上海大学正式携手合作,共同成立了人形机器人联合创新中心。与此同时,上海大学发布了其首款人形机器人产品——“自强1号”,这一创新举措无疑值得关注。

合作协议签署

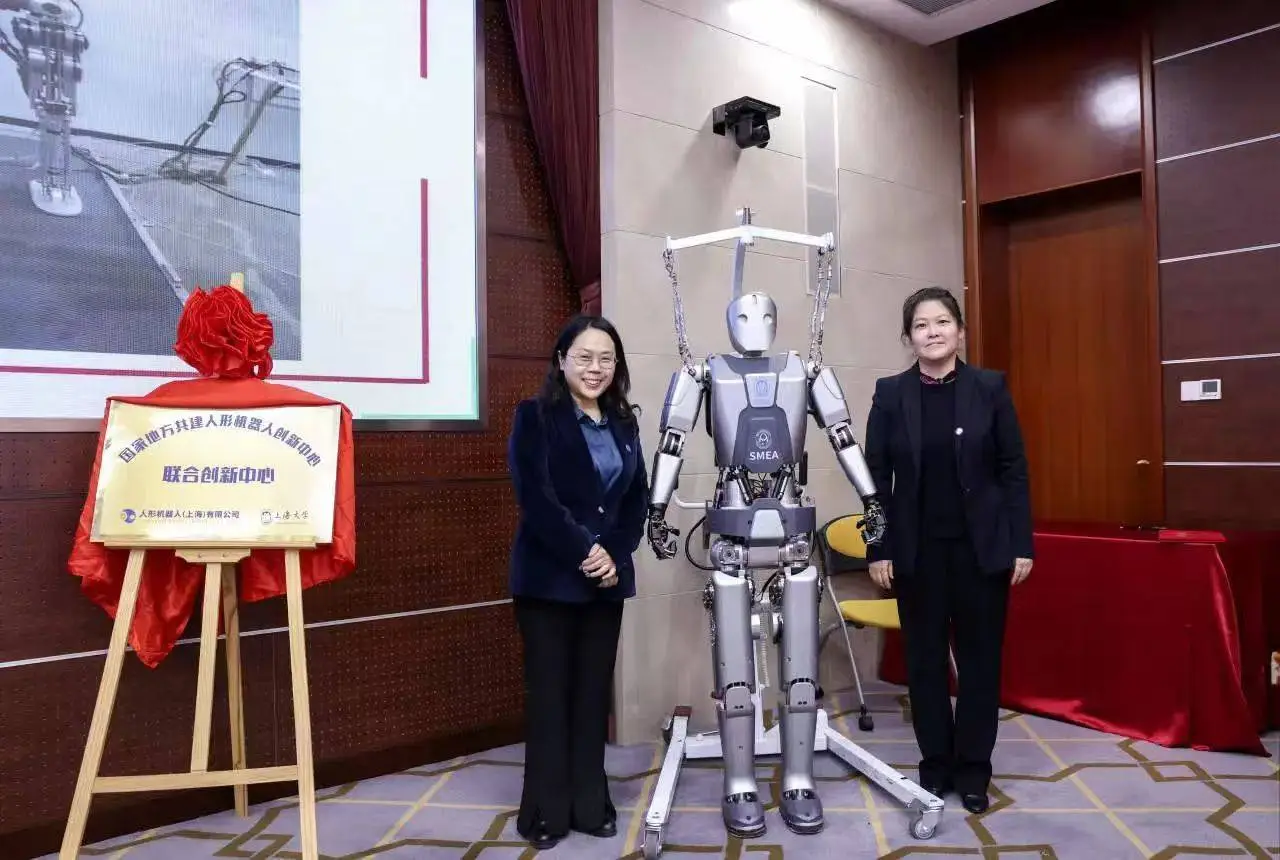

上海大学副校长张建华及国地中心总经理许彬,在同日合作仪式上,分别代表各自单位,于上海大学宝山校区正式签署了合作协议。这一重要时刻,标志着双方合作关系的正式确立。协议的达成,源于双方前期深入的交流与研讨。双方对彼此的优势有着清晰的认识,从而促成了此次合作共识的达成。此次合作预计将为双方未来的发展开辟新的机遇。

在协议正式签署之前,双方投入了大量的前期准备。在此过程中,从最基层的员工到最高层的决策者,都参与了多轮次的沟通与商讨。双方在交流中互享各自的发展动态和技术资源。正是这些深入的交流,最终促成了关键协议的签订,为未来的合作奠定了坚实的法律及其他领域的合作基础。

中心揭牌仪式

签约仪式顺利落幕,紧随其后的是一场盛大的揭牌典礼。这一历史性瞬间吸引了众多关注。张建华与许彬共同为“人形机器人联合创新中心”揭开了序幕。这两块牌匾的亮相,象征着一段全新征程的开始。在众多嘉宾和媒体的见证下,现场气氛异常热烈。该创新中心在人形机器人领域将发挥核心作用,承担着多重职能和责任。

这一机构的设立不仅涉及名称的选择。得益于政府部门的主动推动和双方机构对人形机器人未来巨大潜力的正面评估,这一过程得以顺利进行。新中心的设立目标是整合更多资源,这一举措有望吸引更多人才和资金投入到人形机器人技术的研究与开发领域。

技术研发合作

国地中心与上海大学在研发人形机器人及其产业化推进上建立了紧密的合作关系。双方计划联手解决一系列关键技术挑战,包括人形机器人的感知、决策和控制等核心问题。这些领域对于人形机器人的持续发展和进步至关重要。

双方均拥有各自独特的技术优势。国地中心在人形机器人共性关键技术领域拥有丰富的经验和资源积累。上海大学则依托其机械工程领域的卓越学科地位以及人工智能等科研领域的雄厚实力。此次合作有望充分发挥双方技术优势,共同为推动人形机器人技术创新和发展贡献力量,其影响力将更为显著。

上海大学的支持

上海大学在此次合作中发挥了核心作用。该校的机械工程学科为国家一流建设学科,技术实力雄厚。同时,上海大学在人工智能等多个领域均展现出其科研能力。在人形机器人核心部件研发、算法创新和技术突破等方面,该校提供了显著支持,对人形机器人的产业化发展产生了积极推动作用。

上海大学近期在人工智能和机器人技术等前沿领域取得了显著成就,同时,在人才培养方面也付出了极大的努力。这些成就和人才储备不仅将推动人形机器人联合创新中心的建设与发展,还将为人形机器人的研发提供强有力的智力支撑。

人才培养计划

在双方合作中,一个显著特点为共同设立人形机器人与具身智能领域的学士及硕士学位联合课程。这一举措致力于培养更多该领域的高素质专业人才。考虑到人形机器人产业未来的迅猛发展,对专业人才的需求持续上升。该课程不仅为学生提供了深入的理论知识学习机会,还显著提升了他们的实践技能。

中心为学生提供了实习及实操的机会。这一过程对于他们从学生身份转变为专业人士至关重要。在科技人才培养中,理论与实践的结合是关键环节。中心搭建的实践平台,有助于学生更流畅地踏入人形机器人这一专业领域。

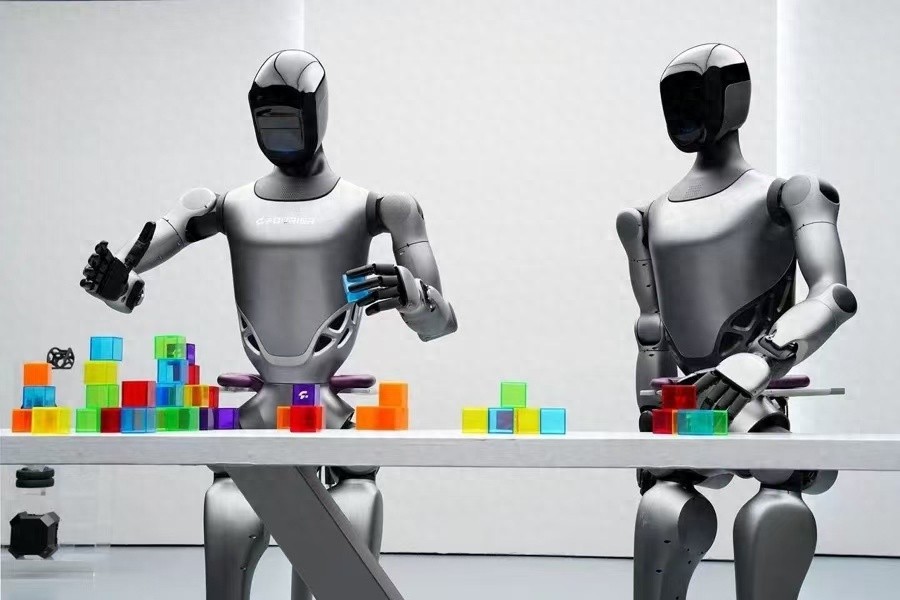

自强1号发布

在仪式上,上海大学展出了名为“自强1号”的人形机器人。这款机器人重达90公斤,是目前已知最重的重载荷工作型人形机器人之一。该机器人由上海大学机电工程与自动化学院的人形机器人团队研发。在设计上,它以脊柱为核心,实现了平衡控制,腰部和脊部还拥有特殊功能。

“自强1号”的腿部质量与整体质量的比例与人类相近,其设计理念遵循了人体工学的基本原则。该设计着重于增强机器人在人机交互环境中的协调性、稳定性和灵活性。这些因素是人形机器人设计过程中不可或缺的几个关键考量点。

人形机器人产业的进展将受到此事的显著影响。关于人形机器人在未来产业布局中的角色,读者们有何见解?欢迎在评论区分享您的观点。此外,请点赞并分享本文,以促进更多人对此重要事件的认知。