上厕所系个人基本生理需求,员工在岗期间如厕理应享有合法权利,不容干预。然而,对于特定岗位员工而言,未经批准擅自离岗如厕可能引发严重后果,并触犯公司规章。此类涉及员工基本权益与公司制度平衡的问题,在重庆一案例中尤为突出,并已接受审理。

事件缘起

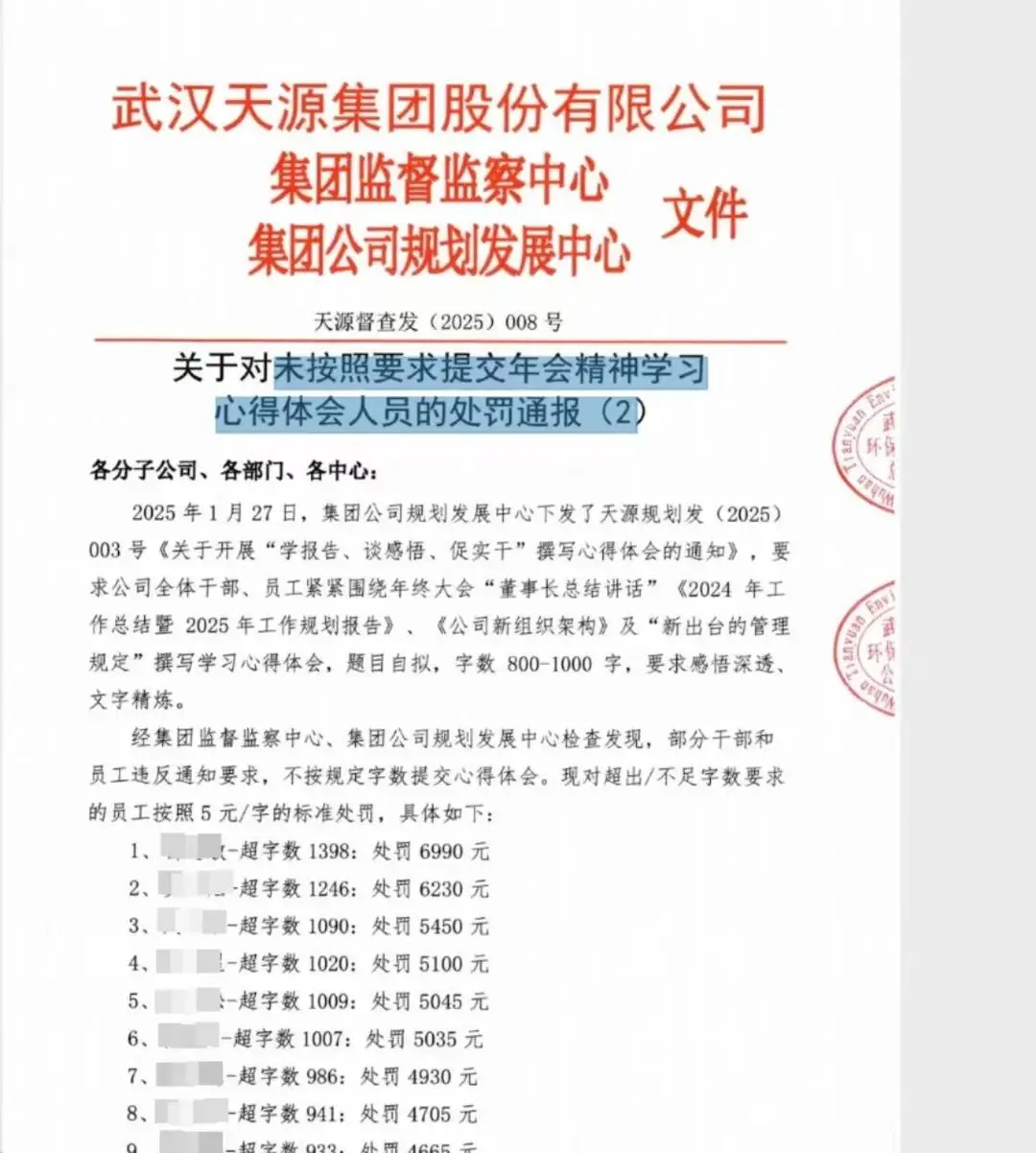

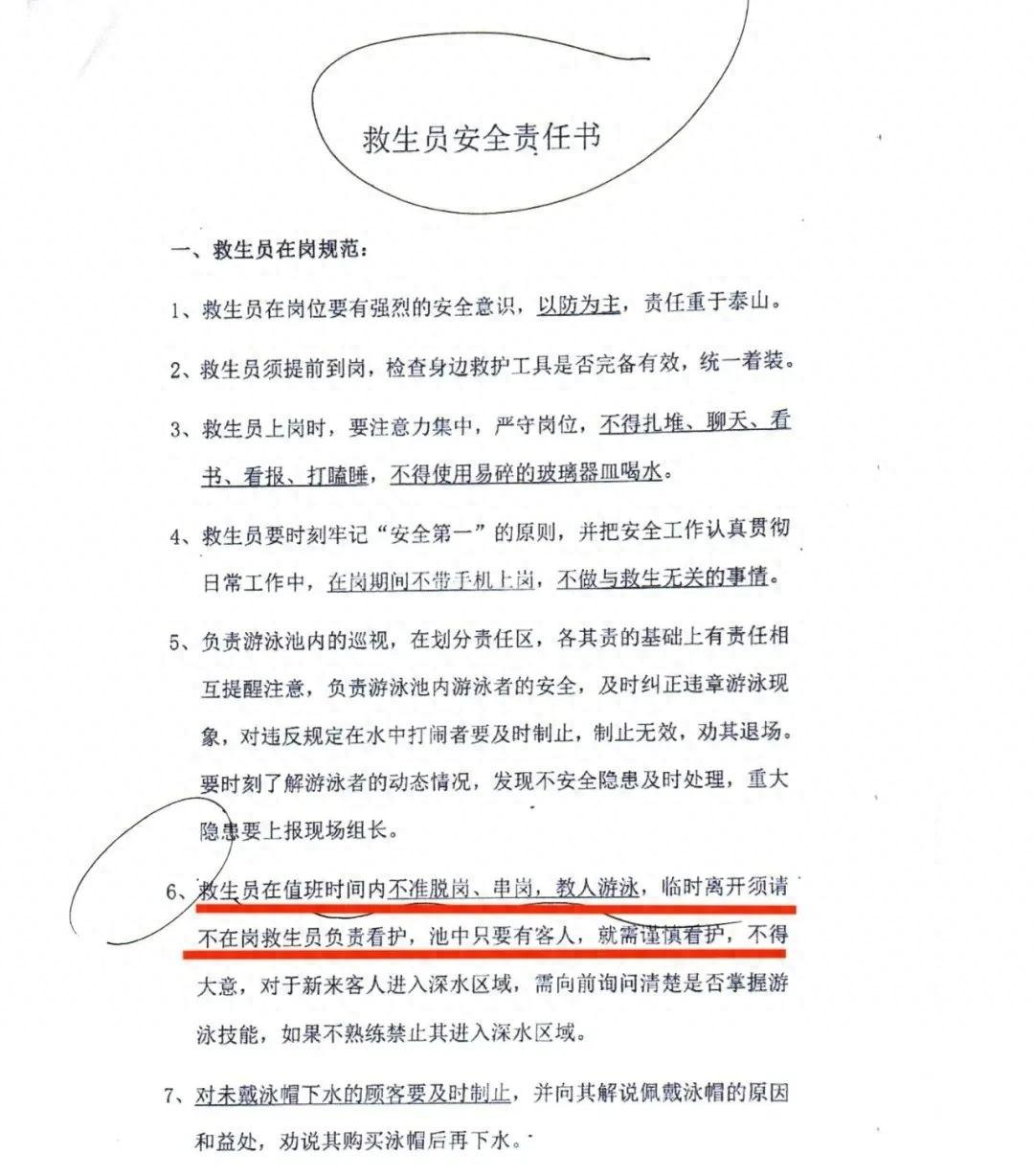

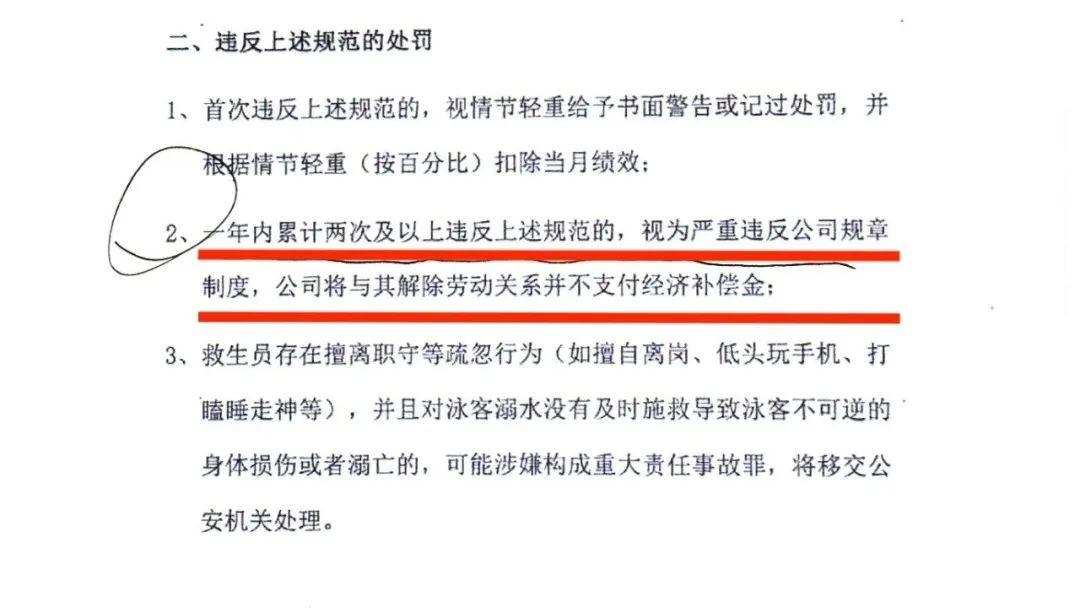

2023年年底,重庆南岸区的小陈签署了《救生员安全责任书》。该文件中明确指出,救生员在值班期间不得擅自离岗或换岗。若一年内累计违反规定两次或以上,将被视为严重违反公司制度,公司将解除劳动合同,且无需支付经济补偿。此外,小陈亲自手写承诺,保证在岗期间严格遵守规定,并接受相应处罚。这些条款为后续的争议埋下了隐患。

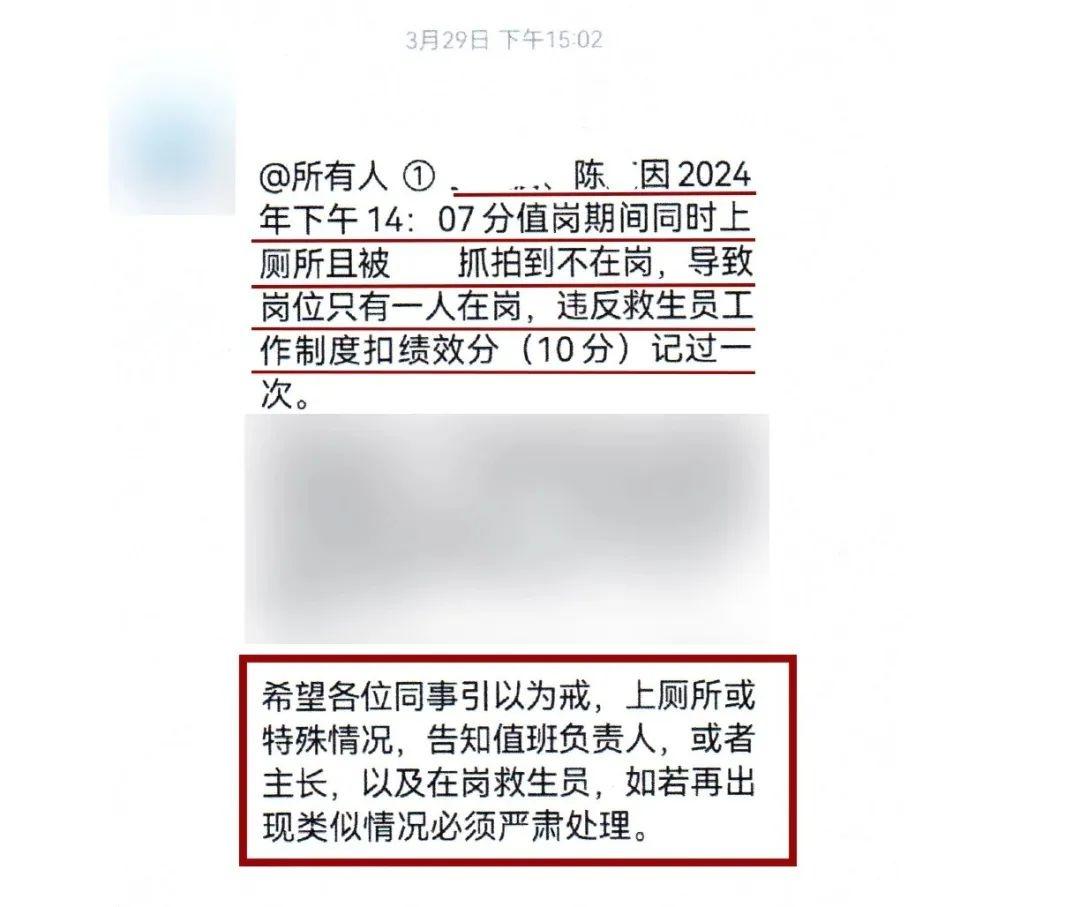

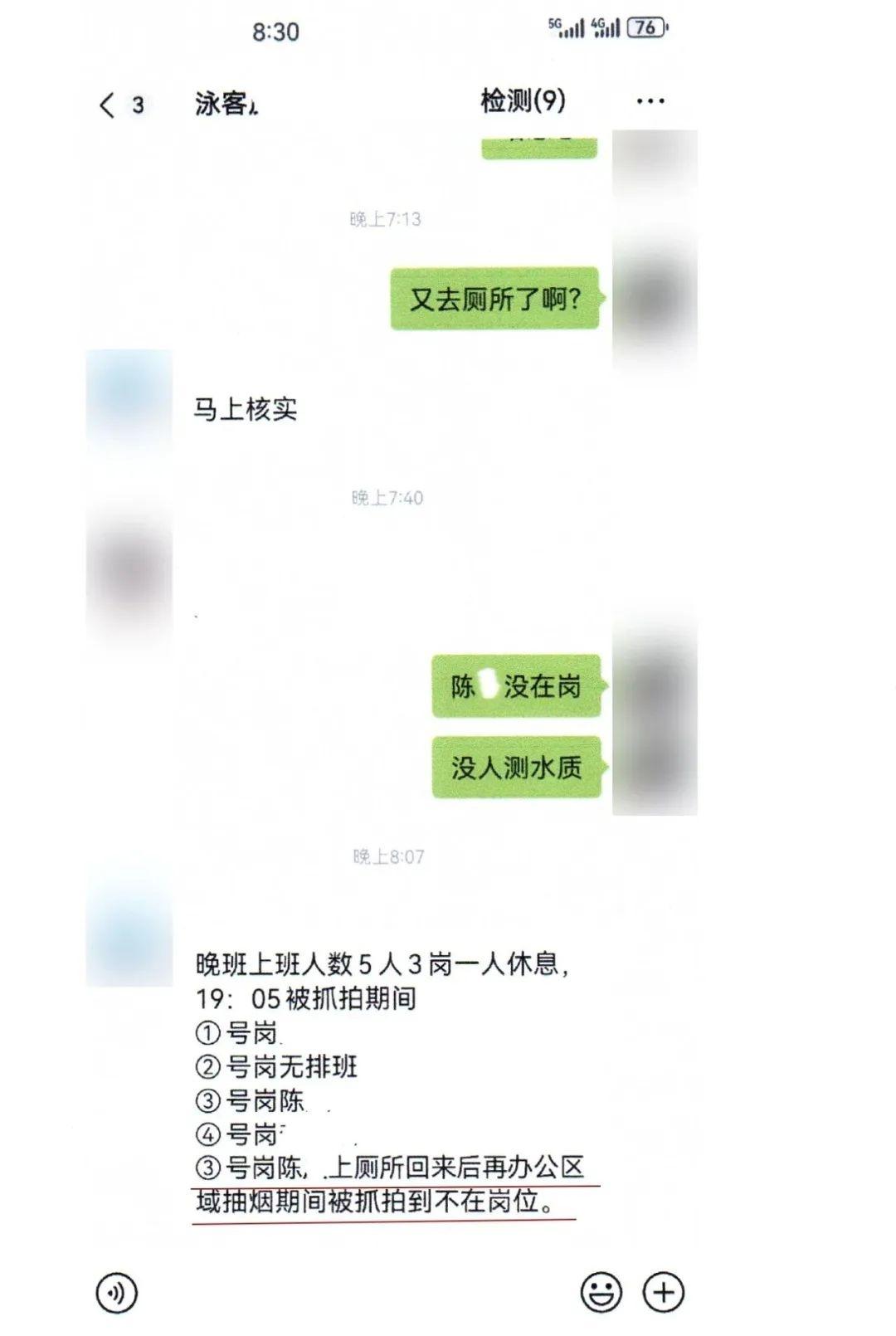

2024年3月29日,公司于救生员微信群内发布了一则通报。通报中指出,小陈与另一名救生员因在值班期间擅自离岗至洗手间,被监控捕捉,依据相关规定,二人各被扣除一次分数并予以警告。同时,通报还明确指出,若值岗期间需上厕所或遇特殊情况,应立即通知值班负责人、组长或在场救生员。

开除处罚

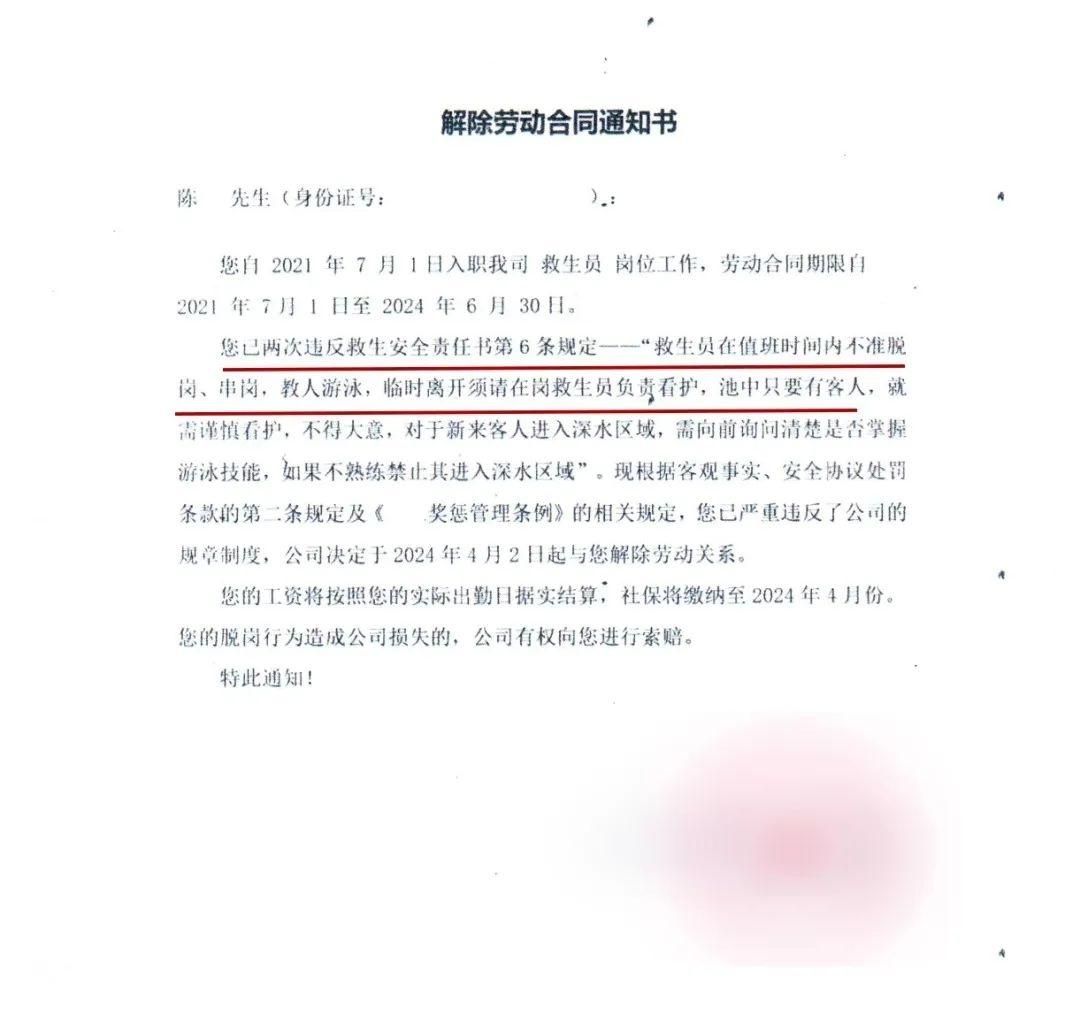

4月3日,公司向小陈发放了《解除劳动合同通知书》。此举源于小陈对规章制度的严重违反,导致公司决定终止双方劳动关系。小陈对此深感不公,他坚称自己仅因满足生理需求而如厕,公司却以此为由将其辞退,这显然是违法解除劳动关系的行为。由此,双方矛盾激化。

小陈对劳动仲裁的结果表示不满,遂将案件上诉至南岸法院。他诉求公司支付因违法解除劳动关系而产生的赔偿金,金额约为五万元。这笔赔偿对于小陈而言是一笔相当可观的金额,他坚信自己的合法权益遭到了损害。

法院审理的标准

在审理此案过程中,法院遵循特定考量标准。解除劳动合同对劳动者而言,是一项严厉的惩罚。因此,用人单位需格外慎重。必须全面审视劳动者是否确实违反规定、违规行为的严重性、所引发的后果以及过错程度等,同时,还需评估是否满足解除劳动合同的处罚条件,以及相关规章制度是否合理等众多要素。这一决策非同小可,法院在平衡双方权益方面扮演着至关重要的角色。

法官指出,这种审查必须做到全面而周密,以确保判决的公正性。在保护员工权益的同时,亦须确保公司合理规定的有效性,避免其沦为形式。这一举措对于保障社会劳动关系持续健康发展至关重要。

考虑的特殊情况

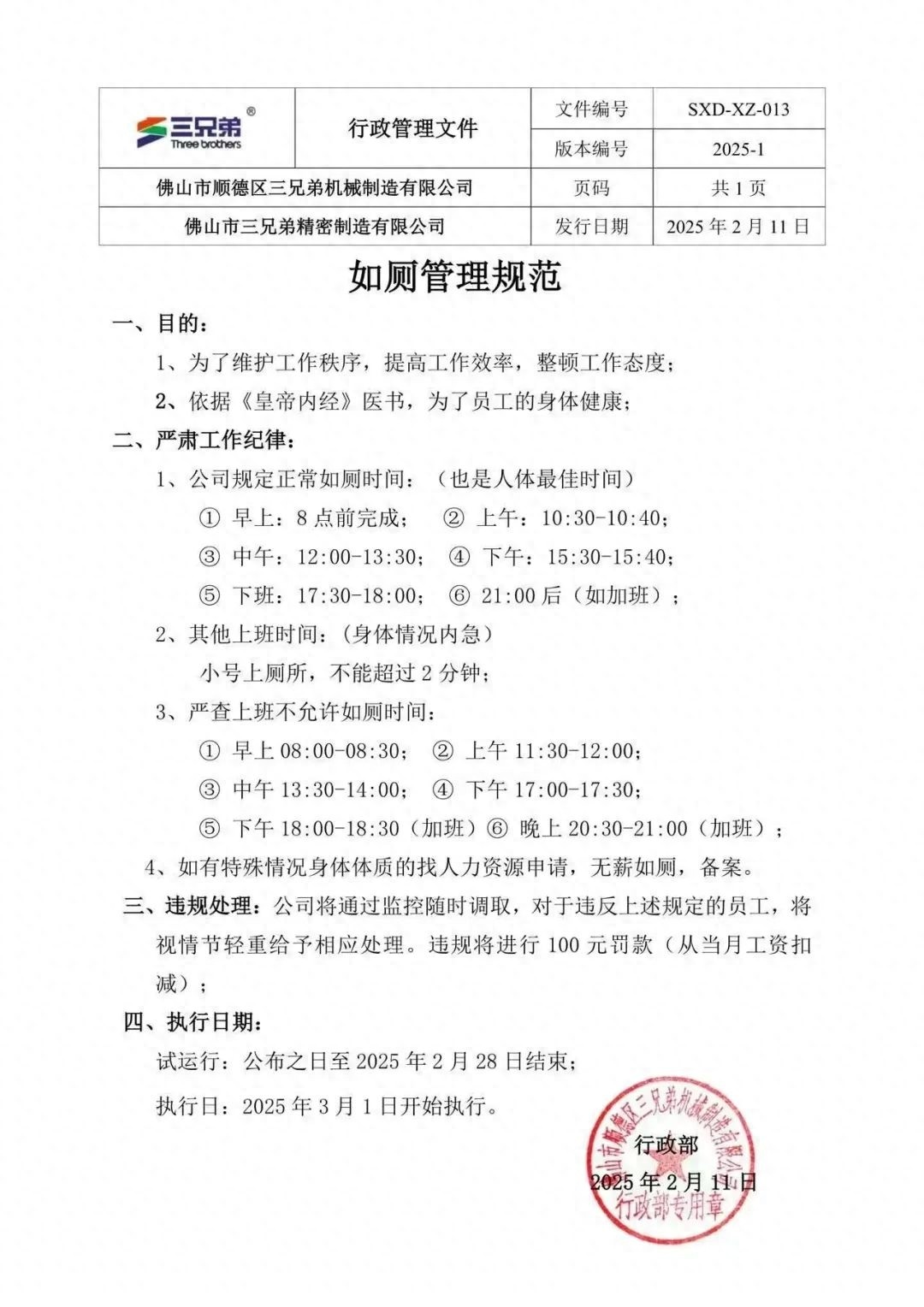

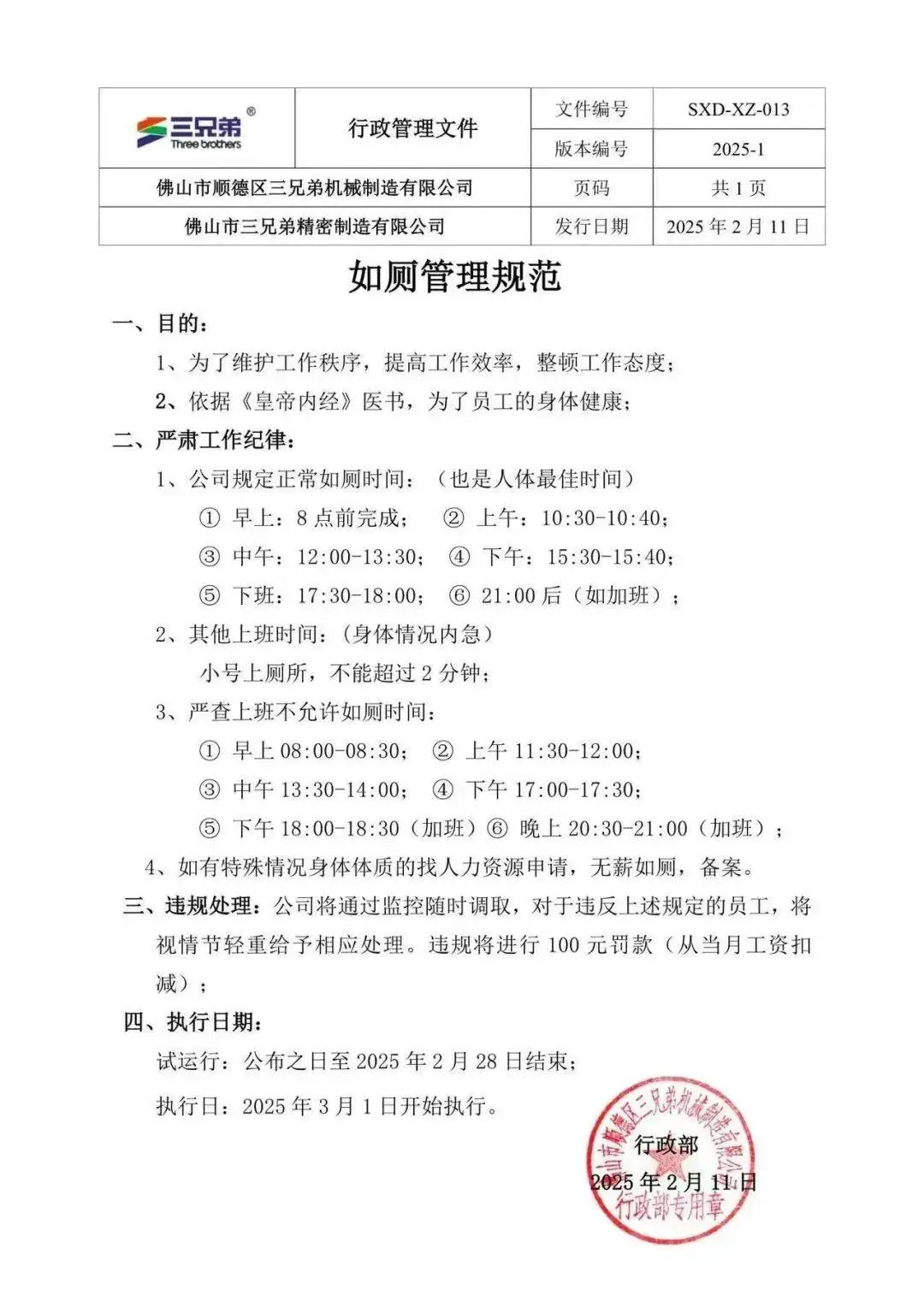

小陈离职的原因是满足生理需求的上厕所,从人道主义角度出发,公司理应展现一定的宽容。然而,在庭审过程中,双方的陈述揭示了一个关键事实:责任书中所要求的报备,实际上仅是工作群中简单的一句通报,这与小陈上厕所的需求并无矛盾。这一发现对于案件至关重要。

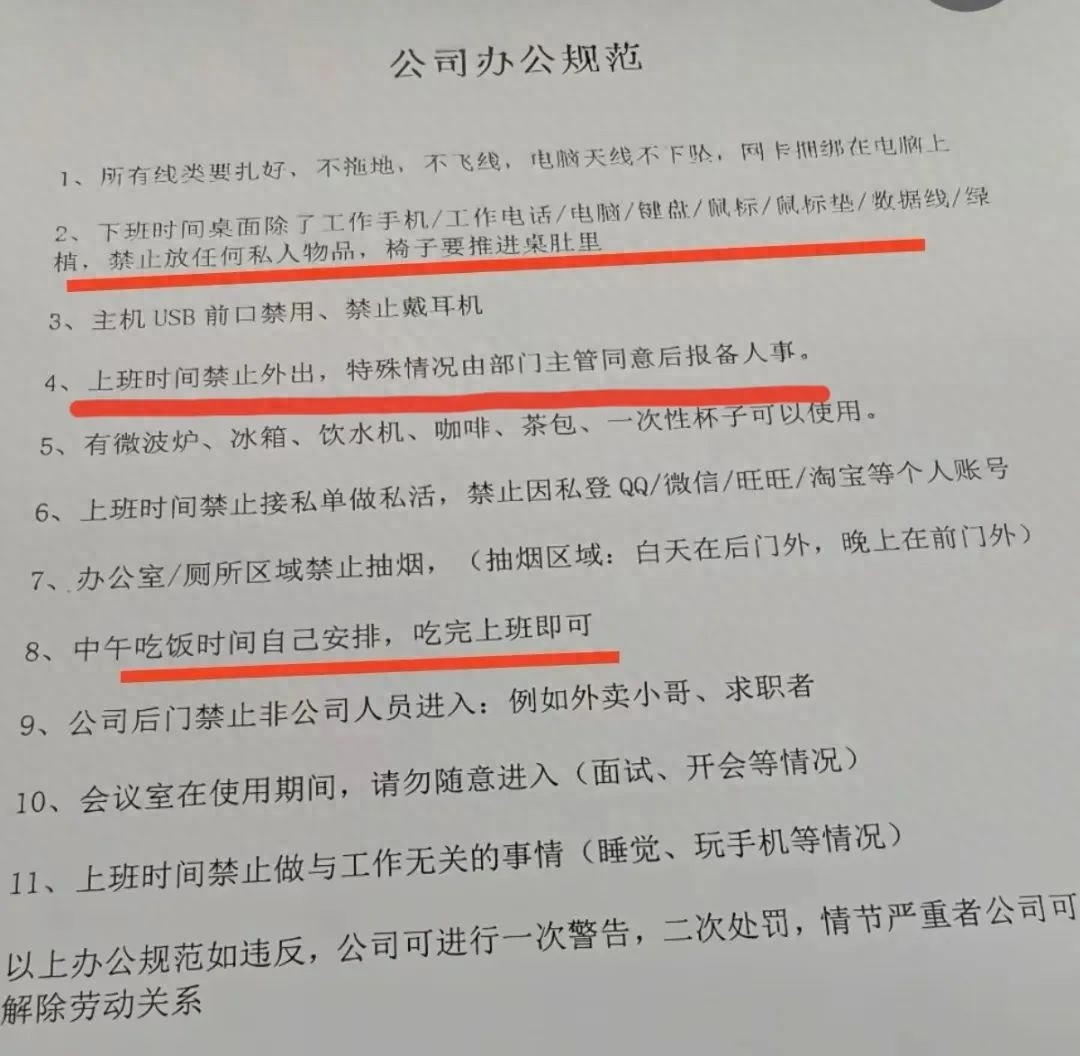

人们往往容易忽视那些看似微不足道的规则,误以为自己情况独特,无需遵守。然而,在公司管理体系中,这些细节规定实则与整个运营的风险控制及稳定性息息相关。

小陈行为的风险

小陈在泳池担任关键的安全守护角色,其职责性质独特。他作为救生员,理应充分了解自身的职责和单位的规章制度。然而,他擅自离岗,这一行为极具风险。他的离岗直接导致水域安全监管出现空缺,对泳客构成了极大的安全隐患。若发生意外,后果将不堪设想。

此外,此类行为可能给公司带来巨大的法律及运营风险。例如,若发生泳客意外且无人救援,公司可能面临法律责任和声誉损害。因此,公司认定小陈的行为已严重违反公司规章制度,依据相关情况终止与小陈的劳动合同,实为合理且合法之举。

法官的提醒

依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条,法官提醒劳动者,在职场活动中,务必确保自身权益不受侵害,并严格遵守企业规章制度。这两方面并非对立,合理平衡二者,便能显著减少不必要的争议。

用人单位在制定规章制度时,应确保其合理性与透明度。若未事先告知劳动者相关规章制度,仅因劳动者严重违反规定而解除劳动合同,此做法实属不合理。此类情况下,企业可能需承担支付经济补偿金的责任。此举亦是对企业管理提出的一项要求,促使企业以更加人性化和法治化的方式对待员工。

重庆南岸区此案反映出,在当代社会劳动关系中,员工权益与公司制度间需寻求一个恰当的平衡。那么,各位读者,你们认为这一平衡点应如何精准把握?欢迎积极留言参与讨论,并分享、点赞本文。