近期,教育部发布了《关于促进2025届高校毕业生就业创业工作的指导意见》,文件明确指出,各地高校需严格执行校园招聘的“三严禁”规定。其中,禁止在校园招聘中限定985和211高校的消息迅速成为网络热点,引发了网友们的热烈讨论。这一议题不仅关系到就业的公平性,同时也触及了企业招聘环节的敏感问题。

新规引发热搜

10月15日,教育部发布的通知一经发布,立即在各大社交平台掀起了波澜。其中,“校园招聘不得限制985和211高校”的话题在微博、抖音等平台上迅速升温,传播量在短时间内便超过百万。这一事件之所以备受关注,是因为当前就业形势严峻,任何招聘政策的变动都直接影响到众多毕业生。尤其在高校林立的上海,众多学生对此事热议不断,他们既对未来就业抱有期待,也充满了各种忧虑。

新规发布后,众多非985、211高校的学生普遍感受到了新的希望。小李,一名来自普通二本院校的学生,表示,若该规定得以切实落实,他在求职过程中将不再因院校背景而遭遇初次筛选的障碍。

反对观点出现

反对意见随之涌现。部分网友质疑教育部禁止“限招985、211”政策的实效性。以北京部分企业为例,过去便存在诸多暗箱操作。即便企业未明言,亦能在面试或简历筛选阶段借助其他手段筛选出985、211高校的学生。更有极端观点认为,人才间存在差距,企业“限招985、211”是合理选择,此举亦是对努力考取名校学生的积极鼓励。某大型企业高管张先生指出,名校学生在综合素质等方面普遍较高,企业如此选择旨在降低招聘成本与风险。

企业人力资源部门人员指出,在招聘高峰期,他们需处理众多简历,采用985、211等简单标签进行筛选,能有效迅速地筛选出具备良好基础条件的应聘者。

招聘背景困境

我国高等教育正处于快速发展阶段。据教育部最新统计,近年来我国高校毕业生人数持续增长,2023年毕业生总数已突破1158万。面对如此庞大的毕业生群体,筛选出符合企业用人标准的人才变得尤为困难。企业人力资源部门的时间和精力有限,若严格按照全面细致的人才评价标准进行招聘,工作量将十分繁重。因此,部分企业倾向于采用简单的标签法。在广东的许多中小企业中,这种现象尤为常见,这主要是因为企业规模较小,人事部门人员配置不足,因此在招聘过程中更倾向于选择这种便捷的方法。

在当前的就业形势中,众多企业倾向于追求高效率,普遍缺少对人才进行细致筛选和深度挖掘的耐心。这种现象正是“限制招聘985、211高校毕业生”做法较为普遍的一个原因。

对名校概念误解

然而,无论是曾经的985、211工程,还是当前的“双一流”计划,其核心仅是教育部门推进高等教育发展的一个标识。这些名称并不能直接等同于人才的品质和能力。以外交学院、国际关系学院等为例,尽管它们并非985、211高校,但在外交、国际关系等特定专业领域,却拥有卓越的学术实力和影响力。

部分高校在特定专业领域表现出色,属于“小而精”或“专而优”的类型。若仅因缺乏名校光环而被企业排除在外,这显然与就业公平原则相悖。以杭州某设计公司为例,若沿用以往招聘方式,可能会错失那些虽来自普通院校却在设计专业领域表现卓越的人才。

就业公平考量

“限招985、211”这一做法较为简单粗暴,可能对人才评价造成偏差。根据党的二十大报告,国家明确提出要“消除对平等就业的不合理限制及就业歧视”。当前,国家正积极推动就业优先战略,并实施更为积极的就业政策。例如,江苏等地已开始实施相关政策措施,旨在保障就业公平,并规定企业在招聘过程中不得对非985、211高校的学生进行歧视。

企业若盲目追随985、211标签进行招聘,不仅不利于就业优先战略的实施,同时亦对企业未来的持续发展构成不利影响。华为、腾讯等众多知名企业已开始调整招聘策略,转而更加重视应聘者的综合素质与潜在能力。

企业应有的转变

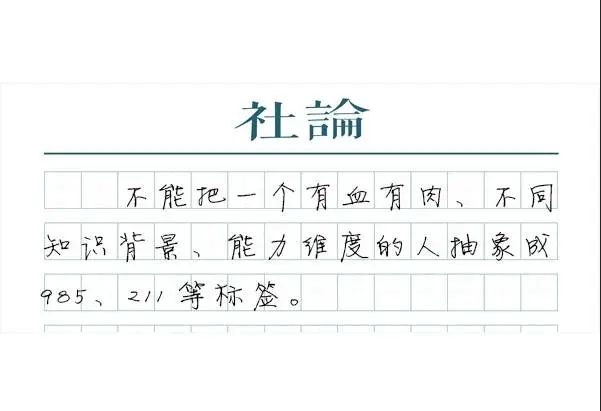

企业在挑选人才时,评价标准理应更加多元化。不应仅以985、211等标签为依据。企业需依据自身业务实际需求,确立适合的人才选拔标准。例如,位于贵州的一家新兴科技公司,在招聘过程中,便未将目光局限于名校标签,而是综合考量技能竞赛成绩、项目经验等多种因素进行人才选拔。此举有助于防止资源浪费和人才错配问题的出现。

该事件亦引发了思考:企业应如何构建一套更为科学、公正、合理的人才选拔机制?我们期待广大读者在评论区踊跃发表意见,同时欢迎点赞及转发本篇文章。