近年来,人们广泛关注如何整合家校社三方力量,共同实现育人目标。这一议题的提出,反映了社会对孩子全面发展的高度重视,以及对当前教育领域多方协作需求的深入思考。

家校社的不同作用

家庭、学校与社会的角色在孩子成长过程中各有特色。家庭作为孩子的摇篮,是孩子价值观和情感基础的起点。例如,许多孩子在家中学习基本的礼仪和礼貌。学校,以某中学为例,是专门的教育机构,拥有明确的教学计划和专业的教师队伍。

社会,宛如一座广阔的学府,其每一个角落的事物都在潜移默化地塑造着孩子们的成长。以博物馆为例,它能够使孩子们对历史与文化有所认知。尽管博物馆、家庭教育和学校教育三者发挥的作用各异,但它们的共同目标都是促进孩子们的全面发展。然而,实现这三者的有效协同并非易事,它需要我们付出多方面的努力。

协同需要角色转变

此类合作无法独立实现,需各方实现角色调整。首先,各方需从各自为政的模式转变为相互协作。以过去部分家庭为例,他们曾认为教育仅是学校的职责,这种观念亟需更新。其次,需增强各自的专业能力和针对性。在家校社联合培养人才的过程中,不应盲目参与。

在各个阶段,均需细致考虑孩子的个性特征。以青春期问题为例,相关方面应提供贴合该年龄段的指导与支持,而非泛泛而谈,确保实现精确的匹配。

教联体推动协同

“教联体”的成立标志着家校社联动从理论走向实践。“联责任、联资源、联空间”是其核心思想。这一理念打破了教育仅限于校园的局限。以某地区为例,实施“教联体”模式后,社区内原本闲置的教育资源,如美术馆等,得以有效利用。

根据《方案》既定计划,十七个部门在多个领域深化合作。此举凸显了政府对于家校社共同育人的高度重视与坚定推进意愿。以医教协同为例,能够为特殊儿童提供更为完善的医疗与教育相结合的服务。

协同的基础条件

为确保有效协作,首要任务是加强各方之间的联系并促进相互理解。美国“全美家长教师协会”通过采用分层结构实现了这一目标。在我国,同样亟需建立自上而下与自下而上的沟通与协调机制。例如,可以通过举办家长会、社区论坛等活动来实现。

统一的教育培养目标至关重要。唯有目标达成一致,方能形成真正的合力。缺乏共同的方向,即便各方合作,也可能导致目标背离。这就像是指向不同目的地的船夫,无法使船只顺利前行。

学校的关键地位

学校在家校社协同育人体系中扮演着核心角色。在多数情况下,学校需积极承担起引导职责。学校不仅要履行自身的教学职责,还须重视学生的全面发展。以某小学为例,教师会在课间时段关注学生的人际交往情况。

学校将学生成长作为其根本宗旨。一旦学校实现了这一目标,家长便会更加积极地介入其中,这是因为家长意识到学校的教育方针是以学生为核心的。因此,家长不会感受到被学校单方面教育事务所强迫参与。

提升家长素养

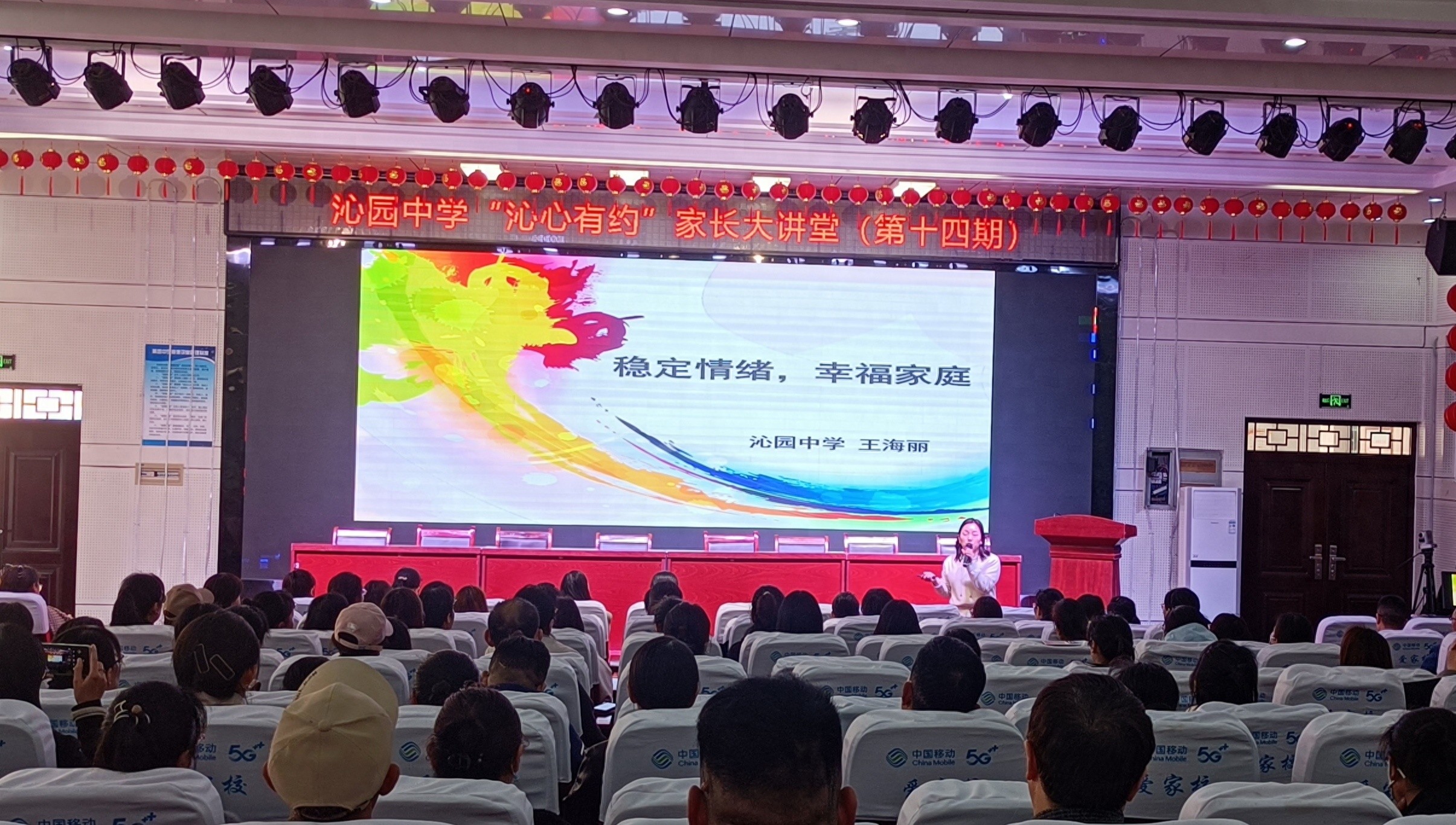

家庭教育的素养提升对家长而言显得尤为紧迫。目前,众多家长对于自身在孩子教育过程中的关键作用认识不足。为解决这一问题,学校可设立专门的家长教育课程。以某初中为例,该校已实施每月一次的家长课堂,课程内容广泛涉及家庭教育技巧等多个方面。

针对特殊儿童,家长与学校需紧密合作。整合多方资源,特殊家庭亦能营造孩子成长的优质环境。家长正确的教育观念一旦确立,亦能推动家校社协同育人的环境向良性发展。这一现象引发思考:您认为您所在的家庭、学校和社区在协同育人方面表现如何?敬请点赞、转发及留言讨论。