近期,全球范围内,《黑神话:悟空》引发热潮,孙悟空形象再度引发广泛讨论。该游戏在国内外均收获了高度赞誉,令这位源自中国古典文学的英雄形象重返公众关注。在《西游记》中以斗战胜佛形象示人的孙悟空,凭借其勇敢、智慧与无畏,深深触动无数玩家情感。

在这股流行热潮背后,一场关于“斗战胜佛”的争议悄然引爆。该争议不仅关乎文化象征的正确应用,还触及到公众对传统文化的认知深浅。其间,我们见证了公众对文化象征的重视,同时也揭示了文化传播中可能出现的误解与偏差。

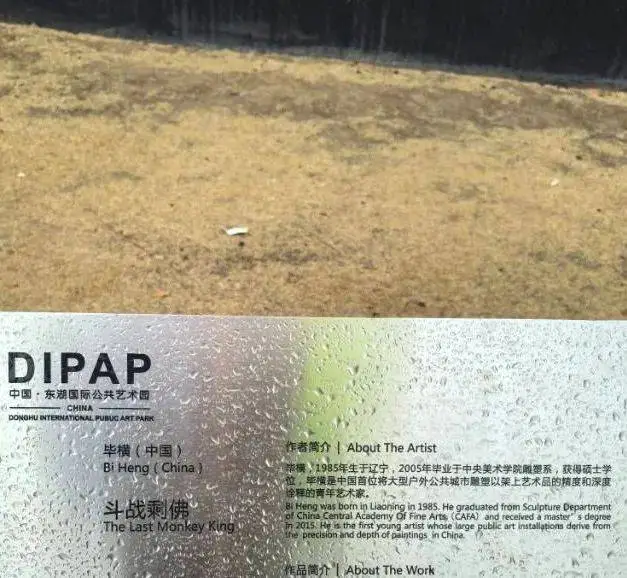

东湖风景区的“斗战剩佛”雕塑引发争议

10月7日,位于东湖风景区周边的文女士携子女游览东湖国际公共艺术园。行至俪人桥畔,其目遇一座塑有孙悟空之像。仔细审视注释后,发现其旁的配文竟为“斗战剩佛”,引发文女士的疑虑,对该雕塑的名称产生困惑,系“斗战胜佛”抑或“斗战剩佛”?

文女士于武汉城市留言平台发布疑问,指出“斗战胜佛”中“剩”字之意与原寓意相悖。她担忧这种错误会影响故事解读,并可能误导儿童。文女士敦促景区迅速改正错误。

景区工作人员的解释与公众的质疑

针对文女士的疑问,东湖风景区工作人员提供了解释。他指出,“斗战剩佛”的标注无误,依据孙悟空为唯一存留的佛祖。但此说明未能缓解公众的疑虑。众多市民及网友均认为此解释难以采纳,甚至有人直接指出这是对《西游记》原作的误读与歪曲。

记者查阅《西游记》原始文本后指出,文中明确记载:“因汝大闹天宫,吾施重法力将汝困于五指山。赖天灾应验,你皈依佛门,且善行不断,途中有擒魔降怪之绩,终始全美,升任大职,成就斗战胜佛之位。”此发现显明,原著孙悟空应为“斗战胜佛”,非“斗战剩佛”,引发公众对景区表述的质疑,众多人呼吁景区及时更正此误。

文化符号的正确使用与公众教育

此次争议远非单纯的文字失误,其实质涉及文化标志的准确应用及公众教育议题。文化标志作为文化传承的核心介质,其正确定位不仅维系着文化的流传,更关乎公众对文化的认知与接纳。

女士文之忧虑实有根据。公共场合,注释具科普功能,此错误标注不仅扭曲了故事本义,更可能误导儿童。故景区应立即更正错误,保障文化标识的准确性。此举亦警示我们,文化传播需精益求精,以防再现类似误解与偏差。

反思与行动:文化传播的责任与担当

"就‘斗战胜佛’议题引发的讨论,促使我们深刻审视文化传播的职责与使命。文化传播不单是信息的单向交流,亦关乎文化的延续与光大。在此过程中,细节的精斟和准确性至关重要,任何失误都可能诱发公众的误读与质疑。鉴于此,我们必须强化文化传播的精确度与周密性,确保每位文化符号被正确定位与理解。”

东湖风景区管委会办公室人员承诺将迅即核查上报,并对错误信息及时修正。此声明值得赞赏,同时亦警示我们,文化传播之责不仅归属相关部门,亦应当落在每位参与者肩上。我们每个人都应肩负文化传承的保护重任,确保文化的准确传承与弘扬。

结语:文化传承,从细节做起

本次围绕“斗战胜佛”的讨论凸显了公众对文化象征的重视,亦揭示了文化传播中可能出现的误解与偏差。文化传承需从细微之处着手,吾等当齐心协力,确保每个文化象征得到恰当应用与解读。

在日常情境中,您是否遭遇过文化认知的偏差?您是如何应对的?敬请于评论区分享您的见解与经历,以便共同深入讨论文化继承的使命与责任。