近期,上海地铁站座椅问题成为公众热议焦点。一张老人在地铁站阶梯上就座的图片,触动了许多人的情感,同时也引发了关于是否需要增设座椅的广泛争论。

老人坐楼梯反映座椅现状

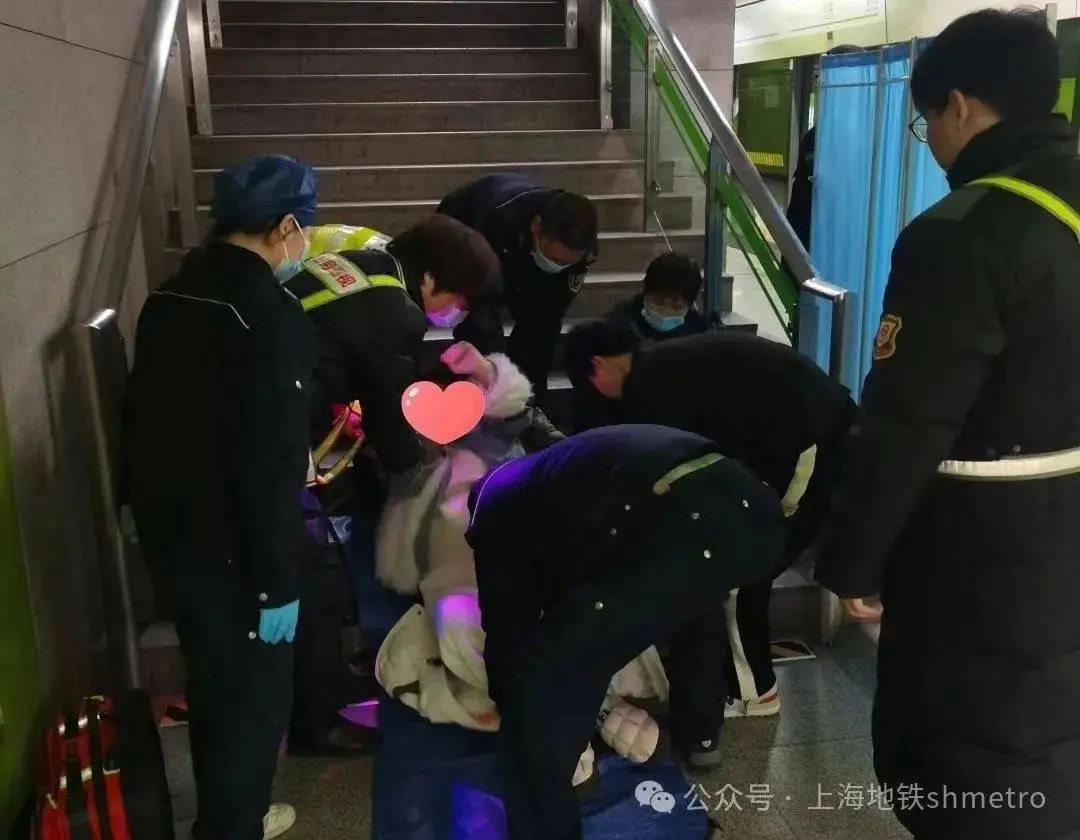

社交平台上出现了一位市民上传的照片,内容是老人在抚顺路地铁站楼梯上休息。这一现象揭示了部分乘客在地铁站内面临无座位可用的困境。特别是对于老年人等特殊群体,在长时间站立后,他们迫切需要座位来休息。然而,若地铁站内缺乏足够的座椅,他们不得不选择在楼梯上坐下,这种做法既危险又不适。这一情况表明,即便问题可能仅存在于部分入口或特定时段,它也确实暴露了市民的不满根源。

该现象源于地铁站建设布局的设计问题。由于各地铁站结构各异,乘客在进入后可能难以迅速发现空闲座椅。即便站内存在空余座位,新到站的乘客往往难以找到。这一情况表明,地铁设施的布局在一定程度上未能满足乘客的需求。

记者实地走访调研情况

10月28日中午至傍晚,记者对多个地铁站进行了实地考察。观察结果显示,在大多数时间里,地铁站内的座椅并未完全被占用,甚至存在空余。然而,在上下班高峰时段,座椅则几乎座无虚席。这一现象表明,在非高峰时段,车站座椅的数量可能已经能够满足大多数乘客的需求。以工作日的白天非高峰时段为例,车站的人流分布相对分散,确实存在一些未被使用的座椅。

不同地铁站间的椅子数量与分布存在差异。以13号线南京西路地铁站为例,该站某一方向的站台仅设有3个可容纳4人的铁皮座椅。这种配置可能导致在特定区域人员密集时,座位供不应求。若遇学校春游团队集中抵达,即便在非高峰时段,孩子们也仅有少数人能找到座位休息。

座椅的不同类型与设计

在上海的地铁站内,可以见到各式各样的特殊座椅。例如,15号线的罗秀路站设有较长且中间带有凸起的长凳,而11号线的康恒路站则将长凳与支柱相连接。这些特殊设计的椅子各具特色。15号线罗秀路站的长凳,或许因其独特的设计能够容纳更多的乘客,但中间的凸起也可能对乘坐舒适度产生一定影响。

曲阜路地铁站与中华艺术宫地铁站8号线线路段的黑色长凳已更新。然而,这一更换引起了广泛的讨论。众多市民对新长凳的外观设计提出了质疑,认为其缺乏美感与设计感,且存在背靠背的布局问题。具体而言,新长凳缺乏靠背和明显的分界线,这可能导致使用时出现边界感模糊的问题,例如有人将腿放在凳子上,从而干扰他人。

座椅舒适度差异较大

椅子在容纳乘客数量及舒适度方面存在差异。在15号线罗秀路地铁站,长凳呈现出倾斜特征。这种倾斜设计使得乘客在保持平衡时需额外用力,长期下来,乘客可能会感到疲劳与不适。

那些常见的铁皮座椅,虽然外观较为简陋,但其乘坐感相对平稳。对于携带重物或身体不适的乘客来说,这种平稳的座椅能提供更佳的支撑,从而提升乘坐的舒适度。不同地铁站点的乘客构成复杂,对座椅舒适度的需求各异。

新旧座椅的争议

自今年8月份新款黑色长凳更新以来,引起了广泛的争议。10月28日,记者在走访过程中,对曲阜路等站台的乘客进行了随机意见征询,结果显示支持与反对的声音各占一半。在社交平台上,众多市民纷纷对这款新椅子的诸多问题表示不满。同时,在车站的实际使用中,也出现了因新椅子设计问题引起的不文明行为或使用上的不便。

反对者主要对座椅缺乏靠背和分界线表示不满。缺乏靠背导致长时间候车的乘客无法得到休息支撑,而缺乏分界线则在人群密集时容易引发拥挤或侵犯个人空间的感觉。这些因素共同导致乘客在使用新座椅时体验不佳。

乘客期望与改善方向

观察老人在阶梯上的等待和市民的抱怨,可以发现乘客普遍希望在地铁路站内能够轻松找到座位,并享受舒适的乘坐体验。为此,车站应依据每日的人流量数据进行细致分析,从而科学地调整座椅的数量与分布。比如,在人流密集的高峰时段,对关键站点增设临时座椅,以缓解座位紧张的状况。

在设计上,需兼顾美观与实用性。例如,若新式椅子能够在保持设计感的同时,确保乘客使用时的便捷与舒适,则更显优良。亲爱的读者,您对上海地铁站座椅的改进有何高见?欢迎点赞并分享此文,同时踊跃留下您的宝贵意见。