在北交所上市过程中,格林司通面临挑战,这一情况引起了市场的广泛关注。公司曾满怀希望地启动了股票公开发行和上市申请的程序,然而遗憾的是,上市审核已被暂停,相关细节亟需深入调查。

格林司通公司概况

格林司通,作为一家国家级高新技术企业,专注于自动化设备的研发、设计、生产与销售,同时致力于打造生产线和智能工厂的全方位解决方案。这一战略部署凸显了其在技术创新及工业自动化领域的核心地位。众多同类高新技术企业,通过此类业务策略,在各自专业领域不断取得进步,并取得了显著的发展成效。然而,在上市计划上,格林司通遭遇了困难。公司背后拥有明确的股权结构以及清晰的管理控制体系。

在招股说明书签署时,倪东元担任公司控股股东,其持股比例达到了17.81%。他与王世俊夫妇关系紧密,且都被认定为公司的实际控制人。他们通过不同途径,合计持有公司43.87%的股份。在企业治理结构中,夫妻共同持有较大股份的情形较为常见,他们在公司的决策层中发挥着至关重要的职能。

公开发行申请之路

2023年12月29日,格林司通向北京证券交易所递交了公开发行申请文件。此举标志着其上市征程的正式开启。随后数月,公司完成了包括财务和治理在内的多方面的审核准备工作。通常情况下,企业自受理程序启动后,需经过包括财务状况和公司治理在内的多个环节的严格审查。

2024年9月25日,企业宣布了撤退的决策。格林司通向北交所递交了正式报告,内容是撤回公开发行股票的申请文件。此举可能对之前投入的努力造成重大影响,甚至可能使之前的努力化为乌有。尽管如此,这一决策显然是在企业内部经过深思熟虑、全面评估后做出的。或许在股票申请的审核过程中,企业遇到了难以克服的困难。

撤回申请文件

格林司通撤回申请的具体原因尚不明确,此举引起了市场的广泛关注。原因或许与公司业绩未达预期、财务状况异常,或公司治理结构中潜在风险有关。官方尚未发布确切信息进行说明。回顾历史,类似企业撤回申请的案例多因上市进程遭遇重大负面因素。比如,某些企业因市场环境变动,导致其募资目的难以实现预期收益。

依据现行法律法规,科技类企业普遍要求具备明确的盈利预期和有效的风险控制能力。针对格林司通在上市筹备期间,是否遭受了行业竞争的冲击,导致财务数据的异常变动或业务发展前景的不确定性,目前尚未有确切信息对外公布。

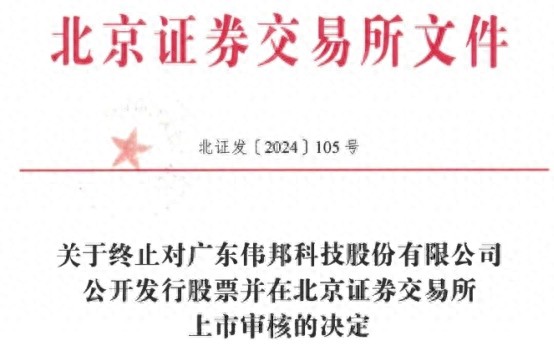

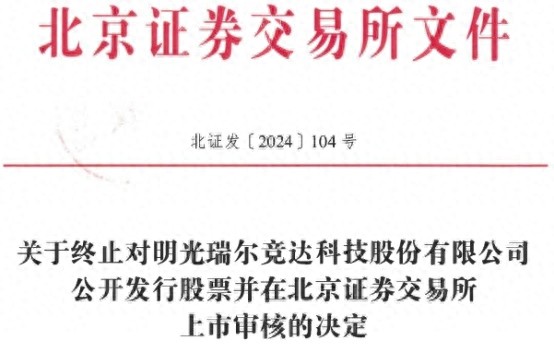

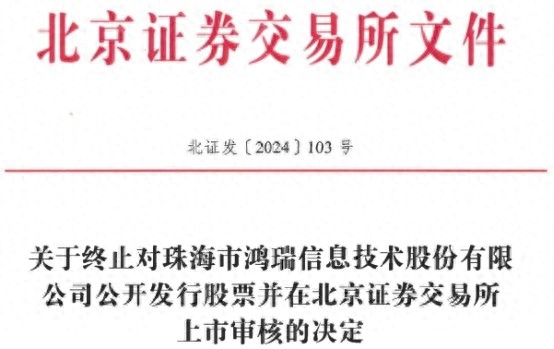

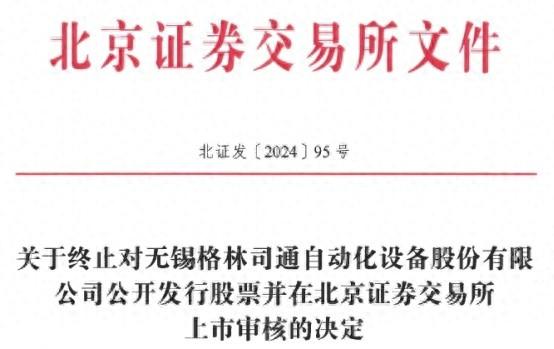

北交所审核决定

依据既定的审核规范,北京证券交易所于2024年作出决议,决定停止对格林司通公司股票公开发行及交易所上市申请的审核程序。北交所的审核流程始终维持严谨态度,严格遵守既定标准。此次决策的制定,严格遵循了《北京证券交易所关于向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第五十五条的具体要求。

北京证券交易所制定该规则的核心宗旨在于维护市场的稳定与规范。交易所对上市公司设定了严格的标准,旨在全面保障投资者权益。格林司通并非唯一案例,先前已有企业因类似原因撤销了上市申请,迫使审核流程被迫中止。这一情况体现了北交所维护市场秩序的常规做法。

募集资金规划

格林司通公司已公布其股票公开发行的具体计划。该计划规定,股票发行量上限为2100万股,此数量未包含超额配售权。若行使超额配售权,发行量可增至最多2415万股。同时,明确指出,通过超额配售权发行的股票数量不得超出315万股。

最初,预计可筹集的资金总额为14967.16万元,该资金原计划用于支持多个项目的发展。这些项目涵盖了推动年产153台套锂电智能设备的制造、建立研发中心以及补充流动资金。这些措施被视为格林司通公司扩大业务范围和增强技术能力的核心策略。然而,鉴于上市申请被撤回,资金筹集活动被迫中止,并需重新规划后续步骤。

保荐机构情况

东北证券股份有限公司作为格林司通的保荐机构,其保荐代表人包括易君俊和刘丽娜。在上市流程中,保荐机构扮演着至关重要的角色,负责提供保障和指导。他们需对企业进行全面评估,严格审查。然而,格林司通撤回上市申请,引发公众对其前期工作的质疑:是否存在疏忽?或是在处理企业问题时,是否未能提供有效方案?这些问题亟待深入探讨。

在广泛的关注中,公众对于格林司通撤销申请的真正动因表现出浓厚兴趣。我们诚挚地邀请各位踊跃参与,通过点赞、转发来扩散信息,同时欢迎在评论区发表您的见解。