10月24日上午,鼓楼区渡江胜利纪念馆举办的活动主要围绕长江江豚保护主题。活动内容丰富,引人注目。在自然保护领域,此次活动具有里程碑意义。它不仅彰显了南京市保护长江江豚的坚定决心,还对江豚保护工作进行了阶段性总结,吸引了众多关注。

活动主题的含义

活动以“聚焦生态多元保护,共享绿色生命长江”为主题,这一主题清晰地指出了活动的宗旨,即致力于生态的多元化保护方式。在现今社会,长江生态系统的保护成为焦点,江豚作为长江生态的关键象征,其保护工作尤为关键。以长江水生生物资源的恢复与江豚保护为例,2022年长江江豚数量的止跌回升便是长期保护努力的重要成果之一。这一积极进展不仅为长江生态带来了喜讯,也对全球生物多样性保护产生了积极的影响。

该议题凸显了共享的核心理念。长江属于全体人民,保护江豚并非单一部门或群体的独立行动。政府、社会各界以及科研机构均需积极参与,携手合作,唯有如此,方能构建起长江生态保护与公众福祉相互促进的良性机制。

南京江豚保护先行举措

南京在江豚保护领域始终位于前沿。自2014年起,便设立了长江江豚省级自然保护区。该保护区实施的是一种创新的就地保护模式。其中,国内首创的“水上-水下-岸线”监测体系,实现了对江豚的全面监控。此外,还建立了首个长江干流江豚应急救护体系,这对于应对紧急情况至关重要。同时,持续进行保护区资源本底调查和生物多样性年度动态调查,这些数据为保护策略的制定提供了坚实的数据支持。

保护区成效显著,据2023至2024年度的调查数据显示,江豚数量增至约65头,较2022年的62头增加了4.84%。这些措施不仅促进了江豚数量的上升,而且持续优化了它们的栖息环境。

江豚分布情况

观察江豚分布情况,南京地区已形成两个稳定的江豚活动区域,其中新济洲与子母洲尤为突出。然而,这些区域的分布存在季节性波动。对江豚分布的深入研究有助于有针对性地进行保护。例如,可依据其季节性变化调整保护资源的分配。同时,掌握热点区域的生态环境特征,有助于制定更为科学合理的保护区域规划。

未来有必要对江豚在这两个区域的分布原因进行更深入的探究,探讨是否是食物资源、水温、水流等环境因素影响了其分布选择。这一研究对于有效保护江豚的栖息地具有至关重要的价值。

专家观点

陈炳耀教授,南京师范大学生命科学学院的鲸豚类专家,在启动仪式上阐述了自己的观点。他指出,通过对江豚多年的持续监测,发现南京长江江豚的整体状况呈现向好趋势,且种群发展潜力显著。这一观点建立在他长期的研究与实践基础上。同时,这也从侧面体现了多年来南京及各方在江豚保护工作中取得的积极成效。

这一观点为后续保护工作提供了明确指引,增强了人们继续深入实施保护措施的信心。在江豚繁殖和栖息地范围扩大等方面,将能够开展更为主动和深入的探索。

往年活动回顾

自2019年开始,南京市已连续五年举办“南京长江江豚保护主题月”活动。这些活动的逐年举办,持续提高了公众对江豚保护的认知。每年活动犹如一颗种子,在民众心中播撒了保护江豚、关爱长江生态的种子。回顾往昔,每届活动均吸引了大量市民的热情参与。

去年活动的圆满举行,为今年的活动奠定了坚实基础。例如,我们积累了丰富的公众宣传资源,并汲取了活动组织方面的宝贵经验。这些成果使得今年的活动得以延续并进一步扩大影响力。

今年活动内容

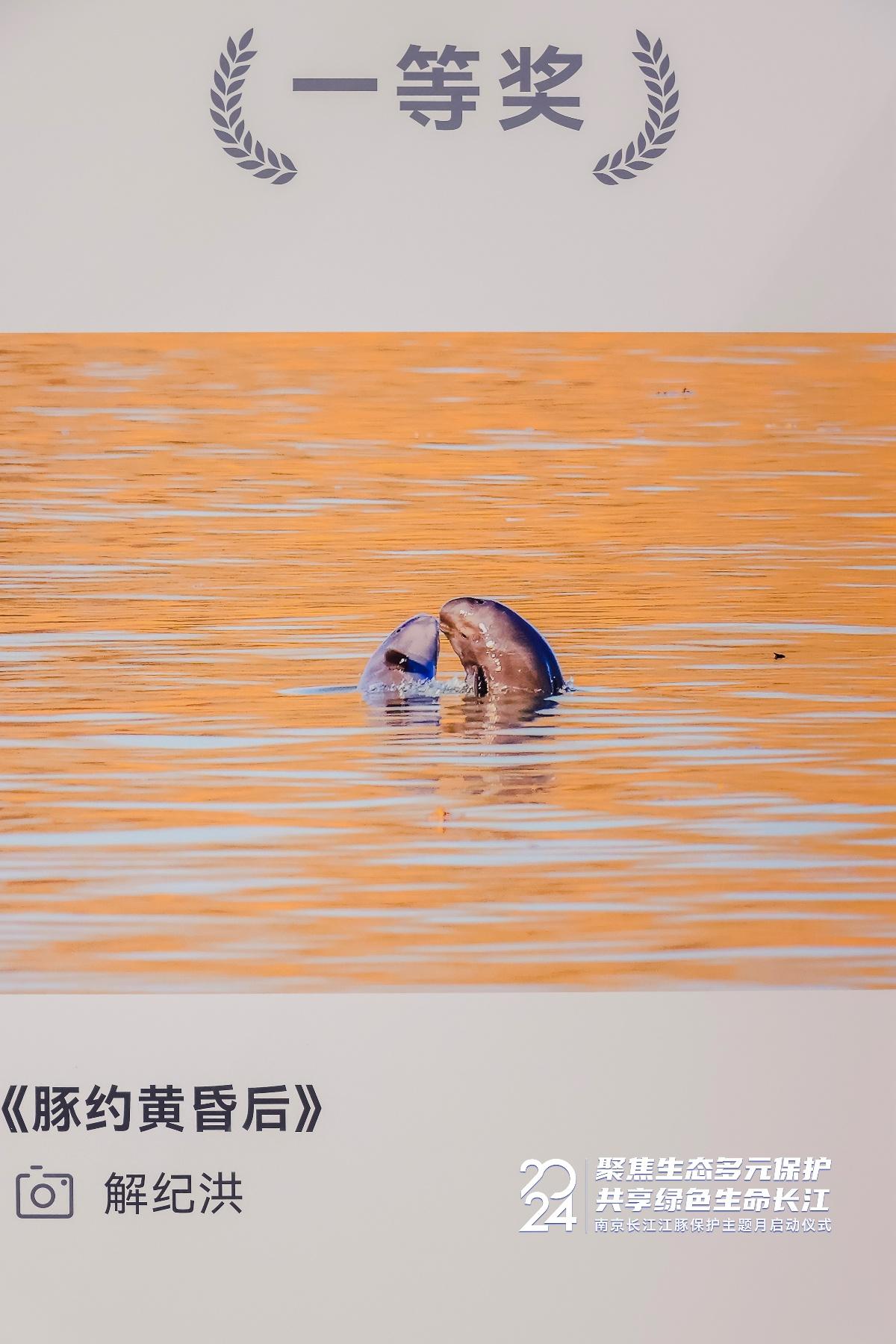

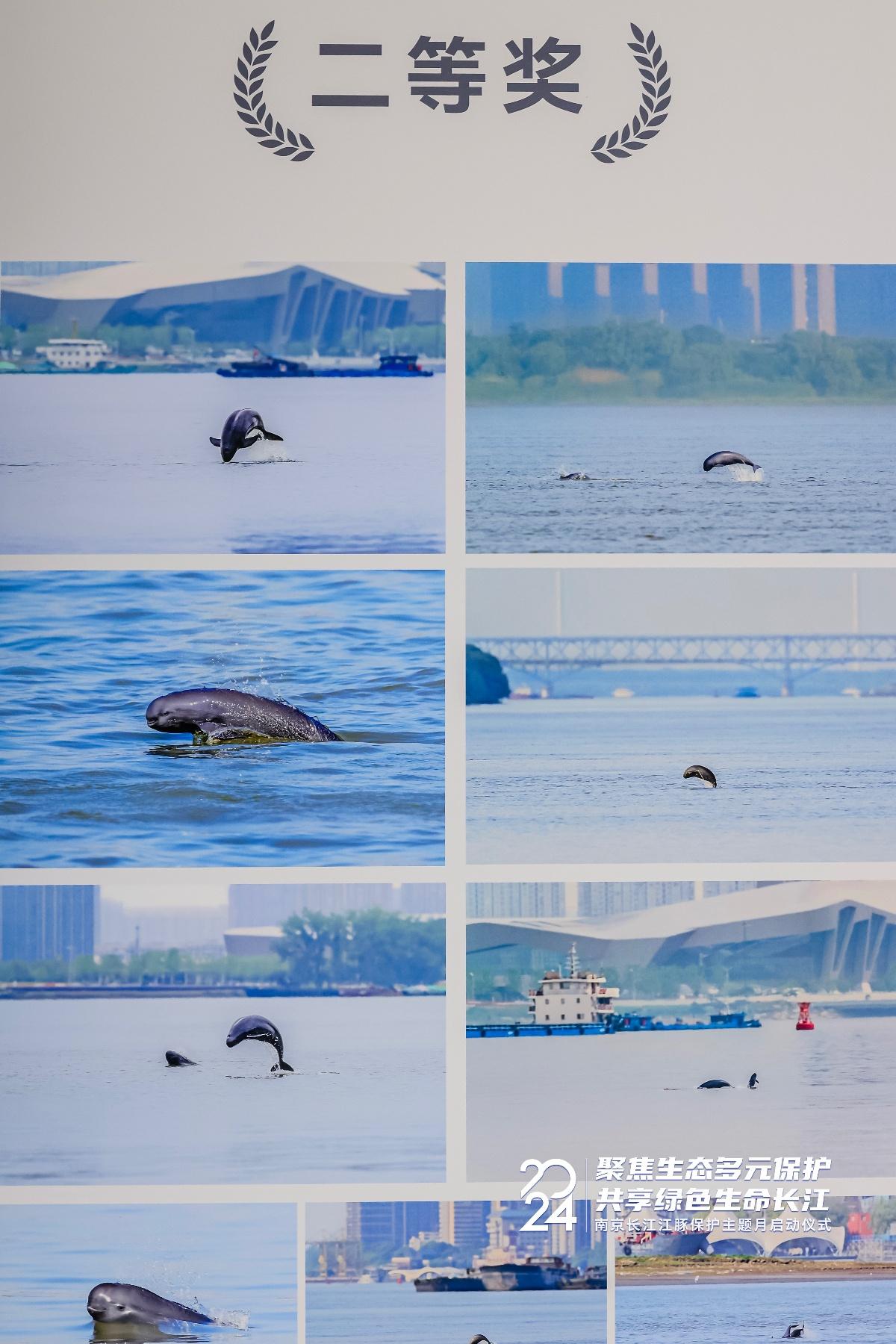

南京市绿化园林局的一级调研员张瑞忠对今年的活动进行了详细介绍。今年的活动包括江豚生态影像展,这一展览旨在让公众更直观地认识江豚的生活习性。江豚公益跑作为一项备受欢迎的活动,其影响力将通过线上线下结合的方式得到进一步扩大。玄武湖公园现场举办的环湖跑活动,与全国各地通过“咕咚”运动APP参与的爱好者们相融合,预计将吸引众多人士关注江豚保护工作。

“同步观测,全民寻豚”活动将设立“豚讯”志愿者团队,并在12个指定观测点开展现场监测。此举旨在吸引更多民众加入江豚的观测与保护工作。同时,在启动仪式上,多家合作单位共同签署了“从红色到绿色”长江江豚红色文化科普宣教共建协议。此外,5家单位荣获“2024南京长江江豚保护优秀公益伙伴”称号,以此激励更多团体和个人加入江豚保护的行列。

江豚保护工作持续进行中,南京地区已取得显著成效。然而,未来保护江豚仍需克服诸多困难。关于增强公众对江豚保护的认识,有何创新措施值得探讨?诚邀各方留言交流,并对本文给予点赞和转发。