近期,国家互联网信息办公室公布了一则备受家长及社会各界关注的新闻——《移动互联网未成年人模式建设指南》(以下简称《指南》)正式发布。该指南犹如一束光芒,指引未成年在网络空间中的成长路径,亦激发了社会各界对未成年人网络保护的新一轮探讨与期望。

指南发布概览

《指南》由国家网信办发布,其重要性不言而喻。这份指南并非简单之列,它对移动终端原有的未成年人模式进行了全面优化和升级。随着移动互联网在日常生活中日益普及,未成年人上网比例不断上升,该指南在[具体发布时间]的发布恰逢其时。其目的是指导各方共同营造一个良好的未成年人网络保护环境,针对当前未成年人网络保护的热点问题,提供了一个全面而具体的解决方案。此举充分展现了政府对未成年人网络安全管理的高度重视。众多人士纷纷表示,这一举措的实施十分及时。

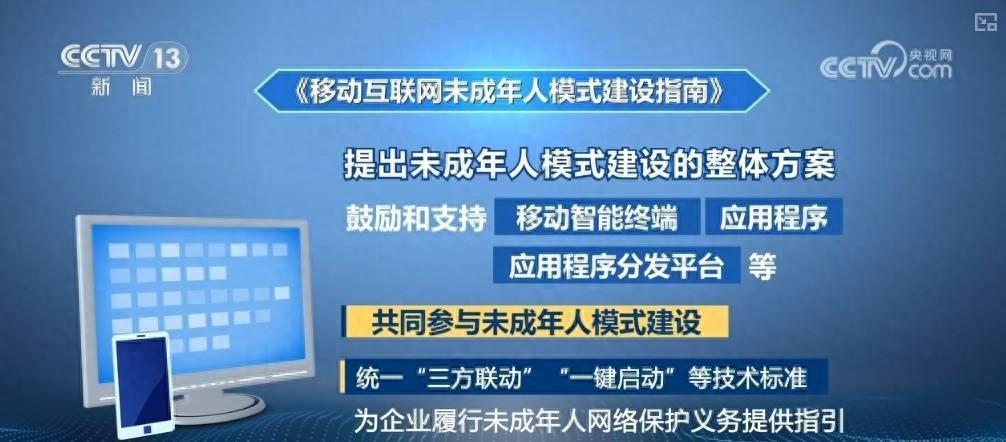

《指南》阐述了构建未成年人保护模式的全面计划,倡导移动智能设备、应用软件及其分发平台积极参与。这一“三方协作”并遵循统一标准的理念,对于推动我国网络未成年人保护工作具有显著作用,亦为企业执行网络保护未成年人的职责提供了具体指导。

三大优化创新措施

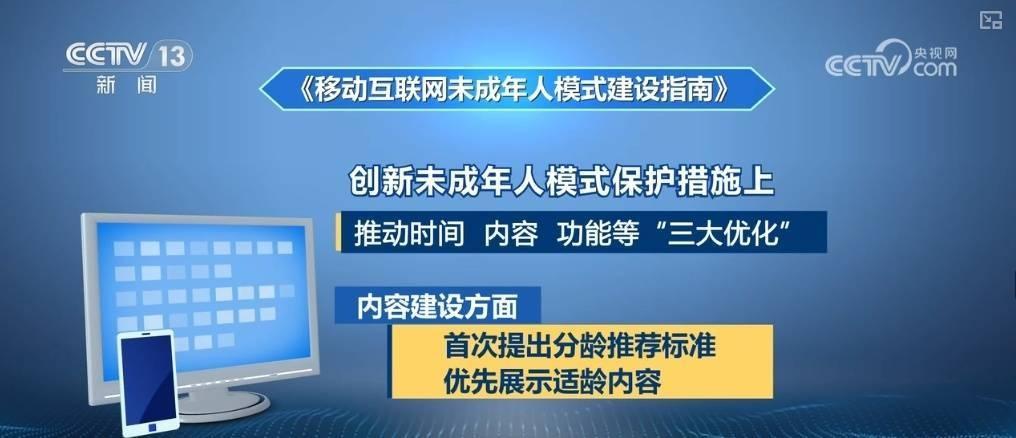

《指南》在未成年人保护模式的创新上,实现了时间、内容、功能等方面的“三大优化”。首先,在时间管理层面,该指南允许对未成年人每日上网时间实施总量控制,此举有助于规范他们的上网行为,防止过度沉迷网络。据调查数据,在未实施时长限制之前,一些未成年人的每日上网时间甚至超过了5小时。其次,在内容建设方面,其创新举措同样引人注目。

分龄推荐标准的首次提出标志着内容建设领域的重大进展。考虑到不同年龄段未成年人的身心发展差异和认知水平,该标准旨在优先展示适合其年龄的内容,并建立个性化的内容库。例如,对于不满3周岁的儿童,推荐的重点包括儿歌和启蒙教育等亲子互动内容,其中音频形式占主导,这一安排是基于幼儿成长需求精心设计的。

分龄推荐标准详述

《移动互联网未成年人模式建设指南》中,分龄推荐标准已成为一大焦点。针对3至8岁儿童,建议提供启蒙教育、兴趣培养和通识教育等相关内容。这一年龄段正是儿童认知能力发展的关键时期,所推荐的内容均基于科学依据。

《指南》针对8至12岁的未成年人,建议开展通识教育、知识普及、生活技能培训,以及富有正向引导的娱乐内容和适合该年龄段认知的新闻资讯。此类内容有助于孩子在成长过程中接触更为丰富和有益的信息。对于12至16岁的未成年人,《指南》亦提供了相应的推荐内容,这主要基于他们即将步入青春期前期,将面临更多新知识和情绪方面的挑战。

功能安全保障

在功能安全层面,《指南》在确保满足未成年人使用需求的同时,采纳了诸多精巧的设计。它摒弃了可能引发沉迷的功能服务,旨在为孩子们营造一个更为清朗的网络环境。此外,它还推出了多种“个性化定制”功能。这些功能不仅满足了孩子们多样化的需求,也增强了使用安全性。以智能设备中的游戏应用为例,以往这类应用常会弹出诱导性广告。根据新《指南》的规定,此类诱导性内容将被严格控制。这一措施显著提高了未成年人上网的安全性。众多家长对于孩子可能沉迷网络游戏及诱导消费的问题表示担忧,而此规定亦能在一定程度上减轻这些担忧。

国家持续推进工作

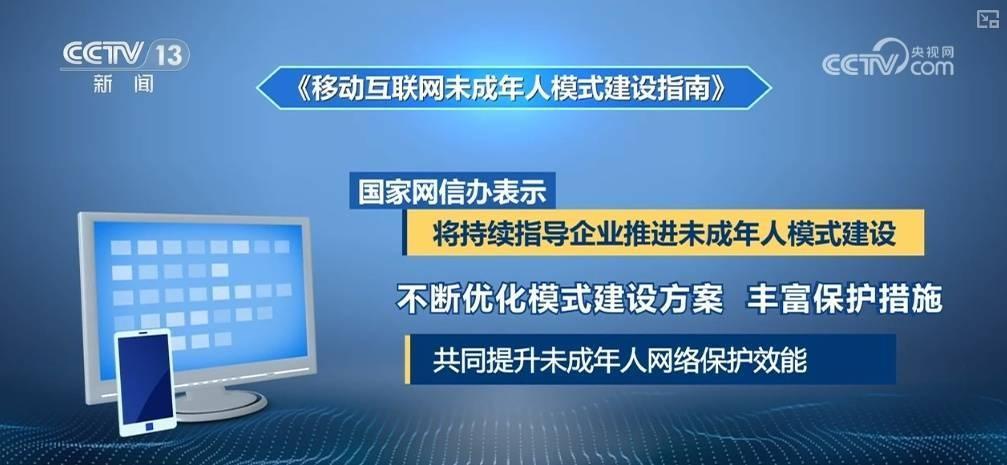

国家互联网信息办公室明确表示,将持续对企业推进未成年人保护模式的建设工作进行指导。本次《指南》的发布标志着工作的起点,未来将持续对模式建设方案进行优化,并不断扩充保护措施。从长远角度出发,这项持续性的努力将有助于不断提升对未成年人的网络保护效果。国家网信办计划协调各方力量,正如在特定初始工作开展时间,网信办已与多家大型互联网企业举行座谈会,共同探讨如何更有效地实施相关措施。展望未来,相关工作将持续得到跟进。

这体现了国家坚定的意志,彰显了在未成年人网络保护领域,我国将不断推进、深化和完善相关举措,确保不原地踏步。

保障内容供给合理性

社会各界积极献策,旨在构建安全的未成年人网络环境。刘晓春主任,中国社会科学院大学互联网法治研究中心负责人,强调,优质内容是未成年人网络健康成长的根本。平台应避免内容短缺,以免专区名存实亡,孩子不愿涉足。平台应持续扩充适合不同年龄层次的内容,确保系统对未成年人既有吸引力又有实际价值。然而,在实施过程中,如何确保《指南》中的措施得到高质量执行,成为一大挑战。我们诚挚邀请大家点赞、转发,并在评论区展开讨论。