近期,一则企业追讨债务受阻的新闻引起了广泛关注。位于内蒙古鄂托克前旗的一家企业表示,其早在2016年便已完工并交付了“十个全覆盖”工程的一个分项,且项目已通过验收。然而,截至目前,该企业仍未收到总计389万元的工程款项。令人费解的是,相关部门今年竟然提出仅按原款的75%支付。这一事件背后究竟有何隐情?

企业讨债遭遇打折

企业方面宣称,自2016年起工程已竣工并经过验收,然而,剩余的工程款项至今尚未全额到账。施工方朱先生透露,2018年,部分债务曾以鄂托克前旗上海庙镇政府旧办公楼作为抵押,但产权证尚未办理。到了2022年8月,税费退回后,今年3月企业收到的答复却是,欠款只能按照75折进行结算,这对企业而言造成了显著的损失。从企业立场来看,尽管其按约完成了工程并交付,却未能获得应得的款项,整个履约过程中并未获得对等的回报。

是否存在其他未公开的隐情尚不得而知。政府部门采取的处理措施,是否与现行规定和初始工程合同相符,这些问题均需通过深入调查来明确。

资金来源与工程规模

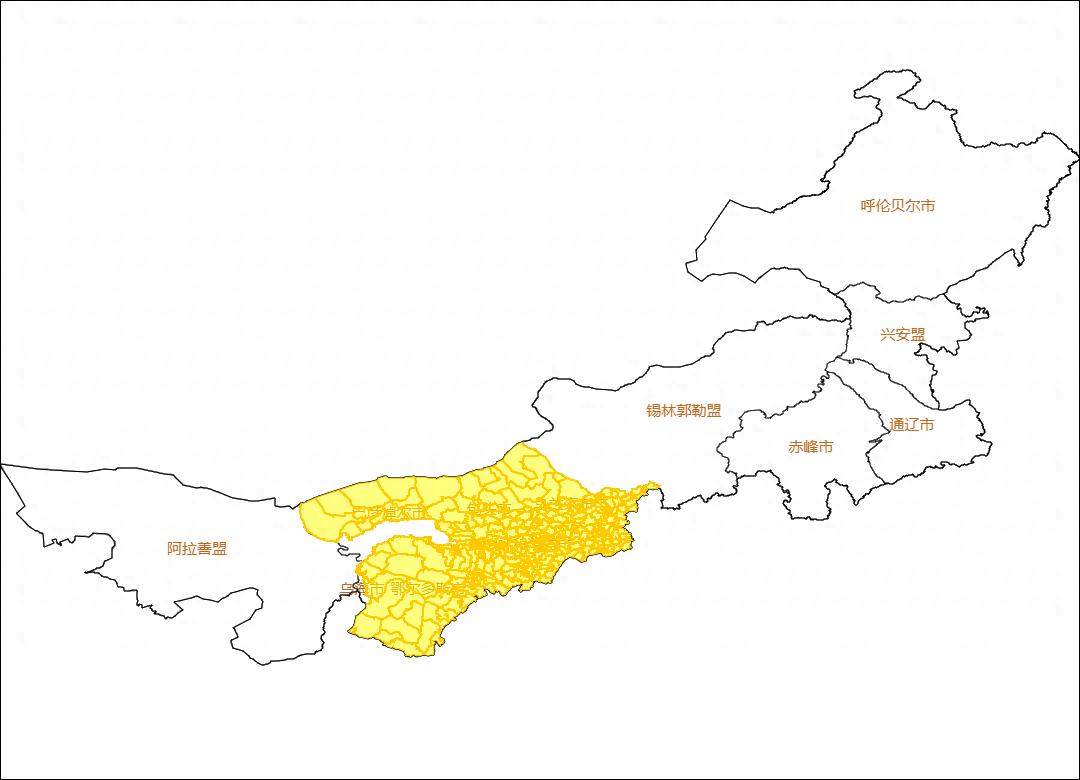

2014年启动的“十个全覆盖”工程,是内蒙古自治区一项重要的民生项目,其规模宏大。在鄂托克前旗,该工程的总投资高达14亿元,其中,各级政府筹集了9.7亿元,农牧民自筹2亿元,企业和社会力量贡献了2.3亿元。工程内容广泛,包括危房改造、安全饮水等十个领域,巨额资金的投入旨在全面提升当地农村牧区的状况。原本是一项造福民众的优质工程,却因工程款项支付问题而蒙上了阴影。在如此巨额投入的情况下,款项的拨付理应严格按照相关规定执行,然而此次事件所暴露的问题引人深思。

关于这些工程项目的资金管理及发放,是否实施了严格的监管体系?目前出现的工程款项未全额发放现象,是否意味着监管体系存在缺陷?

过往债务解决隐患

2018年,鄂托克前旗交通局以划拨办公楼的方式处理债务,但随之出现了产权证未能及时办理的问题。涉及金额高达1800万元,分给了多家债权人。其中,施工企业原本期望通过这种方式获得应得的工程款。然而,尽管已缴纳相关税费,产权证仍未发放,企业被迫陷入被动等待的状态。到了2022年8月,当有关部门退还税费时,债务问题又出现了新的转折。此类债务处理方式频现问题,反映出债务处理流程可能存在不合理之处。

这种不合理现象的成因,究竟是管理上的疏忽,还是存在其他未明原因?对此,主管部门是否应当对以往债务处理的方法进行重新评估?

欠款处理暂不回应

鄂托克前旗交通局在接到记者针对网络反映情况进行的核实询问时,其负责人表示目前尚无法作出回应。这一部门的沉默使得事件显得更加扑朔迷离。尽管这或许仅仅是他们在处理事务或进行内部决策时的常规步骤,但公众迫切需要得到一个合理的说明。在当前网络信息传播迅速的时代背景下,事件的透明度不足可能会激发更多的猜测与误解。

交通部门目前未作出回应,这究竟是担心过早表态会对后续处理造成干扰,抑或是背后隐藏着难以公开的复杂情况?

企业合法权益何去何从

企业依据法律法规完成工程建设,理应获得相应的报酬。这389万元的工程款项对企业而言,可能直接关系到其生存与发展的关键。企业投入资源完成工程,若资金无法及时回收,不仅会影响到当前项目的收益计算,还可能削弱企业未来承接更多项目的实力。在未获得合理补偿的情况下,如何保障企业的合法权益,成为了一个亟待解决的问题。

社会各界是否应关注企业权益遭受侵害的现象?相关部门又能否迅速提出一个合理的解决方案?

对其他工程的警示

此事无疑对其他类似工程项目发出了警示。无论是工程资金的支付模式,还是债务管理的做法,抑或是相关部门对舆论监督的回应态度,都应受到关注。若工程款支付出现不合规,债务管理存在诸多风险,加之其他工程未能积极应对舆论监督,这些因素都可能引发企业观望,进而对工程建设的速度与品质造成影响。同时,也可能损害当地的商业环境。

各地工程建设项目是否能够从此次事件中汲取经验,防止类似问题的再次发生?期待这一事件能够得到妥善处理,鄂托克前旗相关部门亦能向公众提供合理的说明。关于此事,您有何见解?热切邀请各位留言、点赞并分享本文。