成都读书爱好者群体中,“毛边书局”享有盛誉。这家坐落于成华区府青路街道怡福路300号的三层小楼书店,其发展历程颇具特色。它已逐渐成为城市文化的一个独特标志。这一转变背后,隐藏着许多引人入胜的故事,值得深入挖掘。

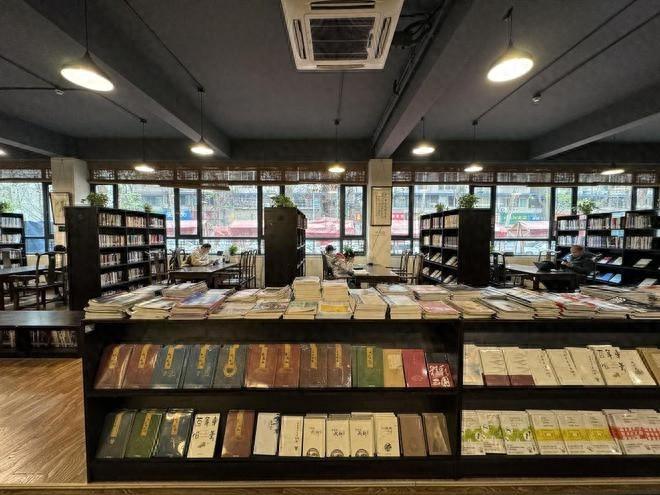

毛边书局的初印象

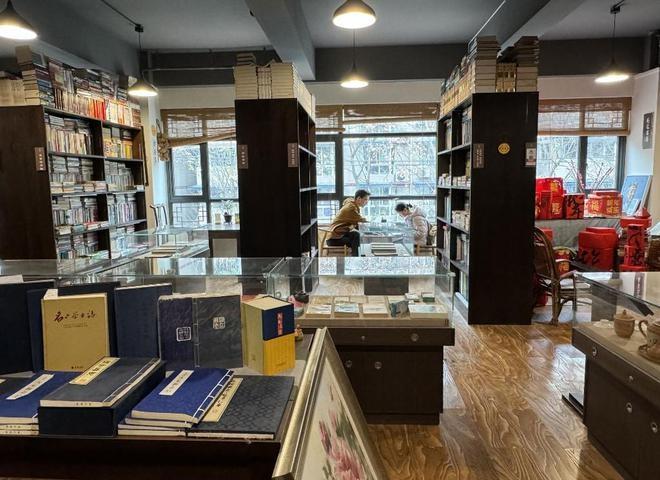

毛边书局,初时不过是一家空间狭小的书店。自1997年创立于成都一隅,它专注于售卖旧书,尤其是独特的毛边书。这些未经裁切的毛边书,承载着一种质朴的阅读体验。彼时,书店的面积或许仅约100平方米,以其小众化的经营模式,并未在公众眼中显得特别突出。然而,书店的主理人傅天斌却始终默默守护着这家店铺,立志在图书领域开辟一片新天地。当时,书店主要吸引的是那些对旧书怀有特殊情感的人士前来寻宝。

随着时间的流逝,尽管毛边书局是一家二手书店,但在旧书爱好者群体中却占据着不可替代的位置。许多热衷于研究古旧版本书籍或拥有收藏兴趣的读者,常会造访此地。然而,该书店也遭遇诸多挑战:由于空间局促,所陈列的书籍数量受限;同时,顾客群体较为单一,这在商业拓展和文化传播方面均存在一定的局限性。

空间拓展文化功能增加

毛边书局·桃蹊书院已焕然一新,其性质已从单纯的二手书店转变为一个集阅读、美育、研学于一体的综合性群众文化活动中心。该书院面积已增至1600平方米,外观颇具规模。内部空间融合了阅读、美育、研学三大功能,文化氛围浓厚。一楼为开放式的阅读区,众多居民在此可寻得舒适的阅读角落。此处不仅是读书之地,亦能举办各类美学教育活动,如绘画、书法展览等,旨在提升公众的审美素养。

研学空间领域,该平台为众多学生与文化研究者提供了优质资源。藏书量丰富,逾十万册。涵盖各类书籍,包括文学经典、历史纪实以及农业科技等,满足各类读者的阅读需求。多功能性的转变吸引了更多人群,不再仅限于昔日的小众藏书爱好者。

顾客群体的演变

书院自开放以来,初期访客主要是刚购置食材后寻求休憩的居民。彼时,他们或许并无阅读意愿,仅仅是为了找个地方稍作休息。然而,时至今日,前来的人士已转变为热衷于阅读的群体。书院负责人傅天斌对此感慨良多。常客类型丰富多样,包括每天早晨准时来访的退休男性,他们把书院视为日常休闲和知识获取的理想场所;也有频繁借阅杂志的老年女性,杂志成为她们获取外界最新资讯的途径;还有在角落里安静阅读的孩子,他们在此地开启了阅读的旅程。目前,书院的人流量已稳定在千余人,尤其在周末,人潮汹涌,一席难求。与最初门庭冷落或仅作为短暂歇脚地的状况形成了鲜明对比。

值得注意的是,顾客的阅读习惯正经历着转变。在书院内,众人默契地低声交谈,以免干扰他人的阅读。这种氛围的营造,需经过时间的积累,彰显了文化修养的进步。昔日,周边居民阅读兴趣不高,而现在,热爱阅读已成为一种普遍现象。以驷马桥路的徐晟为例,他过去附近缺乏合适的书屋,只能前往三四公里外的连锁书店,但如今,他也成为了书院的常客。

在社区文化中的角色

桃蹊书院在社区文化建设中占据着核心地位。过去,社区活动鲜少触及文化深入交流的层面。如今,桃蹊书院已成为社区文化的中心。这里不仅是居民阅读的场所,更主动走出,深入居民生活开展活动。例如,创建文化墙,在墙上展示经典诗词及社区文明公约等内容。此举显著提升了社区的文化风貌。

书院每年举办约200场活动,其中包括亲子读书会等活动,旨在加强家庭亲子联系,并帮助孩子养成阅读习惯。此外,如东郊记忆工业文明口述史等,此类活动有助于挖掘地方特色文化资源,使居民更深入地了解社区历史。茶艺体验课和生活美学课等课程则丰富了居民的休闲时光,并提高了他们的生活质量。通过这些多样化的活动,书院在社区中播下了阅读的种子。

书香社区的构建

桃蹊书院在书香社区的建设中扮演着至关重要的角色。书香社区的建立离不开众多书香家庭的支撑,而书院致力于将阅读转化为居民的一种日常生活方式。随着阅读逐渐融入居民的生活,社区中充满了浓郁的文化氛围。书院丰富的藏书资源使得居民能够轻松获取各类书籍,在家即可开展亲子阅读等互动活动。此外,书院的存在还促进了居民间积极的文化交流,营造出一种和谐的文化交流环境。

书院周边居民时常光顾,即便不阅读,亦能沉浸于浓厚的文化气息之中。日积月累,这种氛围逐渐渗透至家庭,激发阅读热情。比如,若孩子常在书院阅读,父母亦可能受到影响。这种家庭阅读文化的传播,促使更多家庭培养阅读习惯,进而推动社区整体向着书香氛围迈进。

未来展望

毛边书局·桃蹊书院面临漫长的发展道路。城市持续扩张,人口流动日益频繁,书院面临保持现有繁荣与扩大影响力的双重挑战。书院需持续调整策略,以满足居民不断变化的文化需求。在数字阅读盛行的当下,如何平衡纸质与数字阅读推广成为一大难题。同时,在社区文化建设方面,如何更深入基层,覆盖更广泛人群,亦是值得深思的课题。

各位读者,关于桃蹊书院这类社区书店,您认为它们应如何调整以迎合社会发展的新动向?欢迎踊跃发表您的看法。同时,期待您的点赞与文章的分享。