近年来,云南省在生态效益监测领域,尤其是在退耕还林方面,实现了显著的进步。该省构建了一个具有独特结构的网络体系,有效增强了监测工作的效率。其中,“五大分区布局”、“一主九辅站点设置”以及“针对性监测”等创新模式,引起了广泛关注。

统一规划分区布局

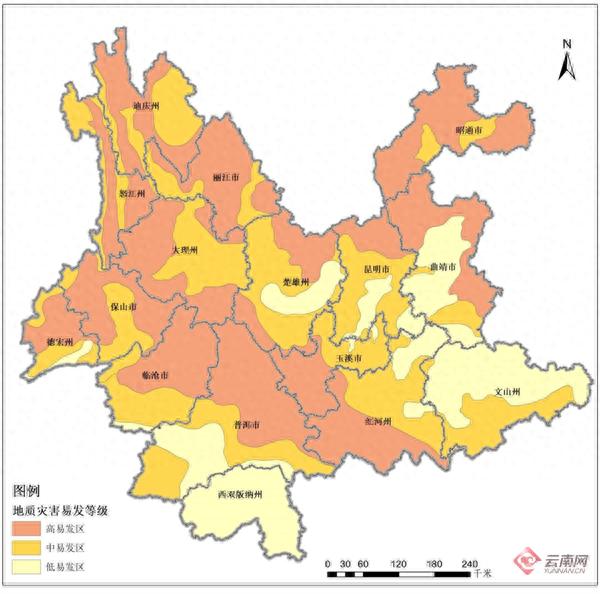

云南省根据其独特的地理位置和生态环境,细致地设立了五个监测区域。这些区域涵盖了滇东北部的亚热带云南松和湿润常绿阔叶林;以及滇西北部青藏高原东南边缘的寒温性针叶林和草甸。该规划同时考虑了省内关键的生态功能分区和退耕还林工程的关键实施区域,例如滇中高原亚热带北部的常绿阔叶林监测区。这种布局有助于全面展示退耕还林工程的实施成果。滇东南季风北缘的热带雨林监测区,能够精确地观测并记录该区域因实施退耕还林政策而产生的生态环境变迁。

这种划分方式提升了监测活动的针对性与系统性,工作人员得以根据各区域的特性来设定监测计划,确保对各地生态环境的精确掌握。

科学布设计谋成网

滇东北云南会泽县的退耕还林生态效益监测站作为核心站点,其科学布局成为一大显著特点。该站不仅与多家科研院所和机构建立了紧密的合作关系,还整合了滇西北云南维西傈僳族自治县等九个退耕还林效益监测点,共同构成了一个协作紧密、数据共享的效益监测网络体系。在数据共享领域,各站点间展开协作,其中会泽县站所收集的监测信息,可为其他站点提供有益的参考依据。

该举措不仅实现了资源的有效整合,防止了重复建设的出现,而且显著增强了监测数据的精确度和完整性,从而大幅提升了监测工作的成效。

靶向监测突出特色

各生态效益监测点全面施展“精准定位”监测作用。它们在统一监控水源涵养、土壤保护、碳汇释放等基础性指标之余,根据各区域的生态基础和退耕还林项目目标实施有针对性的监测。比如,会泽县监测站特别关注不同退耕还林模式下的水土保持和水源涵养效果;而高黎贡山地区的监测站则专注于追踪退耕还林后生物多样性和种群变动情况。

该框架通过结合“共性指标”与“特色指标”,成功构建了一个评估体系,该体系对退耕还林的效果进行了科学的评价,并实现了对其进展的实时监控,从而有助于深入掌握不同地区退耕还林生态效益的差异性。

生态效益显著提升

这些举措使得云南省退耕还林的生态效益显著增强。在水源涵养方面,众多区域的河流流量变得更加稳定,水土流失问题得到了有效控制。具体而言,长期监测数据显示,部分退耕还林区域的土壤侵蚀量显著下降,土壤肥力也有所提高。在固碳释氧方面,森林覆盖率的提升使得空气质量得到改善,对空气质量的整体提升发挥了积极作用。例如一些监测站点检测到周边区域的负氧离子含量明显增加。

这些生态效益不仅提升了当地的环境质量,同时也为生物多样性的维护奠定了坚实的基础。

科研协作成果丰硕

云南省在实施退耕还林生态效益监测工作时,主动与科研机构及院校合作。在合作中,双方实现了信息互通和技术交流,共同取得多项科研成果。他们在监测技术方面取得了显著进步,成功研发出更精确的监测工具和手段。借助这些新型设备,生物多样性的监测工作得以更准确地评估物种数量及种群动态变化。在生态评估模型领域,他们实现了显著突破,这些成果为科学决策提供了坚实的支撑。

这些研究成果为退耕还林项目的持续发展奠定了稳固的理论与技术支撑。

未来展望继续发力

云南省的退耕还林生态效益监测工作尚待进一步优化。需对监测站点进行合理调整,扩大对未充分监测区域的监测范围。在监测指标上,应融入最新的科研成果,增设更具针对性的指标。同时,需强化对监测数据的深入分析和有效应用,以确保为政策制定提供更为精确的数据依据。此外,还需增强人才培养和引进工作,提高监测人员的专业技能。

云南未来在退耕还林生态效益监测方面有望实现多领域的新进展,这将有助于生态环境保护的进一步深化,并为这一领域作出更加显著的贡献。

您如何看待云南省在退耕还林生态效益监测体系方面,未来有望在哪些领域实现显著的进展?