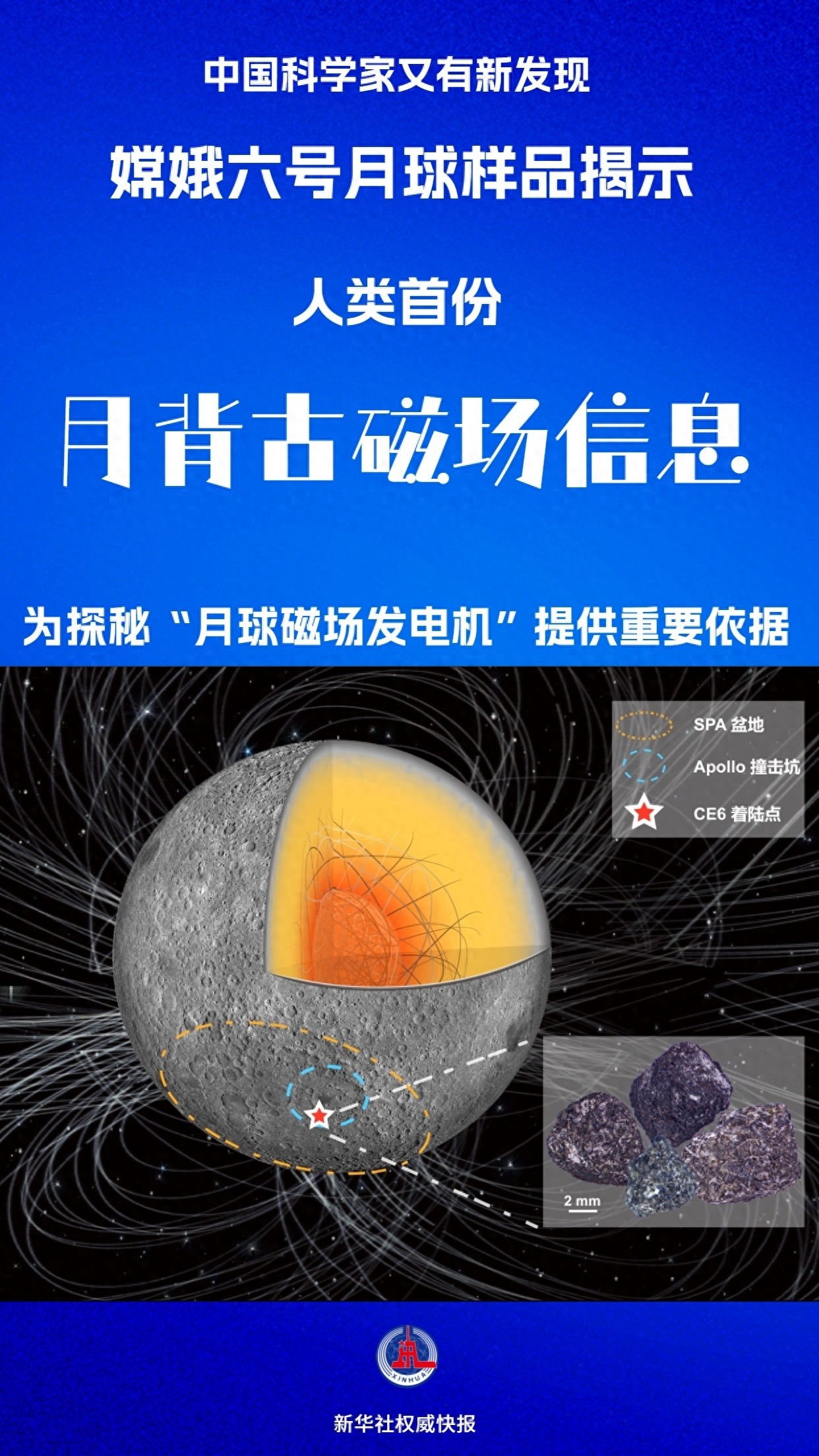

中国科学院国家天文台的科研人员通过分析嫦娥六号所获取的影像资料,取得了重要突破,这一发现为月球科学研究开辟了新的视野。

关键成果发布

近期,科技日报的记者陆成宽进行了报道。消息指出,中国科学院国家天文台于13日公布了一项重大成就。该台的李春来研究员带领的研究小组,利用嫦娥六号所获取的高分辨率图像资料,成功制作了一套关于嫦娥六号着陆区域的高精度地形数据集。该研究成果已发表在《自然·通讯》期刊上,这一发表标志着我国在月球探测领域取得了新的重要突破。

定位着陆地点

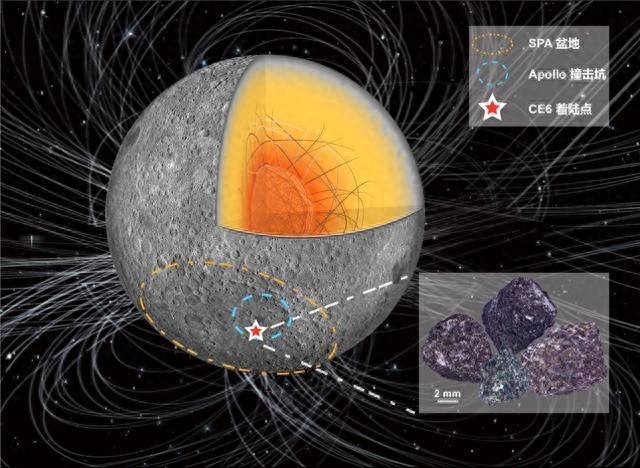

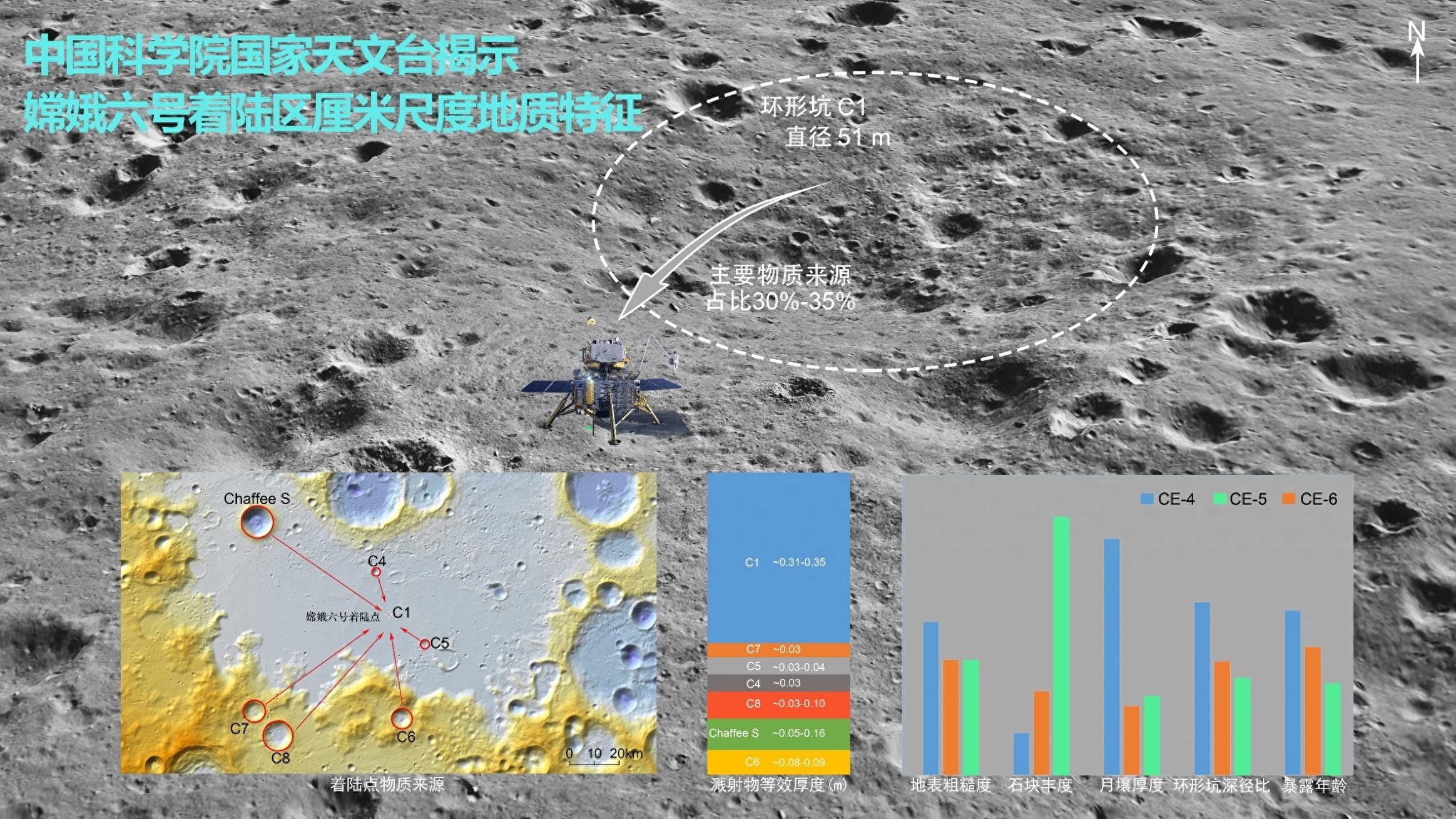

科研人员借助详尽的数据集,成功确定了嫦娥六号的降落位置。该着陆点坐落于直径大约51米的陨石坑(C1坑)的西南侧,这一区域隶属于月海玄武岩地带。这一精确的定位为后续对着陆区地质环境的深入研究奠定了基础。

洞察月表特征

该团队在数据集分析中揭示了月球表面的细微构造。例如,土壤颗粒的表面粗糙度、陨石坑的精确形态、月壤的厚度以及岩石的分布密度等。这些微小的细节中蕴含着月球演化的宝贵信息,对于深入探究月球的地质演化历史具有极其重要的价值。

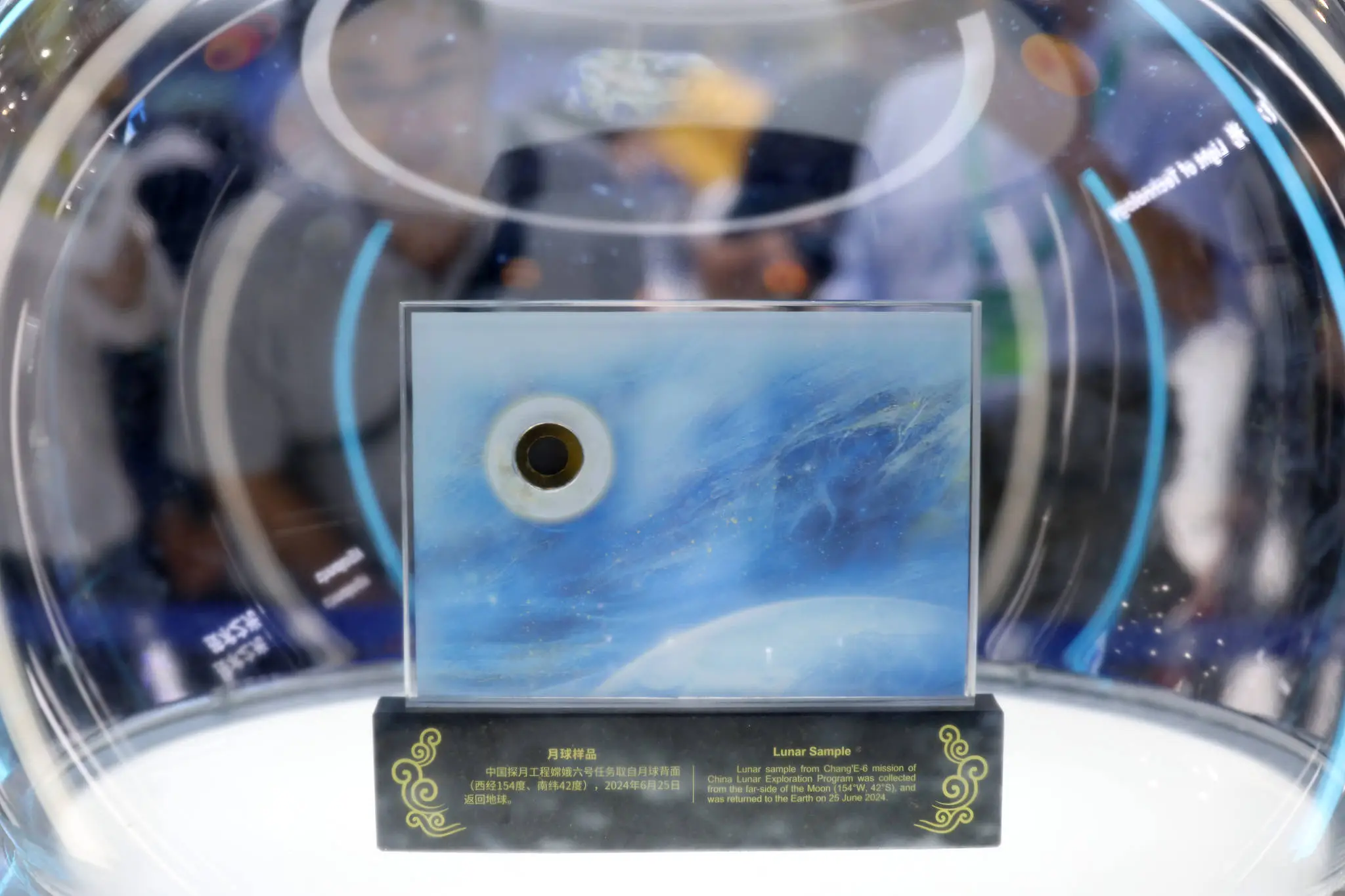

图像意义非凡

嫦娥六号所采集的月球样本之外,其所获取的着陆区域的高清影像亦具有极高的价值。这些影像资料能够协助科研人员深入探究着陆点的地质构造与土壤的来源,仿佛为月壤样本配备了一份详尽的“身份证明”,这对于后续在实验室中对月球样品的研究活动具有极其重要的推动作用。

构建地形数据

在研究阶段,科研团队借助嫦娥六号探测器拍摄的降落相机连续图像、全景相机近距离立体图像等资料,成功建立了高分辨率的着陆区域地形信息库。通过对这一信息库的细致分析,研究人员详细对比了该区域与嫦娥四号、嫦娥五号着陆区域的地质属性。

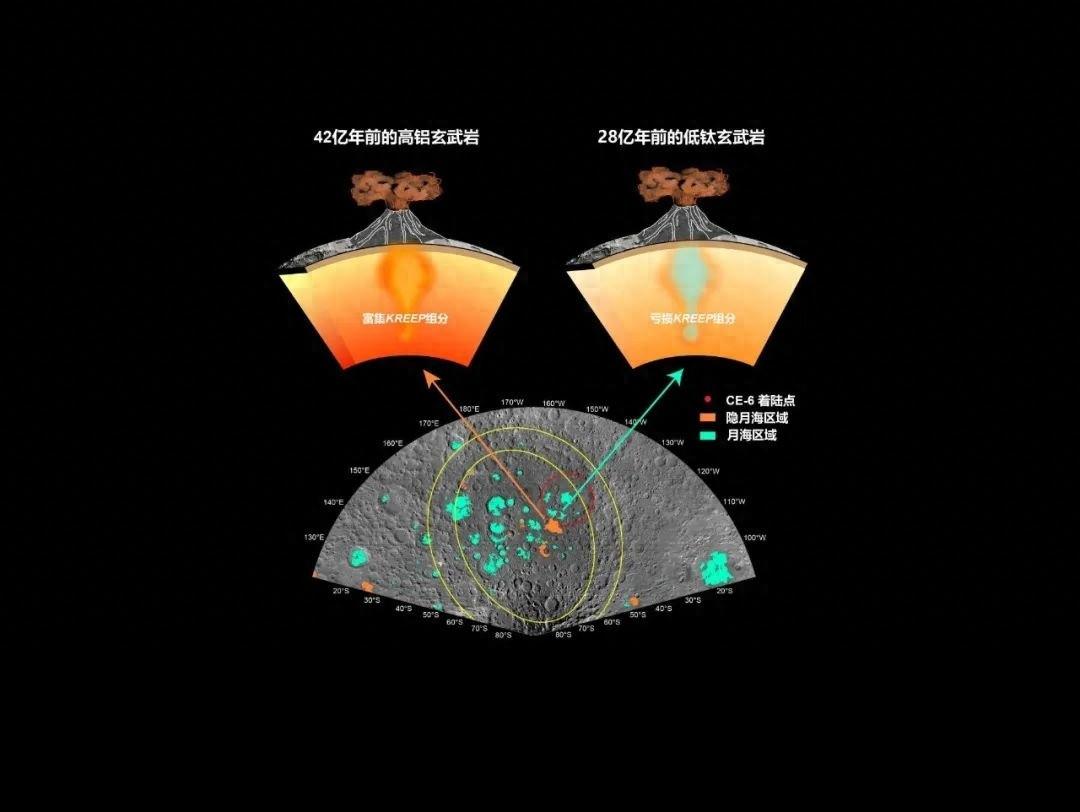

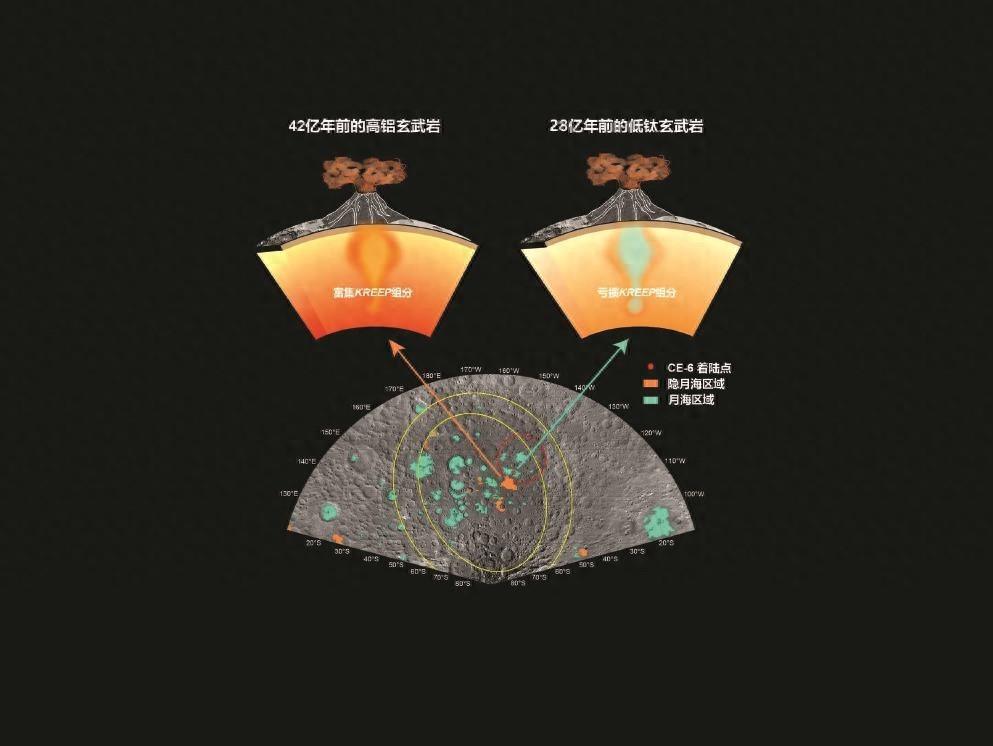

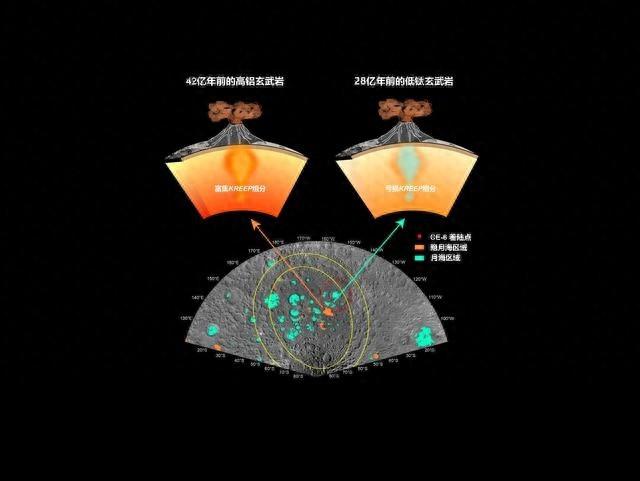

发现土壤来源

值得特别指出的是,研究显示嫦娥六号着陆区域遍布陨石撞击后产生的溅射痕迹,遥感图像中可见多条辐射状的溅射纹路。通过计算分析,该区域的土壤成分呈现“混合型”,其中约35厘米厚的本地玄武岩(占比约为30%-35%)来源于着陆区邻近的C1坑,而5至16厘米厚的其他物质则可能来源于更远方的陨石坑。

该研究为嫦娥六号月球样品的物质起源提供了重要证据,同时为今后月球样品实验室的深入研究与细致分析打下了坚实基础。关于这一发现,人们普遍关注它将如何具体促进我国未来月球探测活动的进展?