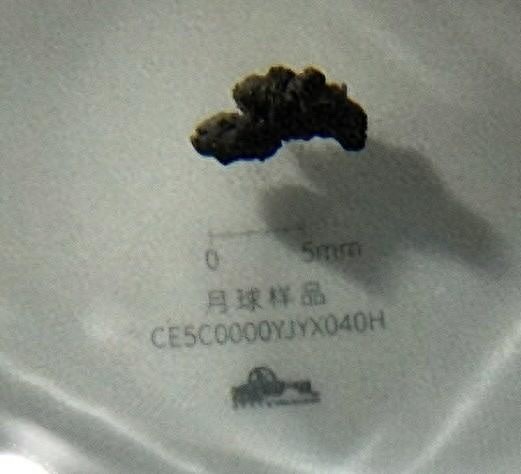

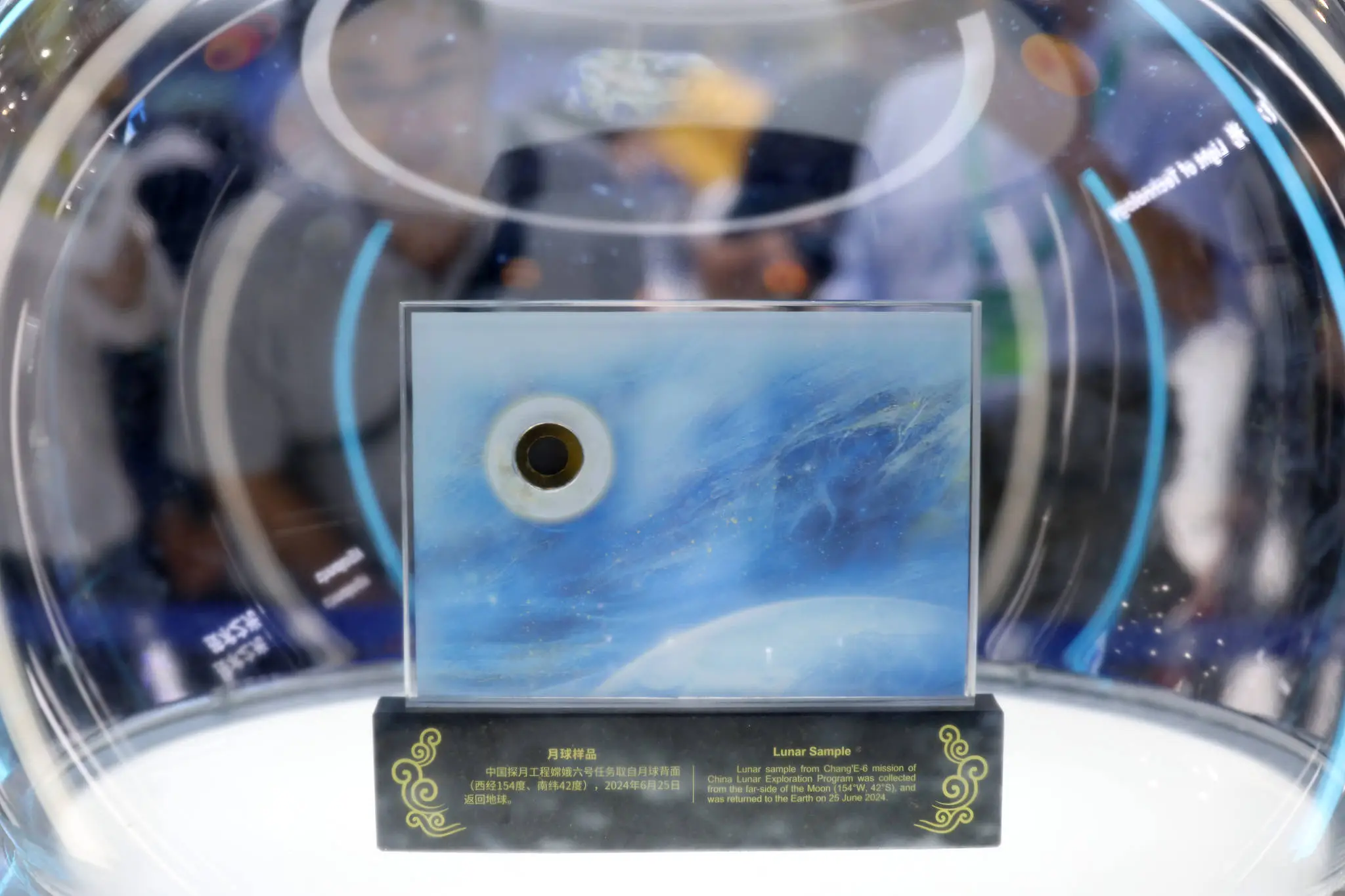

近期,嫦娥六号所采集的月球土壤样本在月球探测领域受到了广泛关注。这些样本源自月球背面,其中蕴藏着月球众多未解之谜。2024年11月13日,中国航展上,国家航天局展区展出这些样本,吸引了众多观众驻足观赏。这一现象充分表明,公众对月球探测成果的热情正在不断升温。

嫦娥六号采样返回

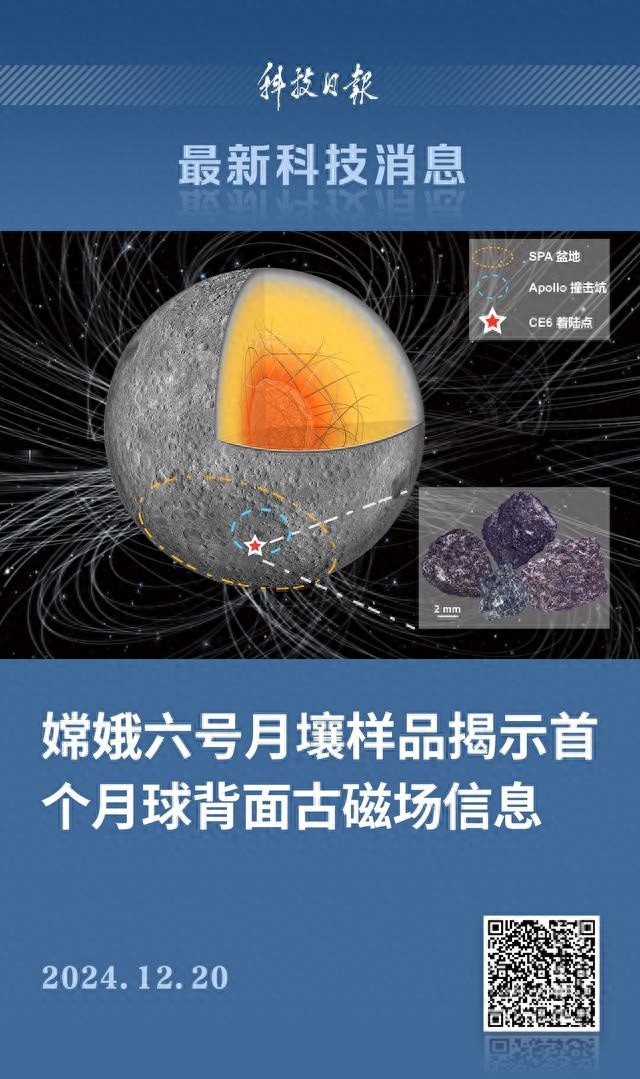

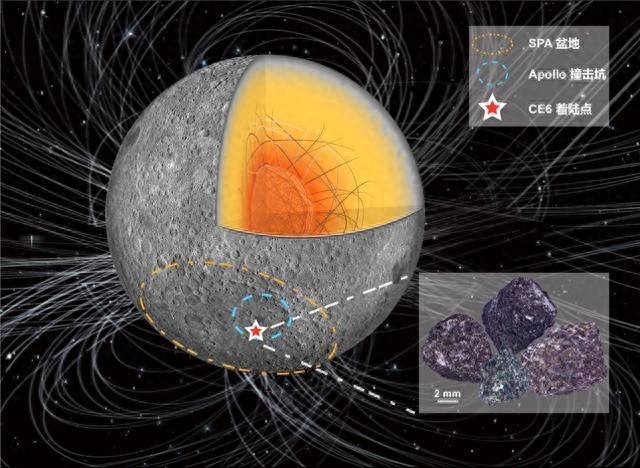

2024年6月25日14时,嫦娥六号月球探测器成功抵达地球。在此次任务中,探测器携带着1935.3克的月球样品。这一成就见证了人类在月球背面采样领域的重大历史性进展。采样地点位于月球背面的南极-艾特肯盆地。艾特肯盆地,作为月球上最大、最深且最古老的盆地,对于月球研究具有举足轻重的地位。嫦娥六号的成功采样,为我们解开了月球之谜提供了宝贵资料。此次探索的每个关键时间节点,以及携带的月壤重量等数据,均成为这次伟大探索的重要见证。

研究成果发表

11月15日,我国科研团队在北京时间宣布了其研究成果,该成果被纳入国际顶尖学术期刊《科学》。这一发表标志着我国在月球研究领域取得了国际领先地位。这一成就不仅令中国科学界感到自豪,同时也成为人类月球探索历程中的一个重要里程碑。通过这一权威发布渠道,研究成果获得了更广泛的关注与认可。

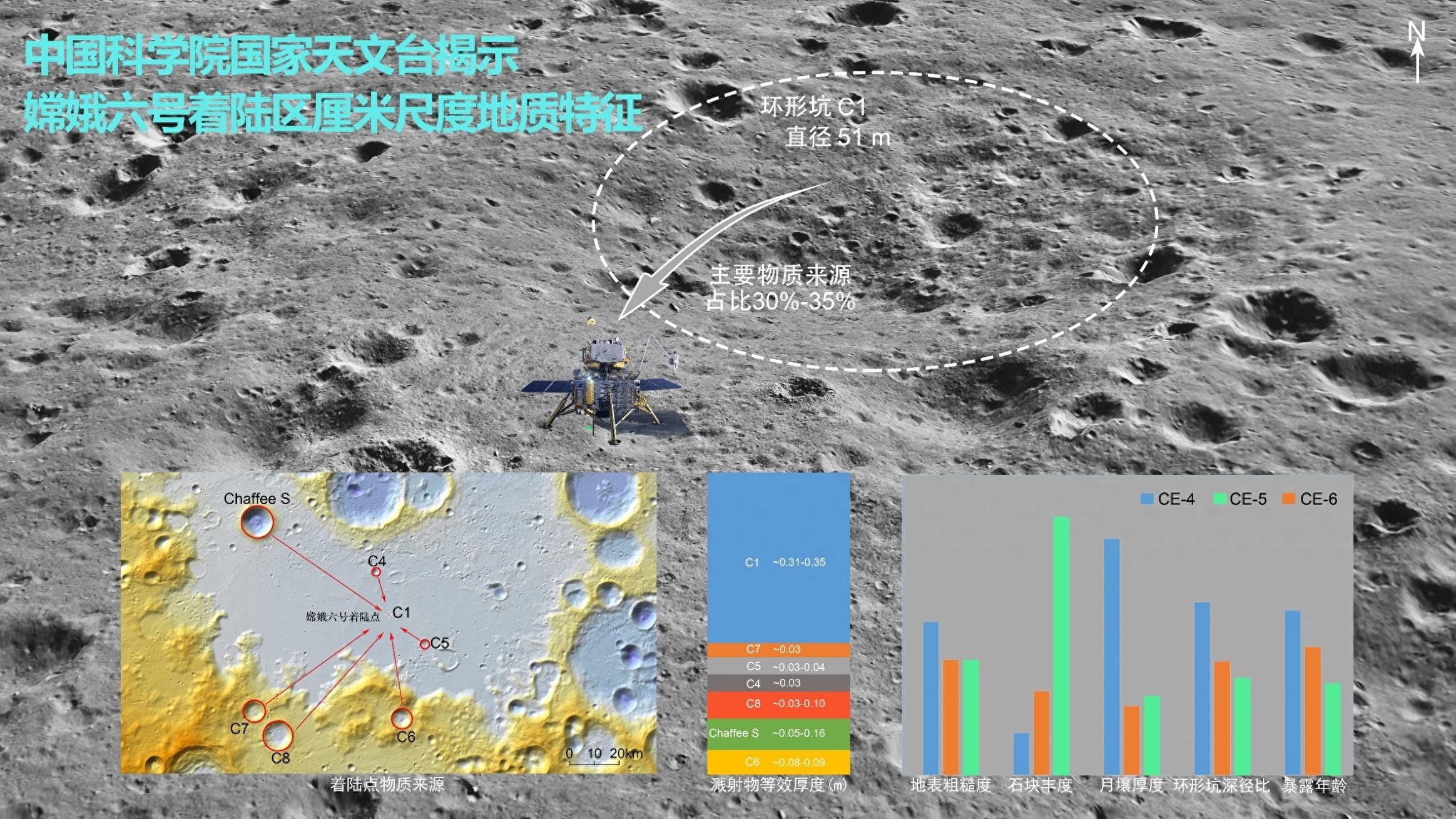

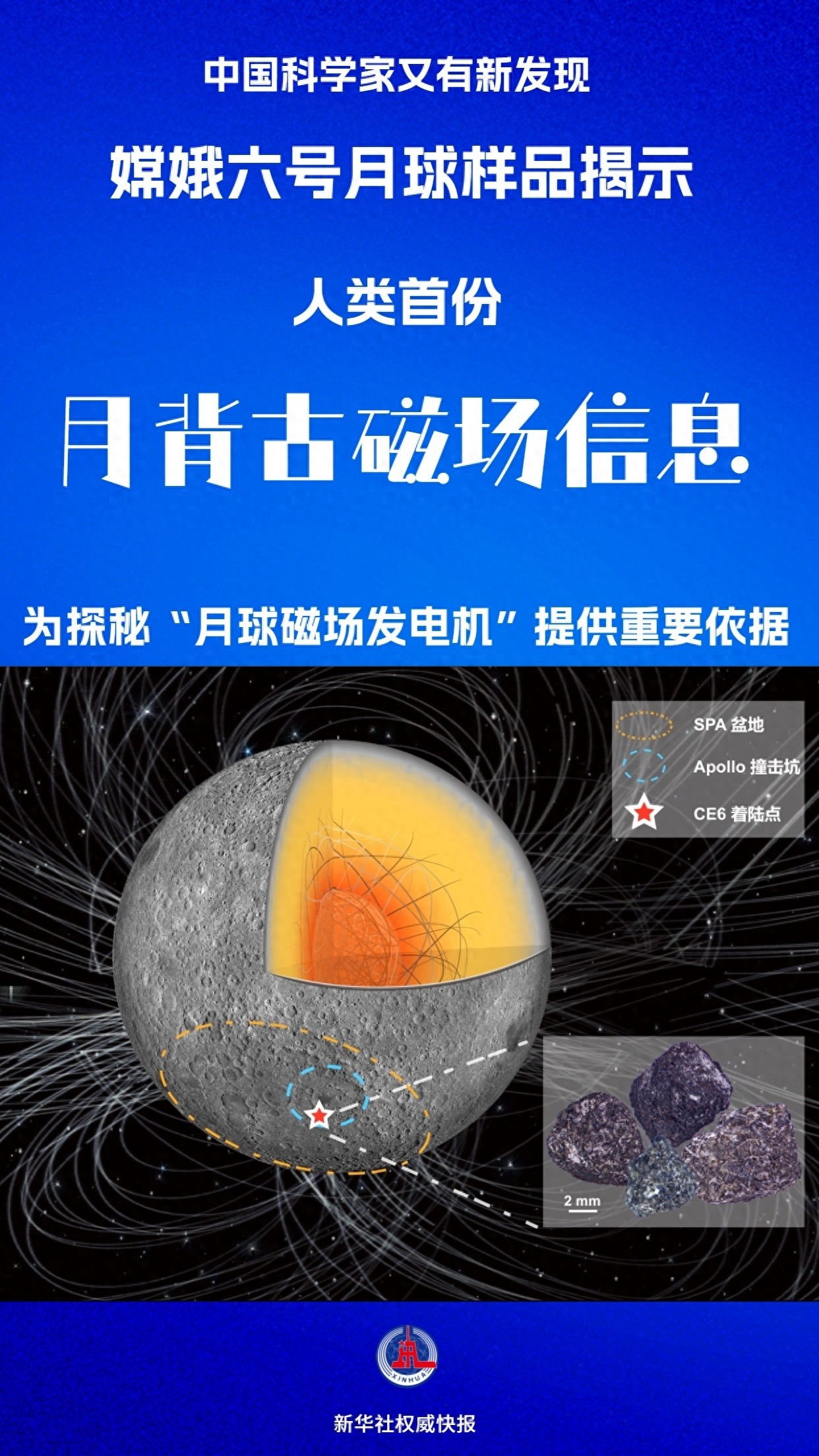

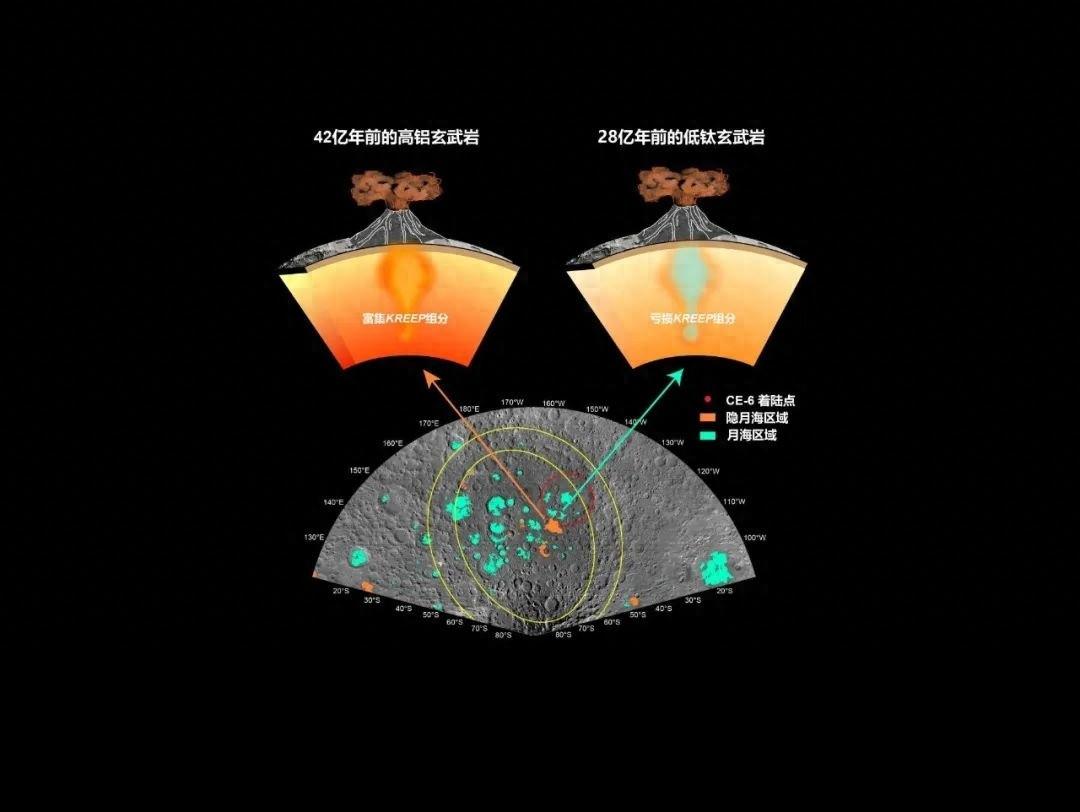

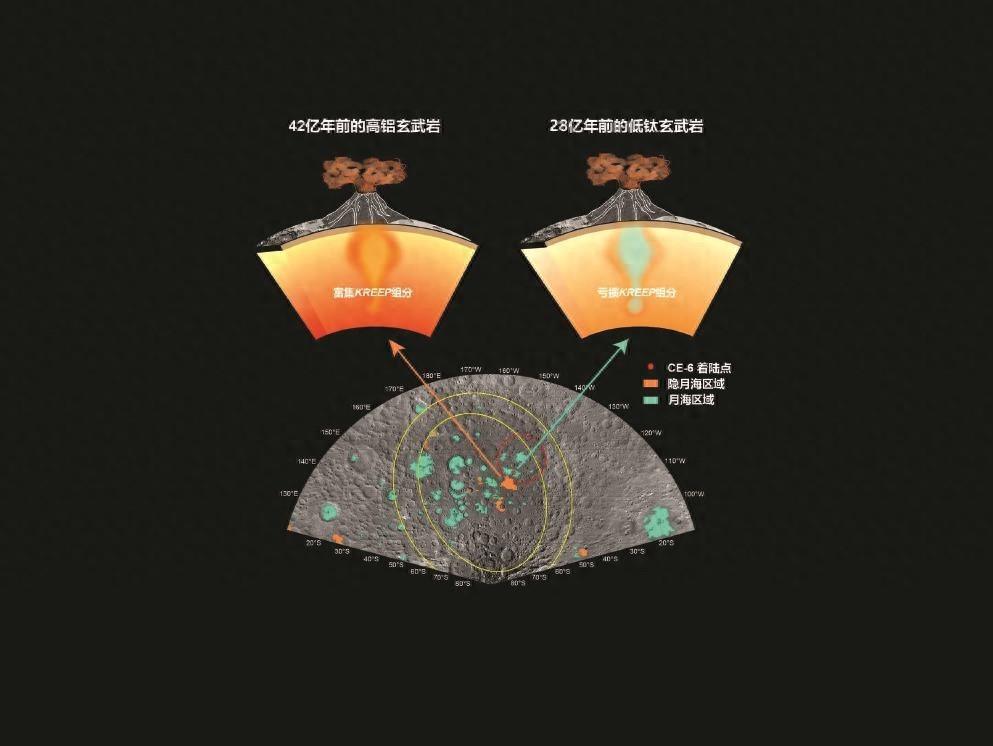

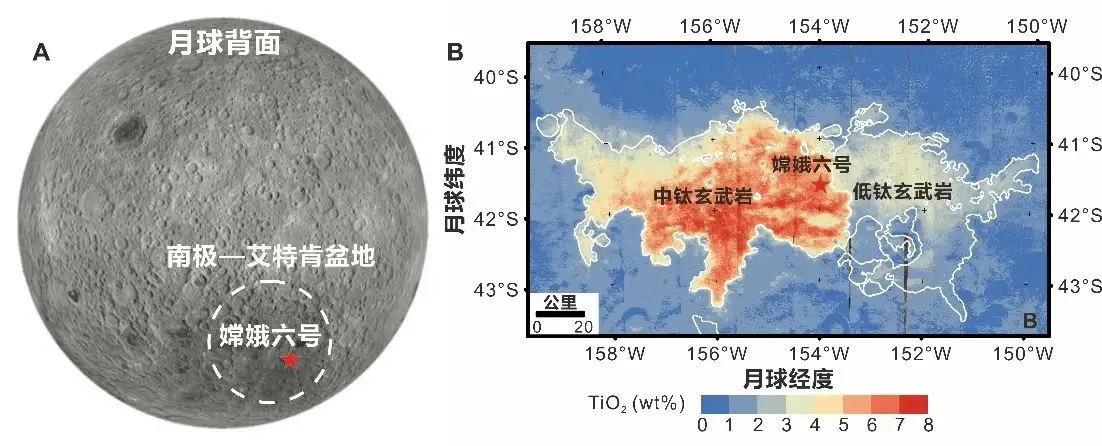

月球二分性谜题

月球二分性在月球研究领域占据着核心地位。月球正反面在多个方面展现出显著的不同。嫦娥六号采集的样本对于破解这一谜团至关重要。研究表明,这些样本主要由低钛月海玄武岩构成,并含有少量超低钛月海玄武岩。与正面样本相比,其比值和值显示出独特的特征。尽管传统观点对月球二分性有所解释,但嫦娥六号样本的研究揭示了新的影响因素,其中月幔源区物质的组成也是关键因素之一。

样品特殊之处

嫦娥六号采集的样本具有多个显著特征。其中,与月球正面样本相比,这些样本的μ值大幅下降,初始Sr同位素比值相对较高,εNd值更是达到了峰值。这些发现表明其源区具有独特性,并暗示该区域不易发生大规模的玄武岩火山活动。因此,在南极-艾特肯盆地内并未发现大规模的月海玄武岩。另外,这一现象也揭示了月球不同区域地质形成机制的显著不同。

撞击历史更新

本研究收集的年龄数据有效补充了32亿至20亿年月球撞击历史研究中样品标定领域的空白。与此同时,更新的定年曲线也取得了重要进展。新曲线揭示,月球在早期阶段经历了频繁的小天体撞击,并于约28.3亿年前进入整体稳定期。这一发现对月球撞击历史的理解进行了部分修正,并使我们能够更精确地掌握月球的演化过程。

月球探索意义

嫦娥六号取得的成就具有重大意义。在科学研究领域,它助力我们逐步揭示月球奥秘,包括地质结构和演化历程等方面。从人类文明发展的角度来看,这标志着人类在宇宙探索道路上迈出了新的重要步伐。随着研究的不断深入,我们有望从月壤样本中获取更多珍贵信息。嫦娥六号的成就对未来月球探索可能带来哪些更深远的影响?我们诚挚邀请广大读者积极参与点赞、转发,并分享您的观点。