我国嫦娥六号任务成功采集了月球背面样本。借助这些样本,我国科研团队已独立取得了两项科研突破。这一成就显著彰显了我国在航天探测与月球科学研究领域的关键进展。嫦娥六号所采集的样本不仅拓展了我国科研人员的研究领域,同时也推动了全球月球研究的深入发展。

嫦娥六号采回月背样品

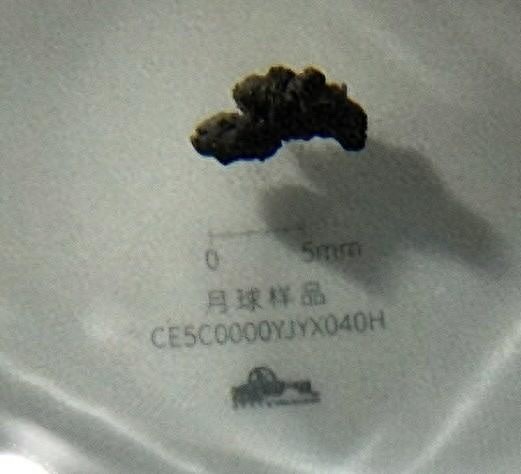

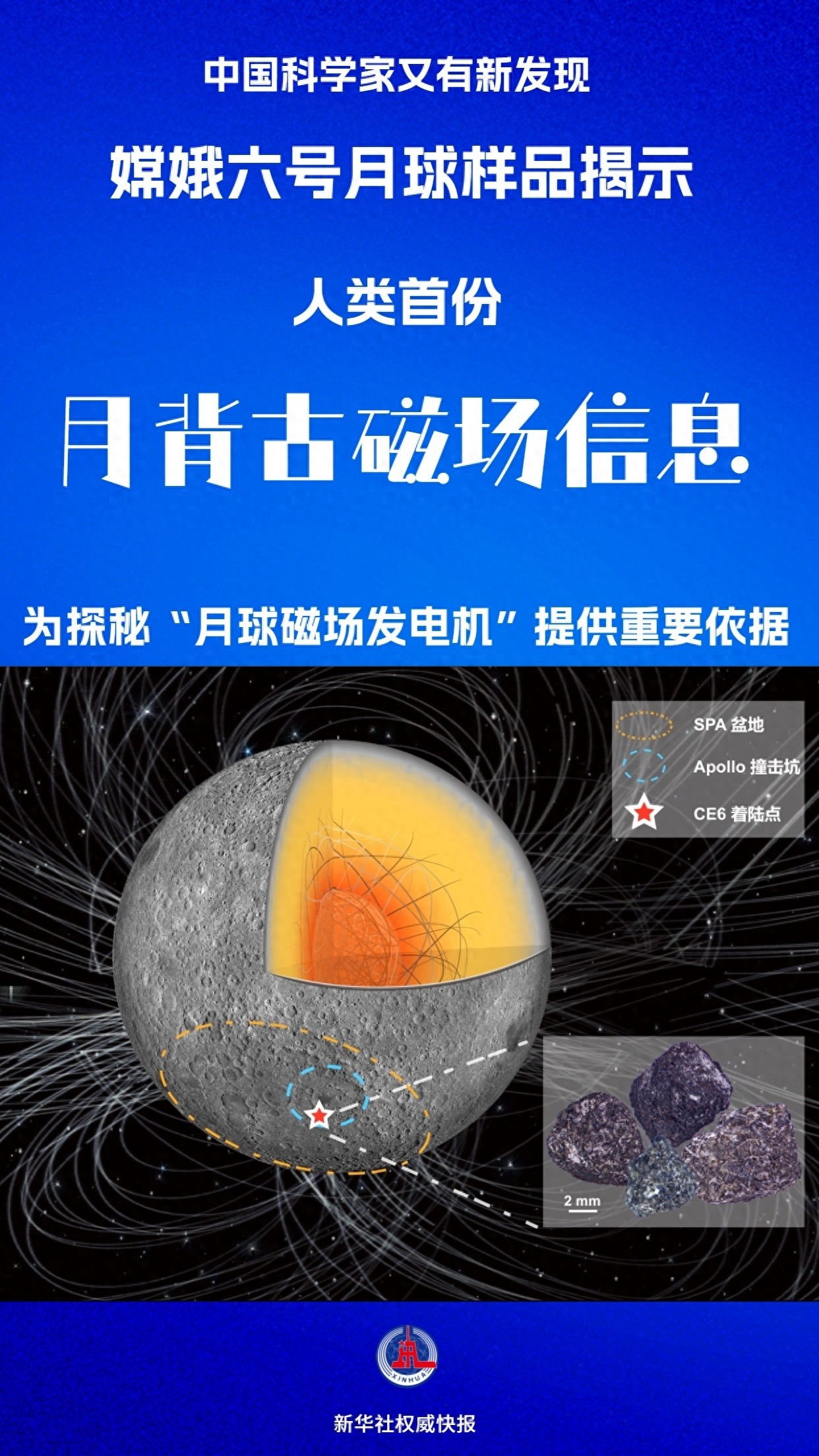

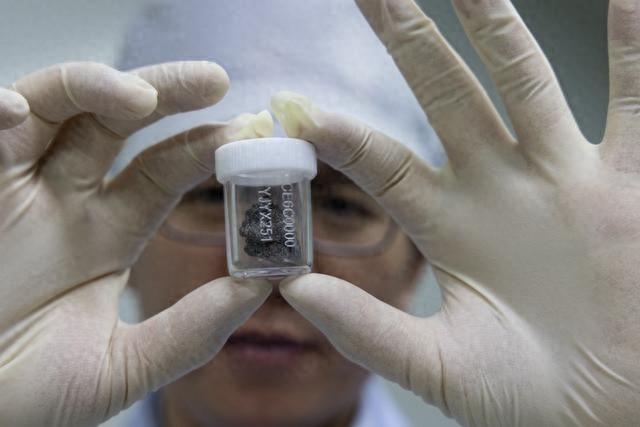

今年六月,嫦娥六号在人类航天史上留下了浓墨重彩的一笔,成功将重量为1935.3克的月球背面样品带回地球。这些样品源自月球南极的艾特肯盆地,该盆地不仅是月球上最大的,也是最深的,并且是月球上最古老的盆地。这一成就对学术界产生了深远影响,为深入探索月球的奥秘提供了极其宝贵的机会,并助力月球研究突破理论框架。这一重要突破充分彰显了我国航天技术的强大实力。在此之前,人类尚未能如此近距离地研究月球背面的物质。

嫦娥六号采样任务遭遇诸多挑战,科研人员需精确采集样本,并保证样本数量充足,同时确保采样设备能够安全返回地球。他们逐一攻克了这些难关。在此过程中,他们所投入的辛勤劳动和不懈努力,值得我们由衷的敬佩。

月球背面研究的独特性

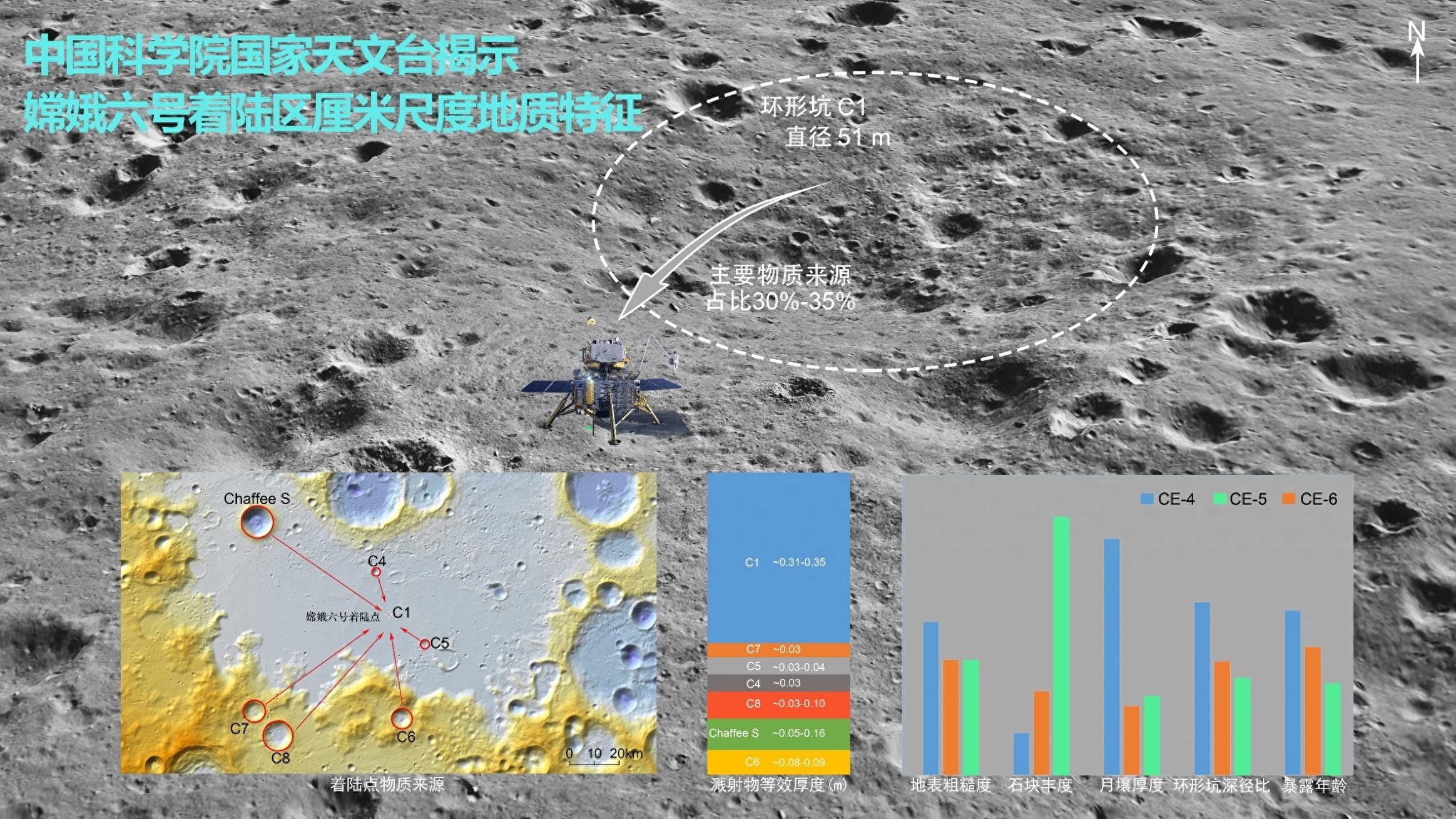

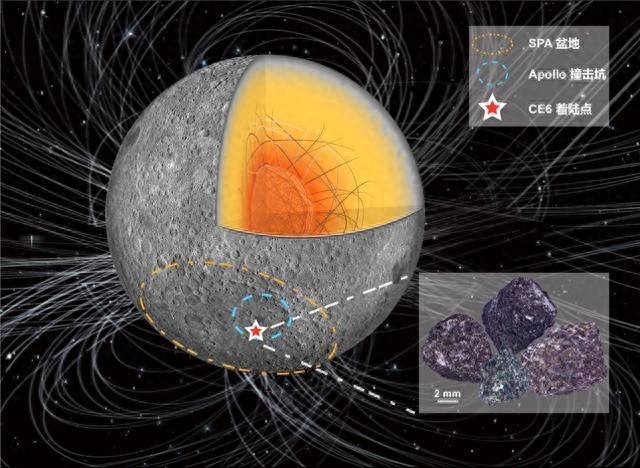

当前,科学界对月球背面的了解主要依靠遥感技术。嫦娥六号带回的月球背面样本,代表了该领域的关键突破。通过对这些样本的分析,我们揭示了月球背面地质状况中诸多未解之谜。本研究旨在精确测定玄武岩岩屑的年龄以及岩浆源区的特性。与之前的遥感探测相比,这种基于实物样本的研究方法提供了更为精确和详实的数据,有望纠正之前的误判和认知偏差。

月球背面研究相比正面研究更为复杂,主要难点在于获取实地样本。然而,近期新样本的抵达为我们提供了机会,使我们能够构建出更加全面和详尽的月球地质演化历史。以阿波罗任务和Luna任务为例,这些任务主要集中于月球正面,对背面研究的影响相对有限。

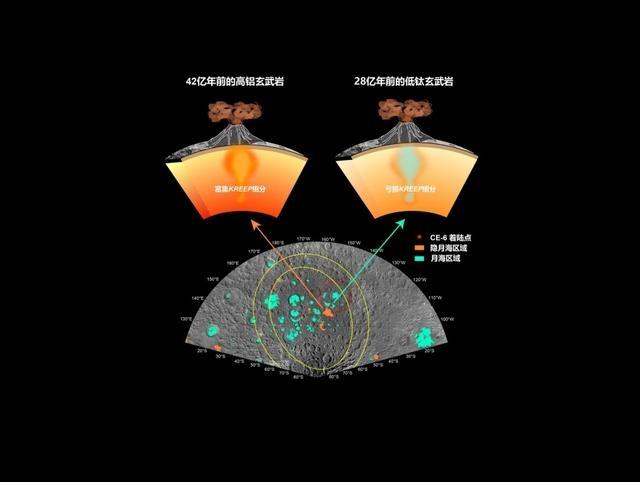

28亿年前月球背面的活动

嫦娥六号着陆点的研究显示,约28亿年前该区域曾发生火山喷发,其喷发岩浆源自亏损克里普物质的地源。进一步的探究还证实,高铝玄武岩岩屑的存在,说明42亿年前该地区已有火山活动,且岩浆源自富集克里普物质的地源。这些发现揭示了月球背面地质活动具有漫长的演化历史,且其演化过程相当复杂。

该发现成功填补了月球玄武岩样本在特定时期的资料空白。在此之前,我们对月球这一时期的动态变化了解不多。这一研究成果为月球背面物质的演化过程和活动模式提供了新的认知视角。同时,它也推动了月球地质历史在时间线上事件分布的更新。

月球正面与背面活动对比

阿波罗任务揭示了月球正面最古老的月海火山活动始于40亿年前。我国科学家经对嫦娥五号带回的月壤样本进行深入分析,证实月球正面在20亿年前曾发生较大规模的岩浆喷发,而在1.2亿年前仍有小规模喷发活动。至于月球背面的火山活动,直到近期其情况才逐渐明朗。

分析结果显示,月球正面与背面在火山活动的特性及物质构成上存在明显不同。这些不同或许有助于揭示月球二分现象的奥秘。月球正反两面的地质活动在时间长度、规模大小等方面表现出的差异,或许揭示了某种内在的联系。对这些差异的深入探究,对于构建和完善月球地质理论体系至关重要。

研究成果的评审意义

《自然》杂志的多位审稿人对研究团队的工作给予了积极评价。该团队对月球背面的玄武岩进行了地质年代的首次研究,并呈现了高质量、高水平的科研数据。这一成果在月球及行星科学领域产生了显著影响。《科学》杂志的审稿人也对嫦娥六号任务中玄武岩岩屑特性的分析表示认可。这些样品是首次从月球背面获取,其独特性值得重视。

我国在月球研究方面取得的成果已得到国际社会的普遍赞誉,这一成果充分体现了我国在该领域已达到国际前沿水平。这不仅是对我国科研团队辛勤劳动的认可,也验证了我国航天技术及月球探测能力的显著提升。这些系列成就见证了我国在月球研究领域影响力的持续增强。

研究成果的深远影响

嫦娥六号样品研究取得的成果揭示了丰富的多维性和深度特征。这些成果显著推动了月球地质历史研究的进展,并在行星科学领域产生了显著影响。它们加深了人类对太阳系内天体地质构造和物质演化的认识。我国科学家在此次研究中取得的成果,为我国月球探测工程和全球月球研究项目提供了新的研究方向,具有重要的里程碑意义。

持续深化分析研究工作,有望使我们关于月球全貌的理解达到新的高度。在此,我们诚挚地邀请各位在评论区发表您的观点。同时,我们也期待着大家为这一鼓舞人心的科学进展点赞,并积极传播这一喜讯。