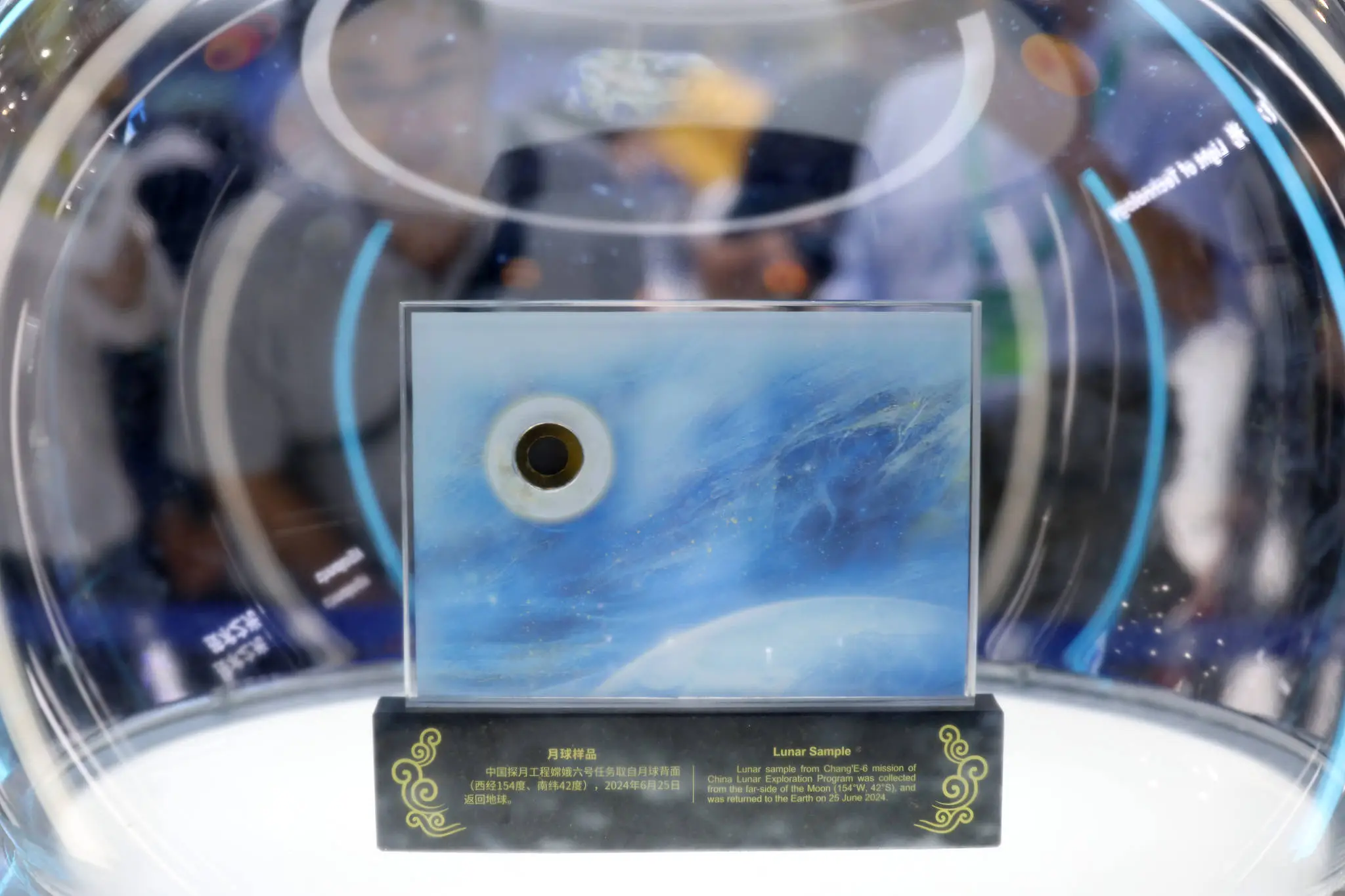

11月15日,我国科研团队基于嫦娥六号采集的月背样本,宣布了两项关键科研发现,这两项成果分别被国际权威学术期刊《自然》和《科学》收录。这一消息无疑令人振奋。这不仅是对我国航天科学领域的一次重大荣誉,同时也意味着人类在揭开月球神秘面纱的征途上,实现了新的突破性进展。

研究填补记录空白

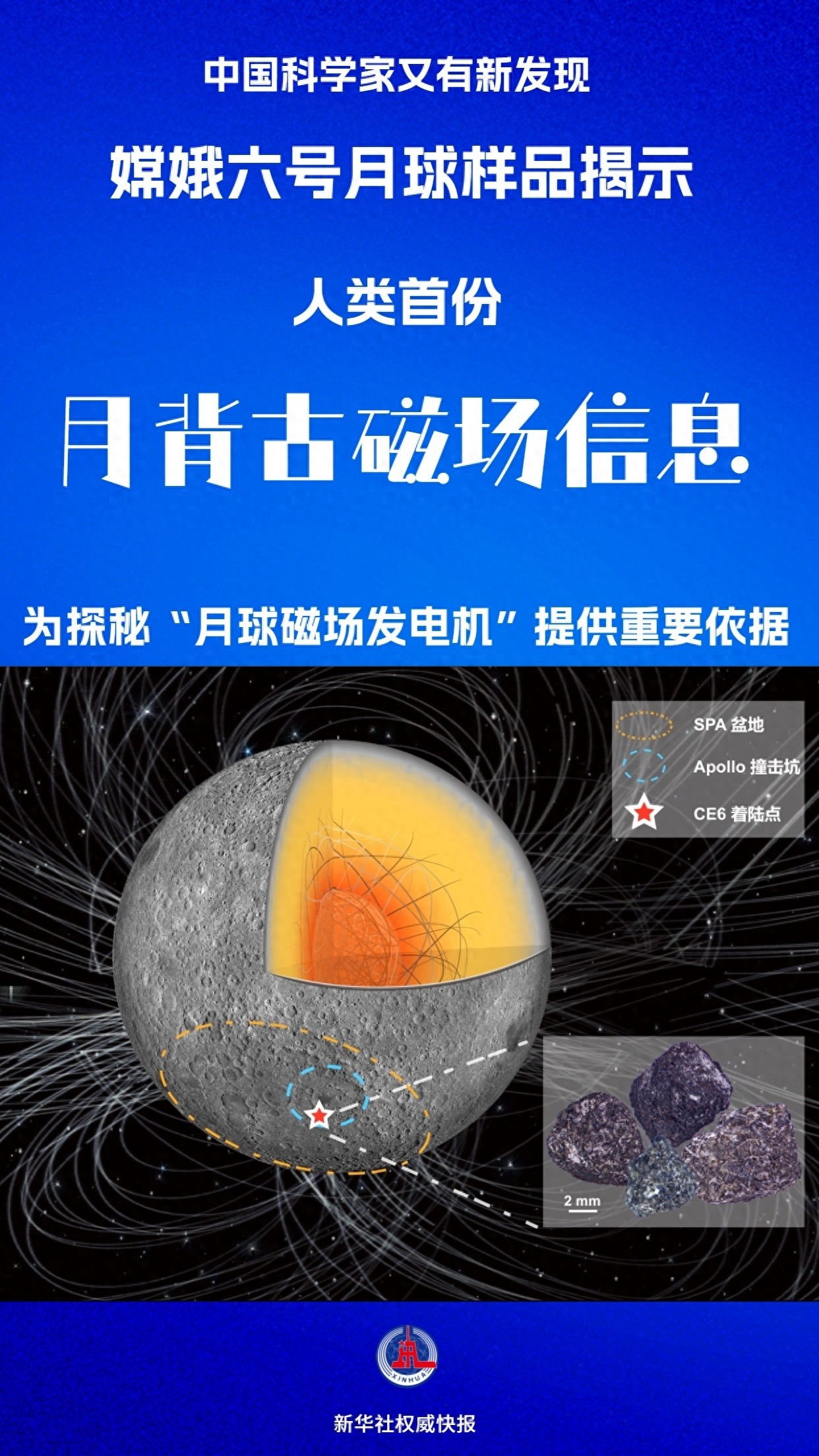

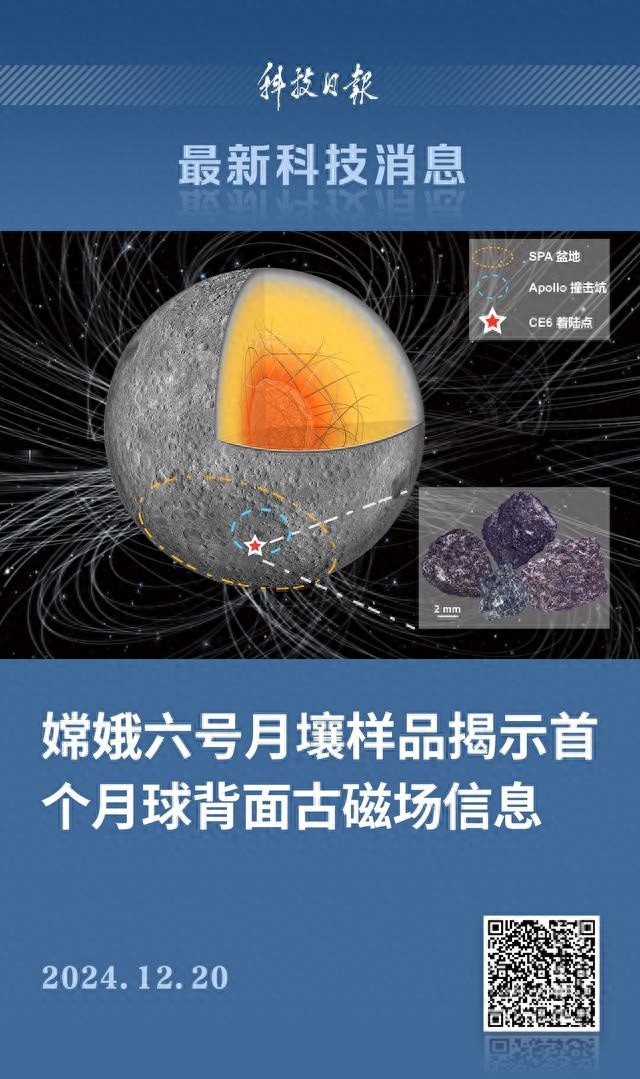

嫦娥六号采集的样本研究首次揭示,约28亿年前月球背面仍活跃着岩浆活动。此前,关于该时期月球玄武岩样本的记录完全缺失。借助嫦娥六号带回的样本,科学家们为深入理解月球演化历程提供了关键的科学依据。这一发现促使科学界对月球的形成与发展进行更深入的探讨,进一步揭开月球的神秘面纱,有助于科学家们更全面地构建月球演化模型。

中国研究成果一经国际发布,便迅速吸引了众多国家航天及关联领域科学家们的广泛关注。这一成果预计将推动全球范围内月球研究领域的进一步合作进程。

自然杂志研究发现

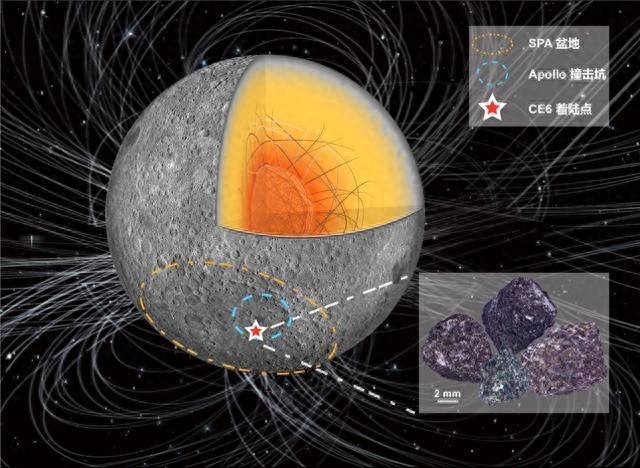

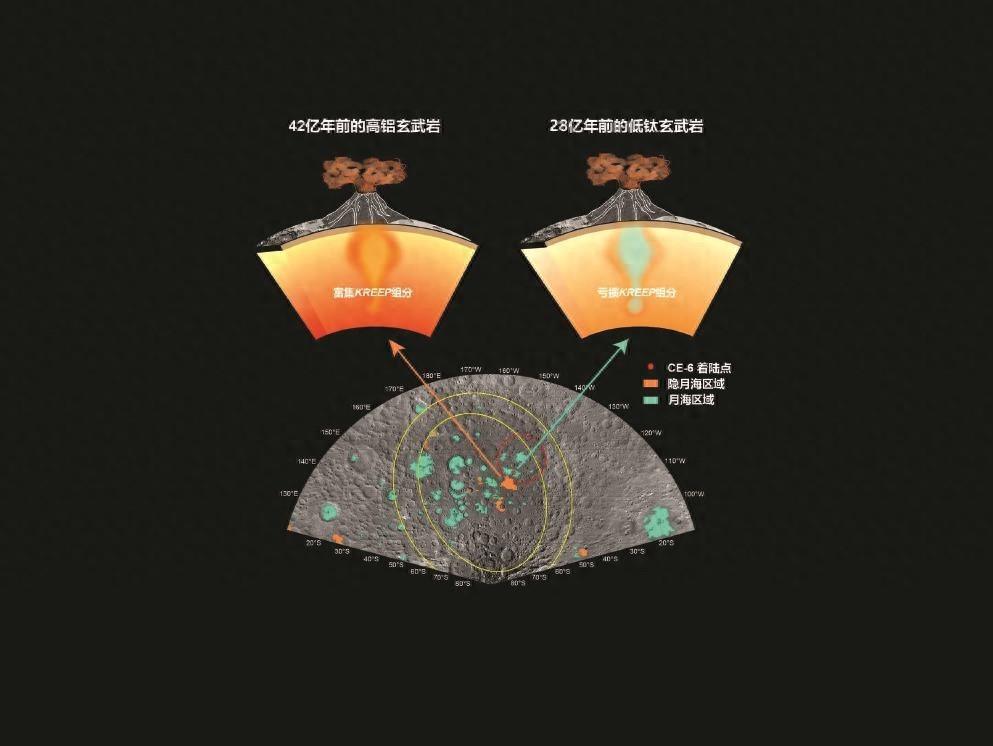

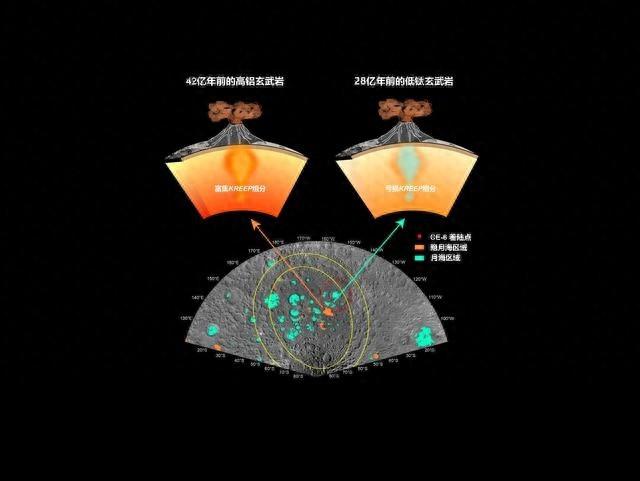

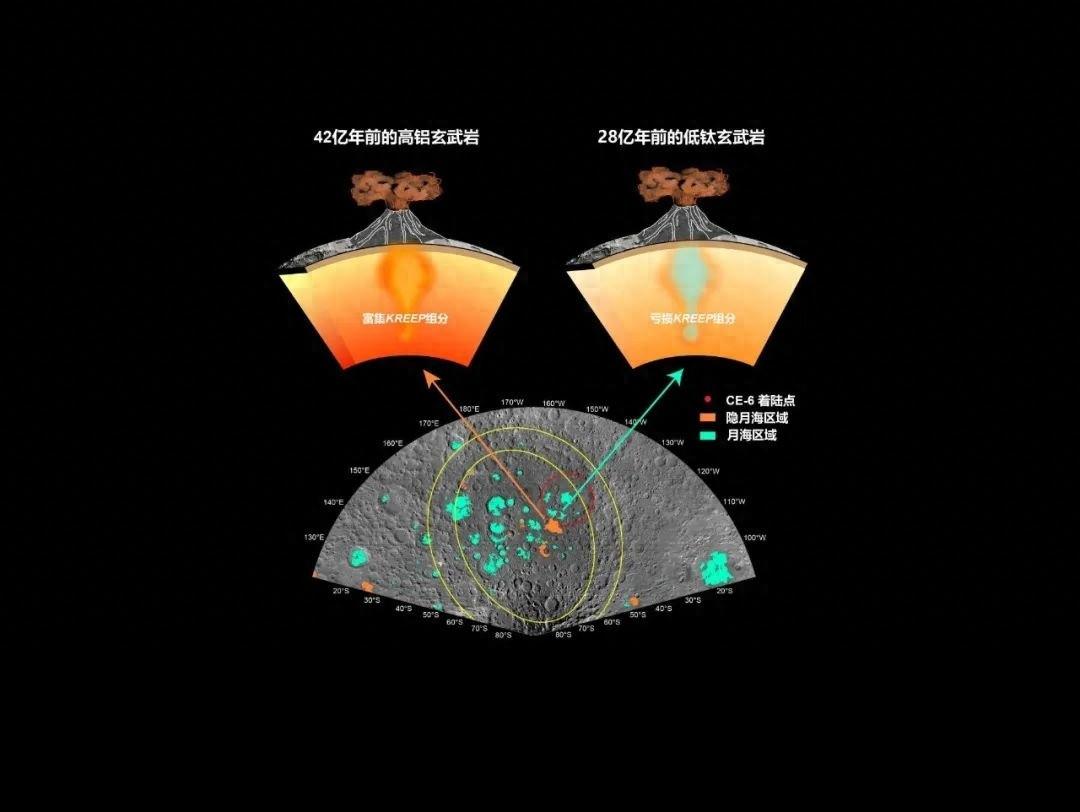

《自然》杂志近期发表的研究揭示,研究团队在5克月球土壤样本中成功筛选出108颗直径超过300微米的玄武岩碎片。对这些碎片进行年代学分析后,发现嫦娥六号着陆点在28亿年前曾遭遇火山喷发。研究还表明,火山岩浆源自亏损克里普物质,这种物质富含钾、稀土和磷等元素。值得一提的是,其中一颗高铝成分的玄武岩碎片揭示了42亿年前,同样源自富集克里普物质源的火山活动。这一精确的研究成果表明,月球背面的火山活动至少持续了14亿年。

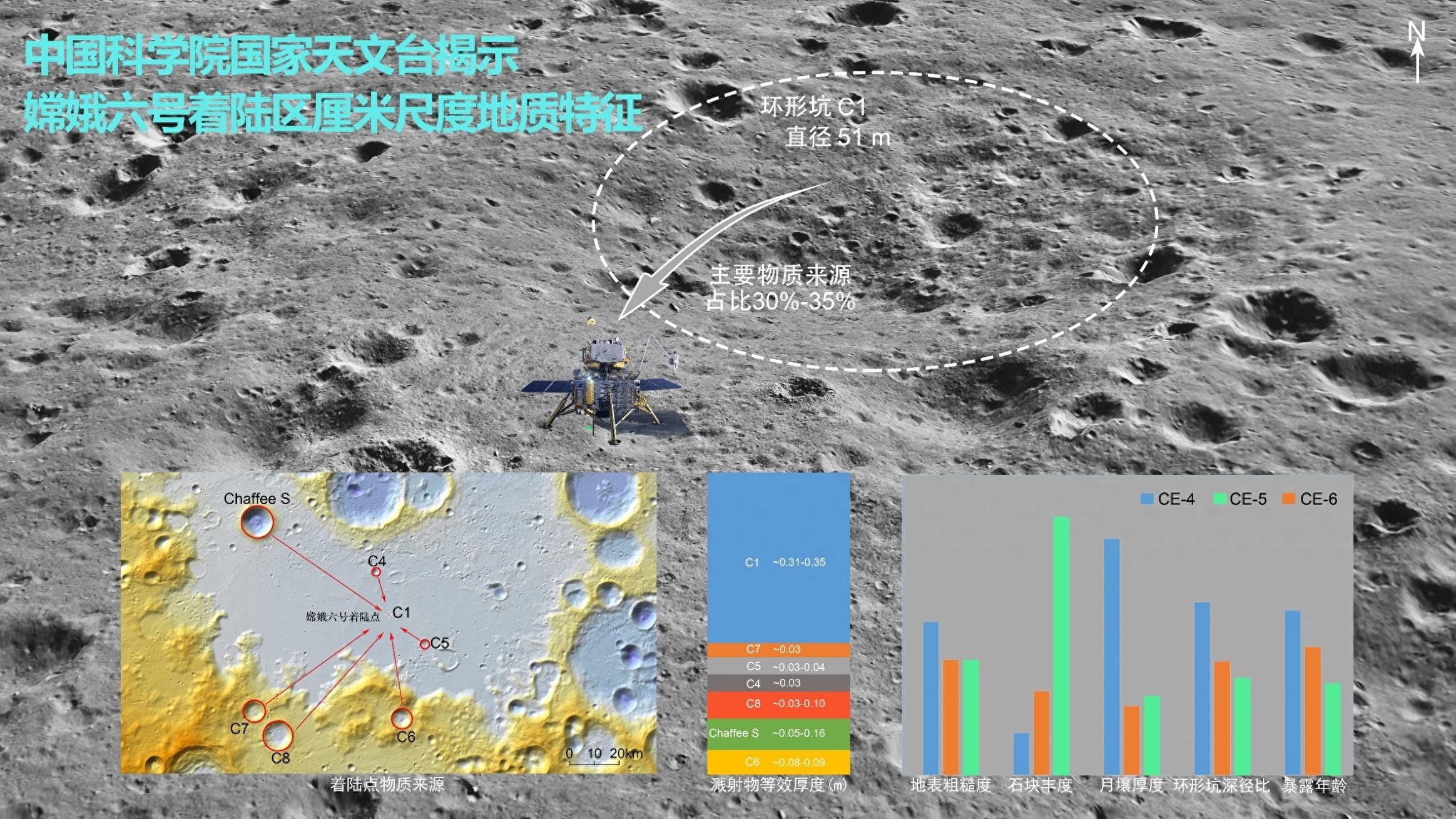

研究表明,月球月幔源区曾从克里普物质富集过渡至亏损状态。此外,同位素测年结果与撞击坑统计测年数据高度一致,显示出月球正面和背面遭受陨石撞击的概率相近。这些新发现为深入解析月球地质演变和演化历程提供了重要证据。

科学杂志研究成果

《科学》杂志近期发表的研究成果揭示了新的地质发现。研究团队对玄武岩碎片中的微量元素锆石、斜长石以及后续填充物进行了同位素分析。经过严谨的检测,确认了嫦娥六号携带的低钛玄武岩形成于大约28.3亿年前的火山喷发事件。同时,研究进一步揭示了该玄武岩的起源,它来自一个富含亏损不相容元素的月球幔源区。

月幔的特殊性质使其难以发生大规模的熔融以及玄武岩火山活动。这一特性正是南极-艾特肯盆地内没有大规模月海玄武岩存在的原因。这一发现清晰地表明,月海玄武岩的分布不仅受到月壳厚度的制约,月幔源区的物质组成同样对分布起着至关重要的控制作用。

对月球探索的新方向

嫦娥六号携带的月球背面样品研究成果,为月球未来探测提供了新的方向。这些成果增强了人们对月球内部地质结构变化的认识,并突出了月幔源区物质成分与月海玄武岩之间关系的核心地位。展望未来,月球探测任务可能会更加倾向于收集不同区域、不同深度的样本,并推进更广泛、更深入的科学研究。

全球航天团队可能会根据这一发现调整其探测计划,重点在于对月球地质演化进行深入研究。此外,在数据交流与共享方面,各方的合作有望得到加强,从而共同推动这一宏伟探索项目向前发展。

我国航天研究的意义

嫦娥六号对月球背面样本的研究成果荣登国际顶尖学术期刊,这一成就充分体现了我国航天科学研究领域的卓越成就,彰显了我国在该领域的世界领先地位。这一突破得益于我国航天事业的长期稳定发展以及持续的财政支持。该成果不仅彰显了我国在科技领域的强大实力,同时也在国际航天竞争格局中为我国赢得了更加有利的地位。

该成果的取得将激励众多国内青年投身于航天事业。这一趋势将导致更多资源向航天科学研究和教育领域倾斜,进而形成正向循环。这样的发展将有力推动我国航天事业不断迈向新的高峰。

对全球科学合作的影响

两项成果在国际顶级期刊的发表,无疑引起了全球科学界的广泛关注。这些研究成果为科学家们提供了新的研究方向,他们可以据此探索未知领域,或对现有理论进行验证。这一举措有望推动更多国际合作项目的诞生,增进各国研究者之间的交流与合作,实现资源共享。

或许将启动一项联合探测项目,旨在共同研究月球深层样本的全面采集方法及其分析途径。嫦娥六号所取得的科研成果,您认为这些成就会否推动我国在航天探索方面与其他国家展开更多样化的国际合作?