江门市广播电视台对非遗文化传承这一热点话题进行了周密策划,成功推出了《非遗影像志》系列产品和节目。这一创新举措为非遗的保护和推广注入了新的生机。在江门市非遗传承工作中,该活动扮演着至关重要的角色,并且在文化发展领域,它也成为了一道引人注目的风景。

项目启动及规划

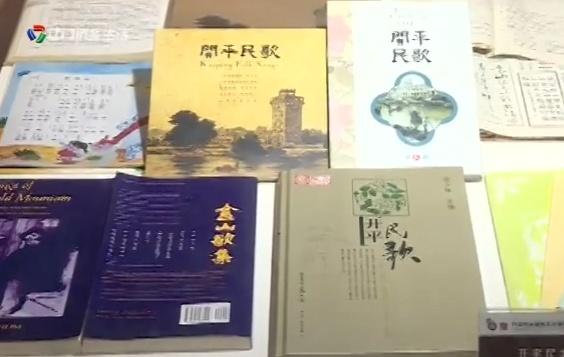

江门市广播电视台在去年年底启动了江门市省级及以上非物质文化遗产名录影像志项目。该项目的目标是,在未来两年内,对34个省级及以上非遗代表性项目进行全面采集、保存与推广。这些项目涉及历史渊源等多个领域。截至目前,江门市共拥有289个各级非遗代表性项目,然而,尚未建立起任何一个全面系统的影像记录项目。

江门市广播电视台精心策划并实施了一系列工作,对非物质文化遗产项目进行了全面且细致的搜集与制作。这些项目通过图文、声像等多种形式展现,生动地揭示了非遗的深厚魅力。此外,该台致力于构建江门的“非遗影像库”,运用数字化技术对资料进行存档,并积极推广其走向国际。这些举措旨在推动非遗的繁荣与传承,并弘扬中华传统文化以及五邑侨乡文化。

项目内容呈现

《非遗影像志》节目内容多样,涵盖电视专题节目等多种类型,每两周推出一集新内容。该节目于每周日20:10在侨乡生活频道首播,次日晚21:54在综合频道进行重播。除此之外,节目还包括广播专题和短视频。短视频的播出安排尤为巧妙,将于每周日晚19:19在侨乡生活频道的《侨乡小视界》栏目中呈现。

多种媒体形式实现了相互融合,充分揭示了非物质文化遗产的深厚价值。江门市广播电视台借助其视频号、微信号和两个广播频道,同步发布了与节目内容相契合的作品。这种跨媒体合作模式确保了,不论是偏好观看视频的观众,抑或是习惯收听广播的听众,均有机会接触到《非遗影像志》的相关信息。

专家的肯定

江门市非物质文化遗产保护工作专家委员会副主任委员宋旭民对其工作给予了高度评价。他强调,《非遗影像志》这部文献资料全面、客观、直观地呈现了江门市省级及以上非遗项目的独特魅力。此举对于市民深入理解这些项目具有显著意义。以往,市民可能仅限于听说,缺乏实际体验,但如今,他们能够通过多种媒体平台,对项目进行深入了解。

《非遗影像志》项目备受瞩目,主要因其有效唤起了公众对非物质文化遗产的热爱。在当前社会,众多传统文化正遭遇着传承的困境。若公众对此缺乏兴趣,非遗的传承工作将难以推进。该项目通过多样化的手段吸引了市民的关注,使得非遗文化变得易于接触和熟悉,从而推动了非遗的传承与进步。

非遗现状背景

江门这座城市,在非物质文化遗产领域拥有悠久的历史积淀。截至2023年底,江门拥有289项不同级别的非遗代表性项目,其中8项为国家级,26项为省级。尽管如此,面对这丰厚的文化遗产,非遗的传承与保护却面临着诸多挑战。尽管江门拥有丰富的历史文化底蕴,但缺乏系统化的影像记录和传播方式,这使许多文化遗产面临着被遗忘的威胁。

非遗文化是城市记忆的重要载体,蕴含着深厚的历史信息。众多传统手工艺,如众多实例所示,汇聚了古人的智慧与精湛技艺。若这些技艺不能得到有效传承,城市文化传承将遭受严重损失。《非遗影像志》的问世恰逢其时,旨在弥补影像保存与非遗文化传播领域的不足。

多形式推广结合

在推广非物质文化遗产的过程中,必须实施多样化的策略。宋旭民指出,传统媒体与新媒体需携手合作。例如,借助新媒体短视频平台,以简明扼要且形象的方式呈现非遗元素,能有效吸引公众关注。此外,传统媒体凭借其权威性,在特定时间段播出专题节目,有助于观众对非物质文化遗产形成更深入的了解。

非遗传承人的现场演示对于文化传承极为关键。通过技艺的现场呈现,民众能够直接体验到非遗文化的独特魅力。此外,结合《非遗影像志》的丰富内容进行宣传推广,这种多元化的推广手段,有效加深了公众对非遗文化的深刻印象。

市民参与互动

《非遗影像志》展播活动现已启动,市民们有机会深入感受并传承非遗文化的核心。您是否在各大平台上注意到了相关的节目和内容?我们诚挚地邀请公众关注播出时间,积极收听收看。观众们可以通过分享自己的观后感、点赞等方式,支持这些非遗传承项目。这一举措不仅丰富了市民的文化生活,也为家乡非遗文化的传承增添了力量。此类活动极具参与价值,我们热切期待大家的积极参与,并希望更多人认识到非遗传承与每个人的密切关系。