近期,在浙江金华,一名独居女性向警方举报,称其租住的房屋遭到一名男子通过窗户的偷窥。这一事件迅速吸引了社会各界的广泛关注。但随后,该事件被证实为女子与其男友共同捏造的虚假信息。这一情节的突然反转,不仅令人震惊,也再次凸显了网络信息真实性评估的紧迫性。

独居女称被偷窥

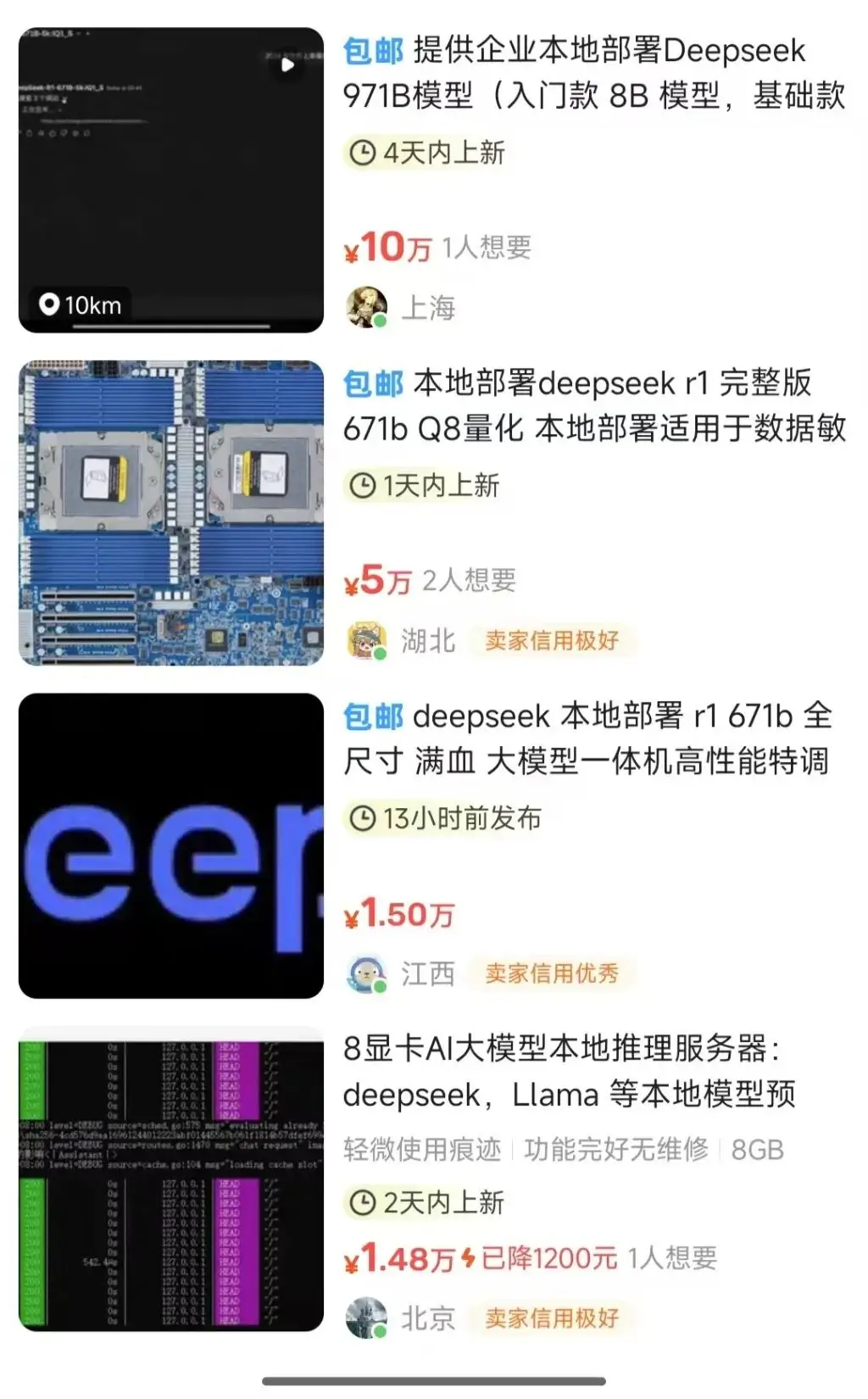

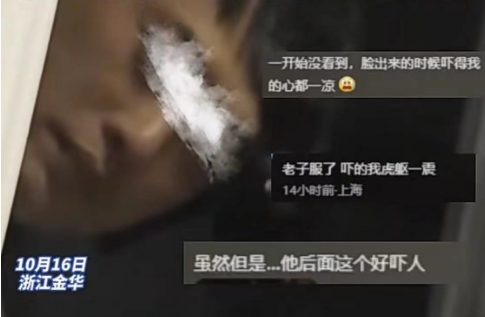

10月16日,浙江金华市发生一事件。一名独居女性在租住的四层楼房屋内休息时,意外发现窗外有人偷窥。该房屋外有公共阳台。她当时正躺在床上用手机,察觉到异常后,偷窥者迅速逃离。事后,该女性向房东报告了情况。房东同意为她更换房间,并已报警处理。此类事件常引发公众广泛关注,特别是独居者,此类消息往往让他们感到恐慌。

中所述事件大体上与公众对不安全状况的认知相吻合。周边存在易于入侵的公共阳台等区域,女子在遭遇危险时的反应与独居者常见的应对模式相符。这些因素共同作用,导致该视频在公众中引发了普遍的共鸣。

视频引发热议

视频发布后迅速在网络上传播,激起了众多网友的恐慌情绪。这种侵犯隐私的行为触及了公众对于隐私保护和女性安全的敏感区域。在日常生活中,女性独自居住或隐私受到侵犯的情况时有发生。当公众看到这类视频时,常会不自觉地担忧自己或亲友可能遭遇不幸。尤其在信息传播速度极快的网络时代,许多人未经深思熟虑便盲目转发视频。

网络平台上汇聚了众多用户,信息的传播速度极为迅猛,宛如滚雪球一般迅速扩散。在视频网站与社交平台上,关于这位独居女子遭遇的恐怖事件引发了广泛的热议。此事件甚至可能激发公众对出租房安全性的普遍疑虑,促使众多租房者重新评估自己居住环境的安危。

事件出现反转

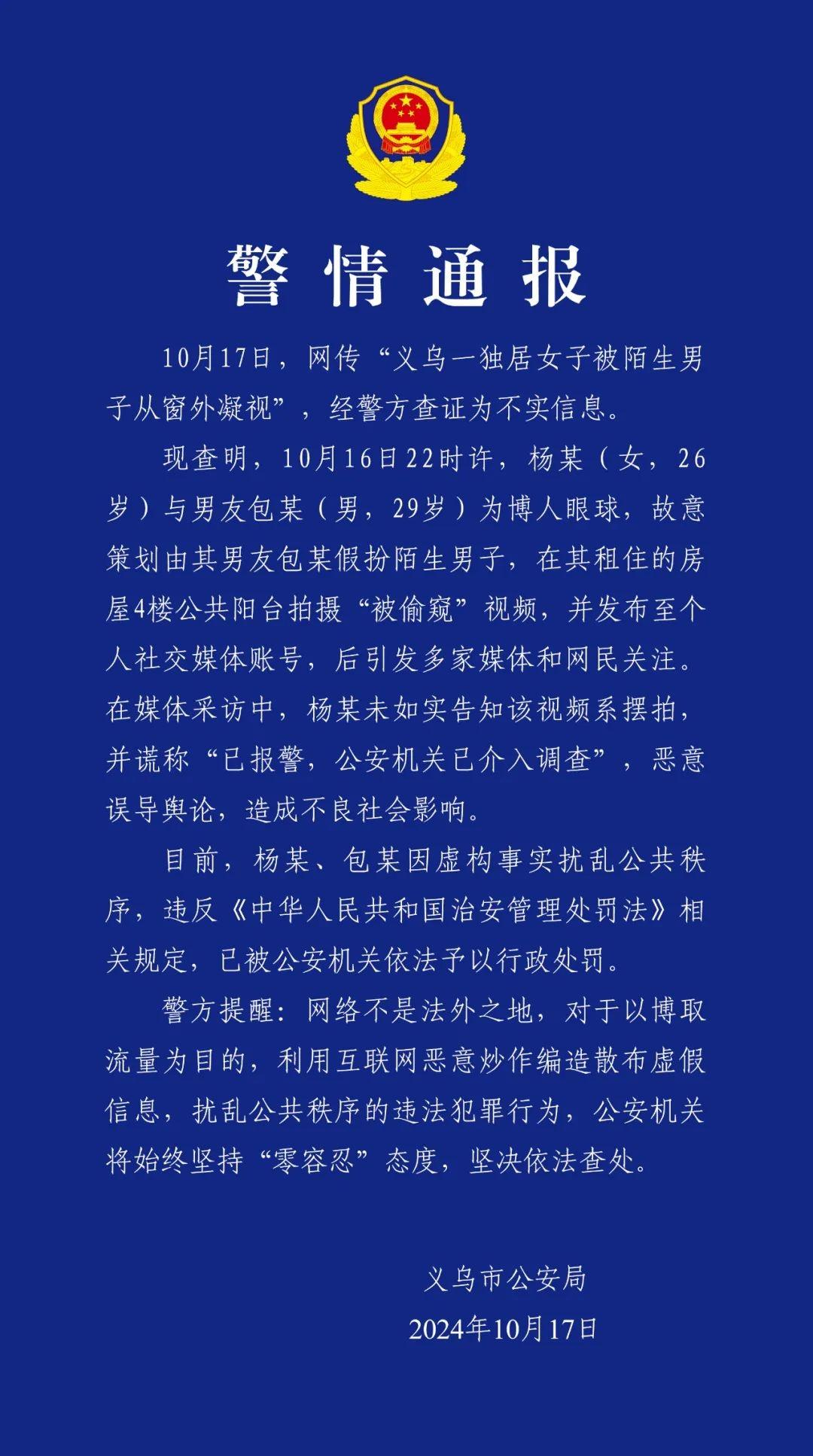

10月17日,一则消息对事件发展产生了显著影响。义乌市公安局发布警情通报,正式宣布该事件为虚假信息,并揭露了其背后的真相:女子杨某及其男友包某恶意编造。为了吸引公众注意,他们精心策划,由包某扮演陌生男子进行拍摄。在租住房屋的四楼公共阳台上,他们录制了所谓的“偷窥”视频,并迅速将其发布到社交媒体上,引起了广泛关注。

此类事件因追求关注而编造了虚假信息,其真相反转令人意外。最初,公众普遍对女子表示同情,并对类似行为可能蔓延表示忧虑。然而,视频很快被揭露为一场完全的骗局。这一揭露使得公众先前的不安与恐慌显得荒谬可笑,显然是对公众情感的误导。

杨某女子的谎言

在接受媒体采访时,杨某的言论存在多处失实。她未如实告知视频系人为摆拍,反而编造了已报警的谎言,并声称公安机关已介入调查。这些虚假信息显然是故意误导公众舆论。正是由于公众对女子声称已报警等信息的信任,对事件的真相产生了更深的质疑。此外,她在描述事件时,故意将场景描绘得异常恐怖逼真,进一步加深了公众的信任感。

她的行为本质上旨在借助激发公众情感以获得关注。此类行为极其不妥。无论是公众人物抑或普通个人,均应对其言论承担相应的责任。但显而易见,她并未履行这一基本义务。

扰乱公共秩序被处罚

近期,杨某与包某因编造虚假信息,造成社会秩序混乱,违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关条款。公安机关依法对其进行了行政处罚。这一处罚是他们应承担的法律后果。他们散布的谣言引发了公众恐慌,耗费了公共资源,理应受到应有的惩罚。此举亦是对企图通过散布谣言博取关注者的警示。

若此类不当行为未能得到有效遏制,恐将引发更多人竞相效仿。届时,网络空间将充斥着大量虚假信息,公众在辨别真伪上遭遇巨大挑战。在这种网络环境下,那些亟需公众关注与援助的事件,极有可能被忽视。

网络信息需甄别

此事件亦向公众敲响了警钟,凸显了在浏览网络信息时独立思考的重要性。当前,网络信息如潮水般涌现,日复一日,海量信息层出不穷。观察该事件的发展历程,我们深刻认识到:公众需保持高度警惕,切勿轻信未经核实的消息。

面对来源不明确或未经证实的消息,应抑制立即转发的冲动。在辨别信息时,公众应审视发布者的信誉,或广泛搜集证据。这一问题值得每个人深思熟虑。该事件带来的教训极其深刻,我们期望广大民众能从中汲取经验,在网络空间中保持理性和客观。