交通基础设施建设持续取得新进展,其中国道318线的升级改造项目引起了广泛关注。特别是四川甘孜雅江至剪子弯路段的改造,其过程中所面临的挑战和所取得的成效,均成为公众热议的焦点。

工程概况

四川甘孜雅江至剪子弯的国道318线全长13.9公里,其中桥隧比例高达近60%,包括两座隧道和19座桥梁。该项目以显著特色著称,集成了众多高难度工程结构。在这样的复杂地形中进行改造,无疑加剧了项目的复杂度和挑战性。该路段地形多变,海拔约3000米,气候特点为低气压、低氧含量、高寒和大风,是典型的高原气候。这些自然条件对施工技术和人员耐受力构成了严峻考验。

该工程当前正在进行隧道挖掘作业,同时桥梁基础施工也在同步进行中,并对临近峭壁的边坡采取了防护措施。预计到2025年初,主隧道将实现全线贯通。一旦贯通,桥梁将成为重要的架梁通道,为雅曲沟大桥等项目的施工提供坚实的支撑基础。

施工困境

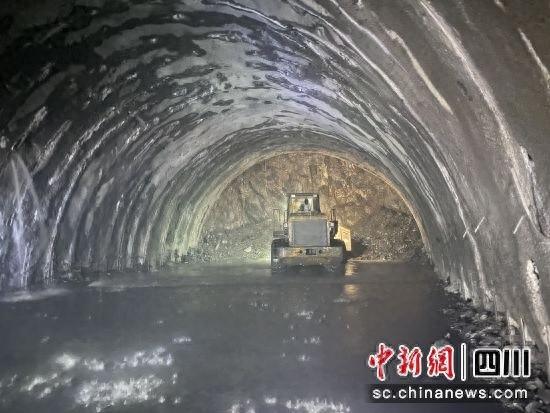

施工区域自然环境极端恶劣,地形多变且起伏明显。自今年6月份以来,持续降雨引发了多起泥石流,施工多次受到阻碍。工程团队在施工过程中不仅要应对泥石流带来的多重安全隐患,还需在11次成功避免泥石流险情及大规模塌方清理中投入大量努力。此外,沿线格西沟和麻格沟隧道主要由四五级碳质板岩构成,这些隧道位于极脆弱的断层破碎带,软岩易变形。山体裂隙众多,水系丰富,形成了国内罕见的“大断层、强涌水、高纵坡”隧道结构。这些内部条件使得隧道支护工作异常困难,反坡排水亦成为一大挑战。

恶劣气候与隧道构造的繁复性相互叠加,加之项目需跨越漫长距离,这要求大量桥梁与隧道的建设,诸多因素错综复杂,共同构成了施工过程中的重重难题。

应对措施

项目团队面对支护难题和反坡排水等重大挑战,严格遵循“短进尺、强化支护、尽早封闭、频繁量测”的操作规范,稳步推进施工进度。为加强支护,他们运用了先进工艺技术和拱顶加固等方法,确保了隧道地质结构的稳定性。施工中,通过超前水平钻探,明确了岩层状况并有效缓解了压力。同时,对生态环保问题给予了充分关注,确保施工符合环保标准。即使在极端恶劣的环境中,他们克服了严寒、运输困难、人员机械效率低下等不利因素,持续推动隧道开挖。这种全面应对策略彰显了工程团队解决复杂问题的能力。

涌水治理成果

工程团队在涌水处理方面取得了显著成效。该工程每日需处理高达四万立方米的强涌水量,若处理不当,可能引发一系列问题。经过团队的精心操作,涌水得到了有效沉淀,处理达标后的水被安全排放至江河。这一措施不仅消除了涌水可能带来的困扰,还确保了排放水不对环境造成污染。该成果为其他同类工程提供了极具价值的借鉴。

技术经验借鉴

“中管棚”技术在首条冲沟的应用取得了成功,并积累了宝贵的实践经验。这一技术在复杂地质环境中的成功应用,为今后类似地质灾害的处理提供了强有力的示范作用。若将此工程所获得的技术和经验推广至地质构造相似或灾害频发的其他工程项目,有望显著提升工程建设的效率,同时大幅降低因经验不足而产生的错误和风险。

工程意义

国道318线,作为我国最长的国道,其横跨的地形多样。然而,在甘孜雅江至剪子弯路段,路况不佳,地形、气候和水文条件复杂,原有公路的技术标准较低,抗灾能力有限,这导致了交通事故的频繁发生。这不仅对行人的生命财产安全构成威胁,也对区域的运输和发展产生了不利影响。为此,实施了提质改造工程,目的是优化线路走向,绕开险峻地形,减少道路坡度,并提升道路设施水平。工程完成后,将有效减轻进藏公路的通行压力,对地方发展和西藏与内地的交流融合产生深远影响。

国道318线的提质改造工程对于促进当地旅游业的发展效果如何?我们期待您的观点,欢迎加入讨论。同时,请对本文给予支持,点赞并广泛转发分享。