紧迫难题待解 /b>

储能电站等特殊环境下的储能应用对电池的耐用性设定了更高的标准,这一需求量级需提升。该问题紧迫性显著,对储能行业的发展进程产生关键影响。复旦大学彭慧胜和高悦的研究团队自四年前起,不断深入研究,探讨是否可以通过“精确治疗”手段来延长锂电池的使用寿命,降低废弃电池带来的环境污染,并致力于攻克这一行业难题。

研究成果发表 /b>

2月13日凌晨,北京时间,该团队的研究论文《突破电池缺锂瓶颈及寿命限制的外部供锂技术》在《自然》杂志的核心期刊上发表。该成果是团队多年研究的重大进展,所采用的外部供锂技术预计将为电池寿命的延长开辟新的可能性,并已引起业界的广泛关注。

“精准治疗”方式 /b>

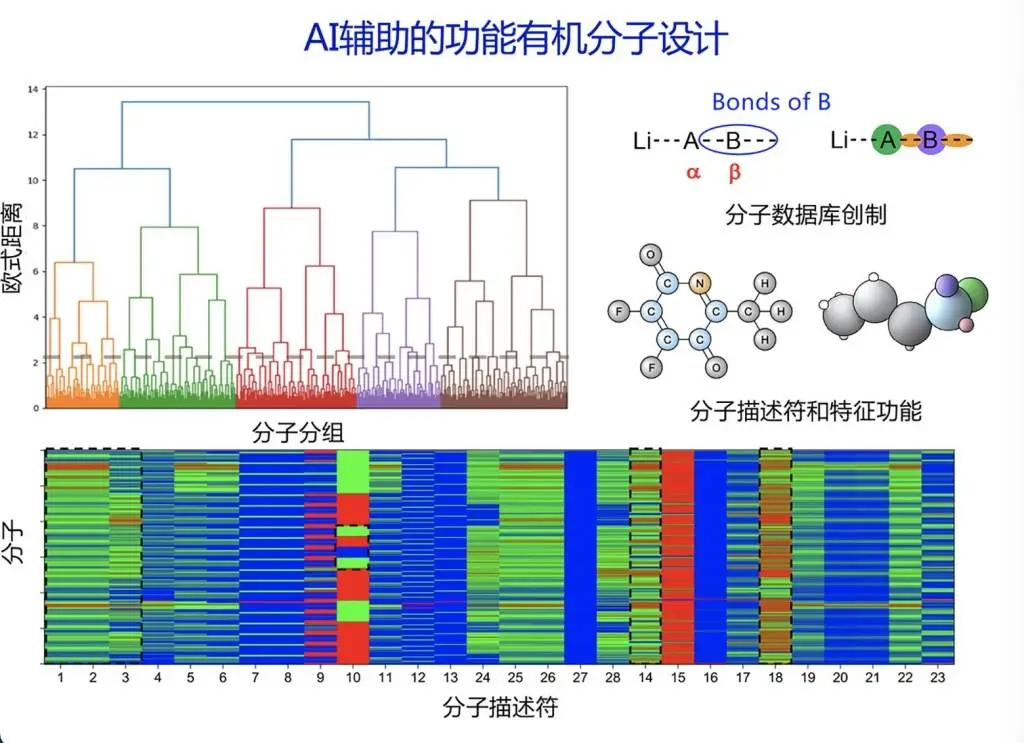

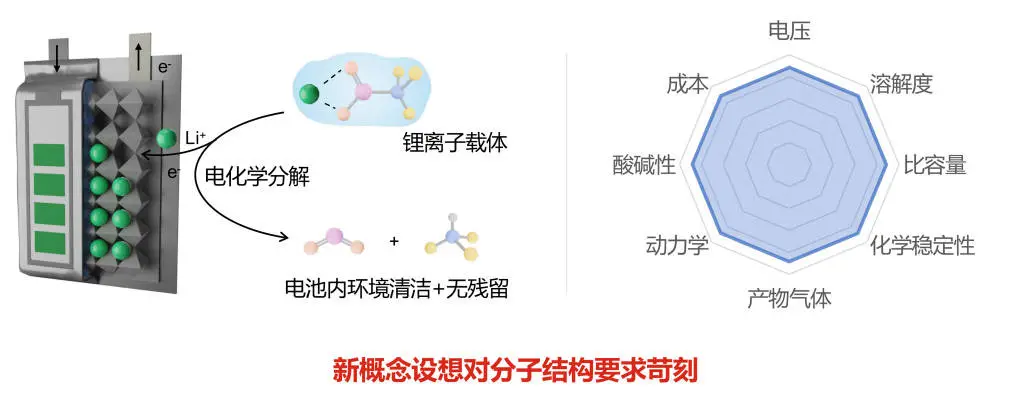

该团队提出了一种创新技术,其载体分子具备药物特性。该技术能够通过“注射”方式,将废旧电池中的锂离子损失得到精确补充,从而恢复电池容量。这一过程相当于对病态电池实施“精确医疗”,避免了直接报废,为退役电池的处理开辟了新的途径。

剖析电池原理 /b>

自1990年锂离子电池问世以来,高悦指出,正极材料负责提供活性锂离子,当其消耗至一定量后,电池便达到报废阶段。经过团队对基本原理的深入分析和大量实验验证,他们发现电池的衰减过程与人生病相似,即核心组件出现异常,而其他部分则保持完好。基于此,团队提出了开发一种功能材料,旨在实现精准原位无损补锂的设想。

显著寿命提升 /b>

“打针”方式对载体分子进行补锂,其效果十分明显。经过充放电超过万次,电池的健康状态几乎达到了出厂时的水平。电池的循环寿命显著提高,从原先的500至2000次提升至超过12000至60000次,这一成就在全球范围内尚属首次。此突破性进展为电池在储能等多个领域的应用提供了更加坚实的保障。

产业转化推进 /b>

研究团队专注于全面流程,确保科研成就得以实际应用。在真实电池设备上进行的验证实验,有效揭露并解决了问题。目前,团队正进行锂离子载体分子的大规模生产,并与国际领先的电池企业携手,力求将技术转化为产品。展望未来,这一进展有望推动我国新能源领域的领先发展。

这项电池寿命延长技术在未来的大规模储能应用中可能面临何种挑战,各界观点不一。欢迎在评论区发表您的见解,同时,请不要忘记为本文点赞及转发。