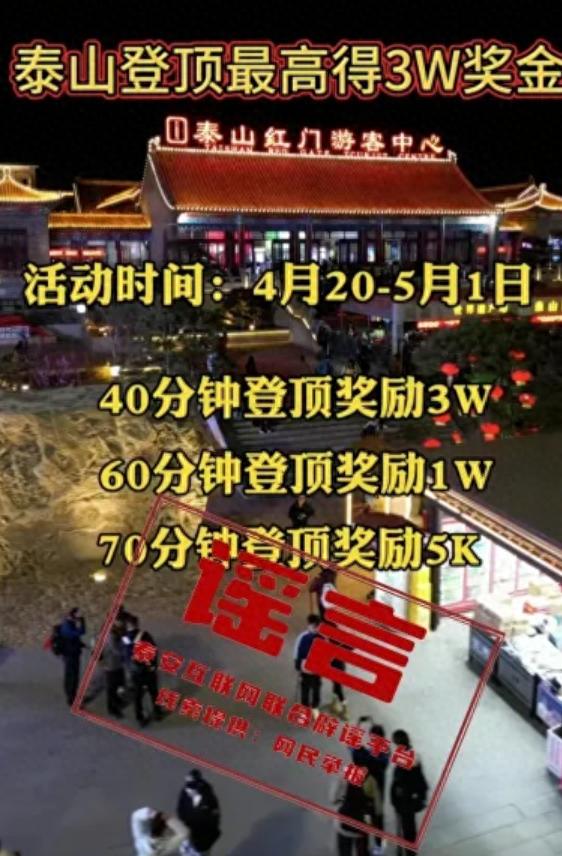

近期,网络领域频现捏造事实、偷梁换柱、炒冷饭等手段炮制的虚假信息,这些信息横跨公共政策、社会民生、突发事件等多个领域,严重扭曲了网民的认知,引发了公众的恐慌情绪,对社会和谐稳定造成了负面影响。网信部门迅速响应,指导网站平台增强监测和处置效能,迅速追踪源头并封禁谣言发布者账号,总计处理违规账号8583个。这一系列举措充分说明,网络谣言治理已成为当前社会治理的关键议题。

网络谣言的危害:误导认知与引发恐慌

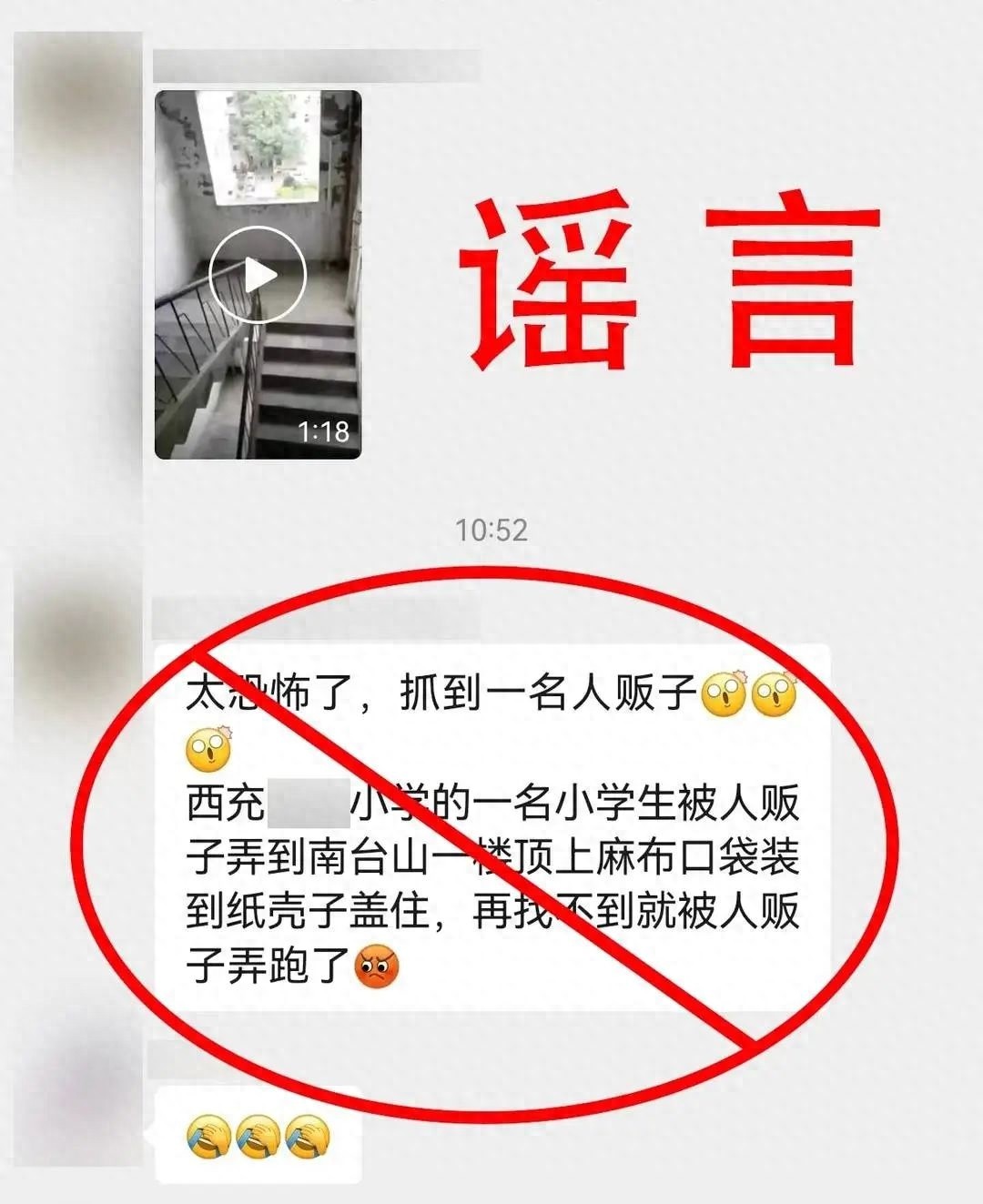

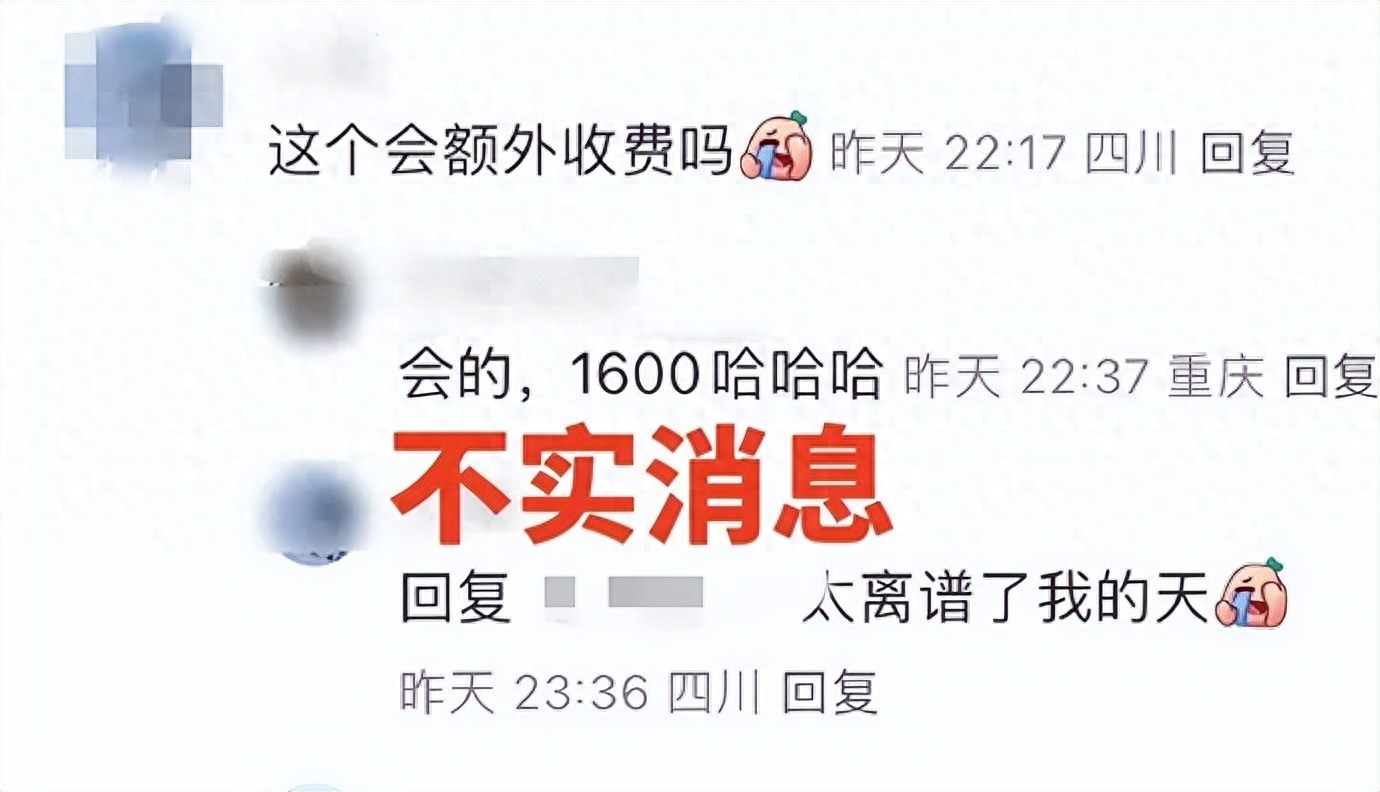

网络虚假信息的扩散迅猛,迅速波及众多网民,引发广泛社会效应。诸如涉及公共政策的虚假信息可能造成公众对政府决策的误解,干扰政策的有效执行;至于涉及民生的虚假信息,更可能激发公众恐慌,扰乱社会秩序。此类谣言不仅侵犯了公众的知情权,还对社会和谐与稳定构成严重威胁。

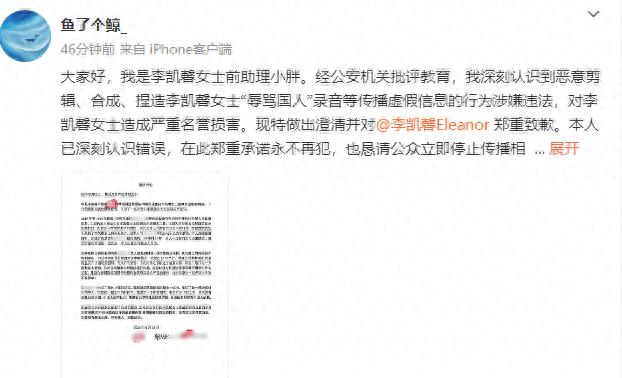

谣言制造者多因各异动机,或为泄愤,或为勒索,或为吸引关注,或因好奇,或为恶作剧,或仅图一乐。然不论动机如何,此类行为共性显著,即当事人法律意识薄弱。他们常未察觉,捏造及散布谣言非仅道德败坏,亦属违法行为,将面临法律的重罚。

网信部门的应对措施:监测与处置并重

针对网络谣言的猖獗态势,网络信息监管部门果断实施了一系列应对策略。首先,指导各大网站平台不断强化监测工作,以便尽早识别并锁定谣言的发源地。其次,对已确认的谣言,监管部门迅速响应,追溯源头并封禁首发账号,总计处理违规账号8583个。这些举措有效阻止了谣言的扩散,确保了网络环境的健康。

仅凭网信部门的监管与处理尚显不足,网络谣言的整治亟需社会各界齐心协力。政府、新闻机构、商业实体及广大网民均需肩负起各自的责任,合力构建一个和谐、规范的网络空间。政府需强化法律法规的制定与实施,新闻机构需恪守新闻真实性准则,企业需强化自律机制,网民需增强法律意识,坚决抵制和传播谣言。

法律制度的完善:治理网络谣言的基石

互联网谣言频现,其成因之一与现行法律法规的滞后性密切相关。在我国互联网飞速进步和网民基数激增的背景下,法律、政策与管理层面未能同步跟进。以我国法律对虚假信息的定义和散布虚假信息的界定为例,尚缺乏明确的规定。此状况不仅对互联网治理构成障碍,亦使网民在网络上表达观点时难以掌握合适的分寸。

故此,加强该领域法制建设刻不容缓。当局需提速立法脚步,清晰界定虚假信息的概念及惩处尺度,为网络谣言整治提供法律支撑。此外,政府还应秉持新闻真实性原则,迅速对错误网络言论进行澄清,以准确信息遏制谣言,确保民众迅速知晓事实真相。

网络监管的加强:净化网络环境的关键

完善法律体系之余,强化网络监管亦为打击网络谣言之核心。政府亟需增强网络监管效能,整顿网络秩序,实施网络实名认证,严格监督网络服务提供商,严厉打击网络管理人员失职渎职现象。唯有严格监管,方能有效阻止网络谣言扩散,确保网络空间的纯净。

广大网络用户须主动遵循法律规范,抵制虚假信息,携手警方打造一个清洁、有序、和谐的网络生态。用户需增强法律观念与道德品质,避免参与谣言制造与散播,对发现的谣言立即进行举报,协同保障网络环境的安宁与稳定。

网络谣言的防范:从源头遏制谣言的传播

源头治理网络虚假信息至关重要。政府需强化网络内容审查与监管,保证信息发布真实可信。同时,媒体须恪守新闻真实性标准,杜绝发布未经核实的信息,防止沦为谣言扩散的途径。此外,企业需提升自律意识,杜绝利用谣言进行市场营销和炒作,履行企业社会责任。

网络用户需强化信息甄别素养,避免轻信未经验证内容,并杜绝散布未经核实的信息。唯有全社会携手合作,方能从根源上阻止网络谣言扩散,确保网络环境的纯洁。

网络谣言的治理:全社会的共同责任

网络谣言的管控不仅是政府部门的职责所在,亦系全社会共同担当。唯有社会各界齐心协力,方能高效遏制网络谣言的蔓延,确保网络环境的和谐与安宁。

网络虚假信息的管控是一项漫长且繁杂的任务,亟需政府机构、传播媒介、商业实体及广大网民的协同作战。

结语:网络谣言的治理与防范

在网络谣言管控领域,政府、传播机构、商业实体及广大网民各自应肩负何种职责?诚挚邀您于评论区发表高见,并对本篇内容给予点赞与转发,携手助力构建清朗的网络环境。