敦煌位于丝绸之路要冲,汇聚了多元民族文化的交融与碰撞。在这里,敦煌曲子戏犹如文化宝库中的一颗璀璨明珠。这种戏曲所展现的独特艺术魅力及深厚的文化底蕴,值得我们深入细致地研究和探索。

敦煌曲子戏的起源

敦煌曲子戏拥有悠久的历史和坚实的根基。其起源可追溯到隋唐时期,甚至更早的五代。通过敦煌藏经洞出土的文献,我们了解到“敦煌曲子词”、“敦煌变文”和“小调”是其早期的艺术形态。经过长时间的流传,这一艺术形式得以延续并不断发展。到了清雍正年间,随着大量移民的融入,它融合了西北秦腔、眉户以及甘肃各地区的曲调和艺术特色,逐渐形成了自己独特的艺术风格。

敦煌曲子戏的兴起源于多元文化的交融,这一艺术形态体现了敦煌地域的独有位置和丰富的文化交流历史。它生动描绘了文化融合历程中的历史变迁。

独特的唱腔形式

敦煌曲子戏的唱段采用联腔的表现手法。这种结构由多个曲牌连续组合。曲牌间的衔接自然,营造出独特的风味。该唱腔风格在国内戏曲领域中独具特色。

该音乐在各个阶段持续融入新颖的旋律成分,不断进化。历经岁月洗礼,它与敦煌地区的民间音乐文化实现了深度融合。这种融合并非简单的叠加,而是形成了一个完整的体系,赋予了其独特的音乐特色,使其在戏曲领域独树一帜。

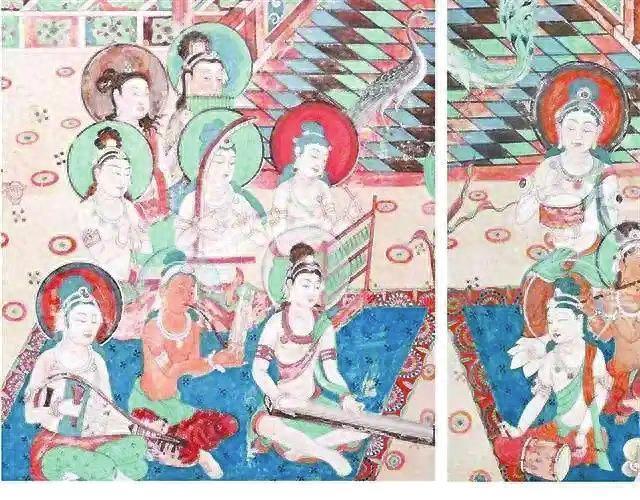

丰富的角色与乐器

敦煌曲子戏角色分类清晰,包括生、旦、净、丑四大类型。各类角色均有独特的表演特点,演员需精准掌握角色个性。此外,该剧种主要运用三弦、板胡、二胡、扬琴和笛子等乐器。这些乐器相互协作,共同奏响动听的乐章。

在演奏过程中,音乐家们必须默契协作。二胡的柔美旋律与板胡的强烈音色相互衬托,别具一格。这些乐器与演唱者的表演相互支持,合力打造出敦煌曲子戏特有的剧场效果。

多样的表演形式

敦煌曲子戏包含两种表演方式:一为舞台上的“彩唱”,二为街头地摊上的坐唱。舞台演出中,文武场具全,服饰和道具完备。演员在念白时必须使用当地语言,并严格遵循既定规则。旦角演员需展现灵动活泼的姿态和优雅的步态,舞蹈动作轻盈逼真;丑角演员则以幽默机智著称。

“清唱”,亦即地摊坐唱,以其灵活的场地选择和无须特殊服装道具的特点而著称。演唱者依靠卓越的嗓音、准确的音准、丰富的曲目库以及稳定的节奏感,便能够进行表演。这种表演方式能够满足多种多样的演出需求。

广泛的剧目题材

敦煌戏曲种类繁多,涵盖了丰富的题材。《磨豆腐》等剧目生动描绘了劳动者的日常生活场景。《放风筝》等作品深刻触动了观众的情感,展现了民众的情感世界及婚恋故事。此外,《刘海砍柴》等戏目增添了神话的神秘色彩,而《怒沉百宝箱》等则生动刻画了历史人物,透露出浓厚的历史氛围。

这些剧目多角度展现了多样的价值观念。部分作品赞美了真诚、善良与美好,而另一些则揭示了虚伪、丑恶与恶劣,蕴含着丰富的教育价值。

曲子戏的保护传承

近期,政府积极促进敦煌曲子戏的传承与发展。在此进程中,民间团体及艺术家们表现出极高的积极性。他们不仅勤奋排演传统剧目,还将老艺人的演唱技巧整理成标准乐谱。此外,他们还为这些古老旋律编写了新歌词,成功推出了“古曲新声”的创举。

敦煌地区的民间艺术团体在旅游景点及酒店向中外游客展示了敦煌曲子戏。此类活动不仅推广了卓越的民间艺术,而且使敦煌曲子戏成为代表敦煌文化的显著象征。此举对于曲子戏的继承与进步至关重要。

敦煌曲子戏,作为承载悠久历史的文化瑰宝,其保护和延续工作受到广泛关注。为此,我们衷心希望您能在评论区发表您的观点。同时,我们也期待您的点赞和文章分享,携手助力这一文化遗产的持续繁荣。