敦煌,地处丝绸之路要冲,因其独特的地理位置吸引了众多民族文化的交融,因而声名远播。然而,鲜为人知的是,这里孕育了一朵艺术之花——敦煌曲子戏。这一艺术形式汇聚了多种民族文化的精华,却并未被广泛认知。

历史渊源

敦煌曲子戏的起源可从敦煌藏经洞发现的文献中探寻。诸如“敦煌曲子词”、“敦煌变文”、“小调”等,被视为其早期形式。历经历史演变,至清雍正时期,随着移民潮的涌入,该戏曲融合了西北秦腔、眉户以及甘肃各地曲子戏、民歌等元素,逐渐形成了自己独特的风格,并衍生出多个别称。这一现象反映了敦煌曲子戏并非孤立产生,而是多元文化交汇的产物。

敦煌曲子戏历经悠久岁月,其艺术形式持续演变。起初,它以朴素的说唱为主。随后,逐渐形成了自己独特的唱调,这种唱调属于联腔体系,由众多曲牌连贯而成。这一演变过程,展现了当时社会文化的交融兴盛以及地域间文化交流的活跃态势。

艺术特色

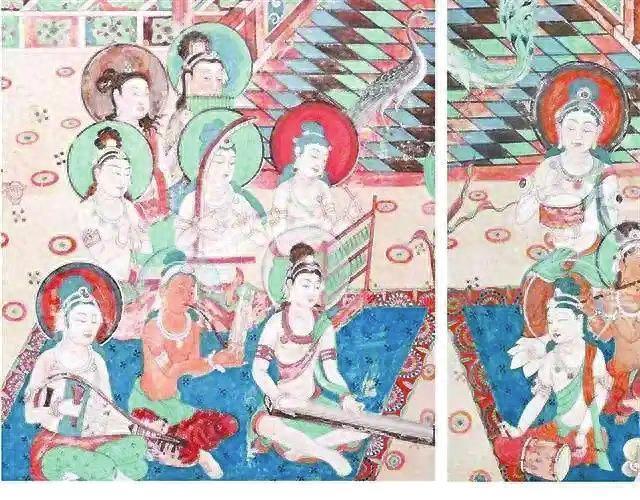

敦煌曲子戏的角色分为生、旦、净、丑四大类别,这一划分与中国传统戏曲的角色分类相吻合,并展现出独有的特色。在演奏乐器上,三弦、板胡、二胡、扬琴、笛子等均为常用乐器。这些乐器相互搭配,共同营造出独特的音乐旋律。

关于表演方式,敦煌曲子戏分为舞台上演和街头即兴演唱两种。舞台上演称为“彩唱”,对文武表演、服饰道具等方面有严格规定,旦角需展现活泼灵动的风采,丑角则需表现出诙谐幽默。街头即兴演唱即“清唱”,不受场地限制,只要演唱者具备相应水平即可进行。这两种表演形式使得曲子戏能够适应多种场合,传播范围更广。

剧目题材

敦煌曲子戏的剧目内容丰富多样。其中,大量作品描绘了劳动人民的生活场景,例如《磨豆腐》等,生动再现了劳动者日常生活的真实面貌。这些剧目对于探究当时劳动阶层的生活状况和工作方式,具有不可忽视的研究价值。

同期,众多以群众婚姻爱情为主题的戏剧作品同样表现突出。如《兰桥担水》等,这些作品从多维度揭示了当时人们对爱情婚姻的看法,成为研究那个时代社会风情的鲜活资料。另外,神话传说和历史人物故事题材的剧目也丰富了剧目的内容。

文化价值

敦煌曲子戏,作为一项地方性的文化遗产,承载着独特的文化意义。这一艺术形式源于敦煌民众长期的生产与生活实践,生动展现了当地的民俗特色。在戏中,观众可以窥见民俗节日的热闹场景,也能感受到日常劳作与休闲时光的生动写照。

该作品以敦煌地区方言进行演唱,包括道白亦使用方言表达。这种方言的使用,显著增强了作品的本土气息,不仅使本地观众对文化产生深刻共鸣,同时对于探究地方语言的发展变化亦具有重要意义。

传承与发展

近年来,为维护敦煌曲子戏的传承,各界投入了大量努力。政府部门提供了支持,民间团体与艺术家们也踊跃参与。他们一方面精心排演传统剧目,致力于保持其独特的风格。同时,他们整理老艺人的唱腔,编制成统一的曲谱,并为这些老调子创作了新的歌词。

目前,众多敦煌地区的民间音乐团体在旅游点和酒店中为来自世界各地的游客献唱。此举不仅有助于推广卓越的民间文化,而且使敦煌曲子戏成为展示敦煌文化的重要象征。随着敦煌曲子戏逐渐迈向国际舞台,它正逐步走向全球。

现状与展望

敦煌曲子戏虽已取得一定进展,然而仍遭遇诸多挑战。首先,其受到流行文化的强烈影响,导致年轻群体对其关注度不足。其次,目前擅长演唱此戏的艺人中,年龄偏大现象较为普遍。

面对当前情况,我们不禁深思:在未来的传承与传播过程中,敦煌曲子戏如何更有效地吸引年轻一代,确保这一传统艺术持续闪耀?我们期待读者们踊跃点赞、转发文章,并在评论区分享个人观点。