陈所蕴,明代后期上海人士,其历史地位与贡献非凡,引人关注。其生平事迹与成就,亟待人们进一步探究。

早年经历与仕途开端

陈所蕴,1543年出生于松江府上海县城厢南梅家弄。他19岁时在上海已享有盛名,这充分证明了他少年时的非凡学识。1589年,即万历十七年,他顺利考取进士,从而开始了他的仕途生涯。从最初的诸生身份起步,他逐步攀升至官场的更高层次,每一步都彰显了他的勤奋与才华。

陈所蕴的学术成就为他从政打下了坚实基础。他的知识储备可能受益于上海地区的文化环境。他的仕途发展,体现了明朝时期选拔人才的机制,同时也揭示了科举制度对官员选拔的作用。

为官清正及美名

陈所蕴曾担任多个职务,包括南京刑部员外郎。他性格正直,为官清廉。在执法过程中,他坚持公正,绝不偏袒私情,因此赢得了“铁面郎”的称号。万历四十五年(1617年),他退休返回故乡。在他任职期间,官场环境可能复杂,权力关系错综。然而,他坚守个人原则,这种品质在当时尤为难得。

他在各个职位上都展现了这种风格。以在南京刑部任职为例,即便面对错综复杂的案件以及各方势力的干预,他亦能依照法律妥善处理。明代官场中清廉的官员并非鲜见,陈所蕴便是其中的佼佼者。他对于法治理念的坚持,为官场注入了一股清新之气。

回乡后的贡献

陈所蕴回乡后并未选择悠闲的晚年生活,他积极参与地方事务,社交圈广泛。在上海和松江地区,他的建议常能解决诸多问题。在当地,他的话语分量颇重。据当时记录,他似乎成了地方事务的稳定力量。

他的声望源自于他对地方事务的深度投入。他对当地文化了如指掌,并有从政经历,积累了丰富的资源和经验。在地方建设规划及民生发展等众多领域,他都积极参与,并提供专业指导。

家族及祖宅相关

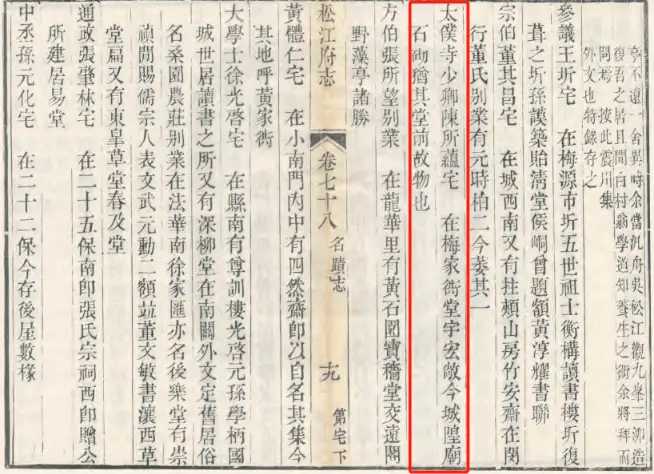

陈所蕴家族世代居住在上海的老城区。其祖屋坐落于南梅家弄。该地与上海城隍庙相隔仅三四里路程。家族中有一独特的书画印章,名为“东郭先生”。宅院占地面积广阔,建筑宏伟。据清嘉庆年间记载,从宅院遗留的痕迹,如城隍庙的石砌,可窥见其往日的规模。

他的家族在上海老城厢的居住历史展现了他们对这片土地的深远影响。随着时间的推移,宅院的遗迹依旧留存着往昔的痕迹,成为历史的见证。这一宅院所在的区域,可能因为陈所蕴家族的长期存在,始终是当地的关键地带。

园林及别业

陈所蕴私人拥有一座名为日涉园的园林。该园林位于其住宅对面,街对面。园林内设有素竹堂、五老堂、啸堂等建筑。这些构筑物反映了陈所蕴当时的审美偏好和休闲品味。通过这些建筑的名字,人们可以推断出园林所蕴含的文化意义。

日涉园是他日常生活中常去之地,或许他曾在此接待过众多文人墨客及各界人士。在这座园林中,他得以施展文才,与友人畅谈文学及其他话题。

儒家教义体现的行为

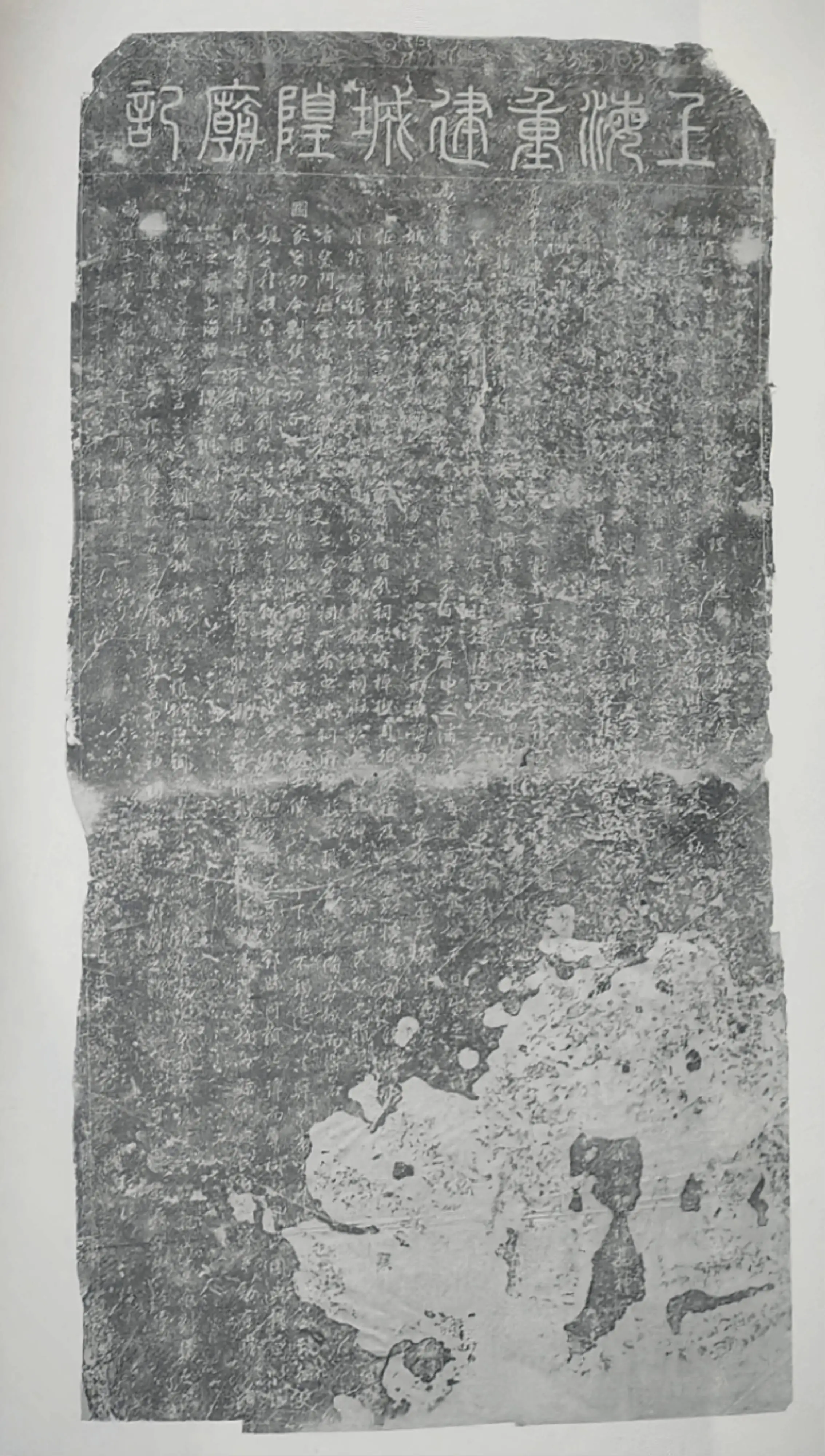

陈所蕴深受儒家礼教思想的熏陶。他基于儒家教义,对诸多事务进行了深入思考。比如,他对知县刘一爌领导修缮上海城隍庙所发挥的积极作用给予了高度评价。此外,他还为上海县的周方二公祠、川沙县的仰德祠等儒家祠庙撰写了众多碑记。其中,他撰写的《上海邑侯刘公去思碑》概述了刘一爌的仁政举措。

他的行为恪守儒家思想,对上海县的社会风尚产生了积极影响。他传达的思想观念,对周边人群产生了深远的影响,进一步加深了儒家价值观在当地社会的普及程度。

陈所蕴的一生充满传奇,他在官场、地方建设、文化领域等方面留下了显著的足迹。在江南,尤其是上海的文化与社会发展历程中,他的影响尤为深远。这位明代人物是否引起了你的兴趣?我们期待读者们的评论、点赞及分享。