上海明代城隍庙的重建工程鲜为公众所熟知,然而,这一事件所承载的历史文化意义不容忽视。它不仅关联到地方建设和宗教管理,还与名人的参与密切相关,并具有当时政治象征的深刻内涵,这些都值得人们进行深入的挖掘和研究。

万历年间的城隍庙重建

明万历二十九年,上海知县刘一爌履新后,依循旧例前往城隍庙祭拜,发现庙宇狭小且局促,遂决意进行扩建。次年十月,得益于松江府道纪司、上海县道会司等地方官署及士绅阶层的鼎力相助,上海城隍庙的重建工程得以顺利完成。1602年,该工程竣工,标志着当时上海官方与民间对城隍庙建设的高度重视。看似简单的建筑项目,实则蕴含着丰富的历史内涵,映射出当时上海的宗教文化及社会风貌。

当时上海并非繁华的大都市,人力和物力资源都相对匮乏。然而,即便在这样的条件下,刘一爌依然在极短的时间内完成了城隍庙的重建。这充分体现了刘一爌的决心、在当地的影响力,以及士绅阶层对此事的高度关注和积极支持,为工程的顺利进行打下了坚实的基石。

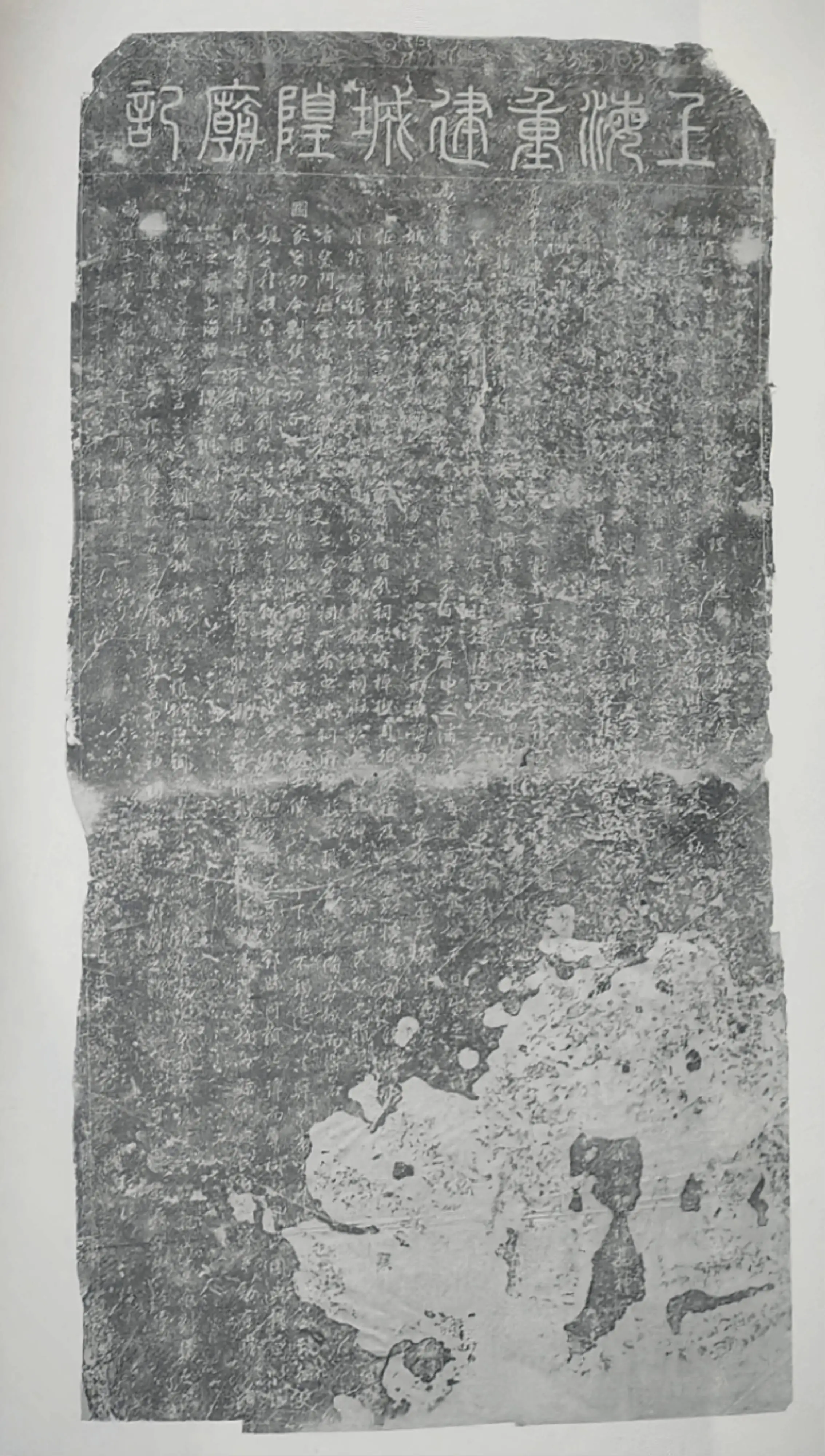

城隍庙重建碑记中的信息缺失与辨认

观察现存城隍庙重建碑的拓本,可以发现,由于时间的磨损,部分文字已经模糊不清,甚至缺失。这种情况使得碑文开头所记载的撰文、书丹、篆额者的信息变得不完整。目前,我们只能辨认出一些片段,如“赐进士出身文林郎翰林院编修管理起居诰敕纂修正史经筵日讲官”等,虽然零散但至关重要。这些信息对于恢复当时碑文撰写团队的完整身份至关重要,同时也凸显了文物保护在历史信息传承中的关键作用。

根据这些留存的信息,推断当时参与者的身份和地位实为一项艰巨任务。仅凭这些零散的片段,试图重建整个创作团队的轮廓,其难度不可小觑。然而,这正是文物研究的魅力与挑战之所在,每一个可辨识的文字都可能成为揭开历史神秘面纱的关键钥匙。

县志以及学者著述中的记载

《上海县志》清同治版中提及“重建城隍庙碑”,由陈所蕴于万历三十年所记,碑文由朱家法书,位于城隍庙仪门外。同样,民国时期学者徐蔚南在1941年《学林》第十辑所载《上海金石录》亦记载了此碑,内容与《上海县志》相同。然而,两者虽记载一致,却可能引起混淆。因《上海县志》等文献中,万历三十年碑记可能与陈所蕴万历三十三年所撰《上海县重修城隍庙记》混淆。此类文献差异揭示了历史资料在传承过程中可能出现的误记,对学者而言,需仔细甄别与考证。

县志作为地方历史文献,其核心任务是精确记载当地的重大事件和文化资料。然而,如徐蔚南等学者在其著作中,常常会进行深入的考证和细致的整理。这种在县志与学者著作之间可能出现的混淆,实际上揭示了历史研究在资料整理与分析方面的复杂性。此外,这也提醒了后续的研究者,不应轻率地仅凭单一文献的记载来得出结论。

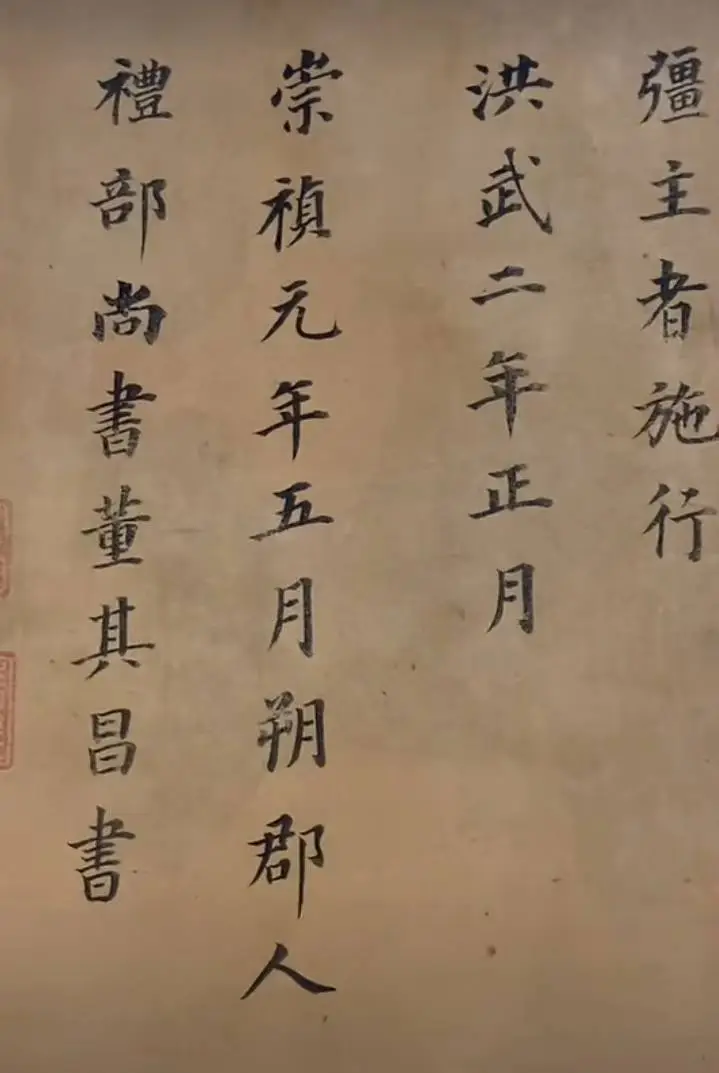

董其昌撰写碑记的可能性

经过综合分析,发现万历三十年十月,上海城隍庙重建工程圆满完成之际,董其昌正处乡居,赋闲在家。据此推测,他极有可能应刘一爌等人的邀请,以“赐进士出身文林郎翰林院编修管理起居诰敕纂修正史经筵日讲官”及“邑人”的双重身份,为此次城隍庙重建撰写碑记。若碑记确系董其昌手笔,其书法价值和纪念意义无疑将更为深远,因为董其昌在书法史上的地位至关重要。

目前尚无确切证据证实该推测的全面准确性,然而,鉴于他当时的地位和闲散状态,他参与此事的可能性极高。此外,若真为他所撰,则与当时当地邀请知名文化人士参与此类纪念活动的传统相符。这一发现对于探究董其昌生平轨迹及其社会交往提供了宝贵资料。

碑文中反映的城隍庙管理制度

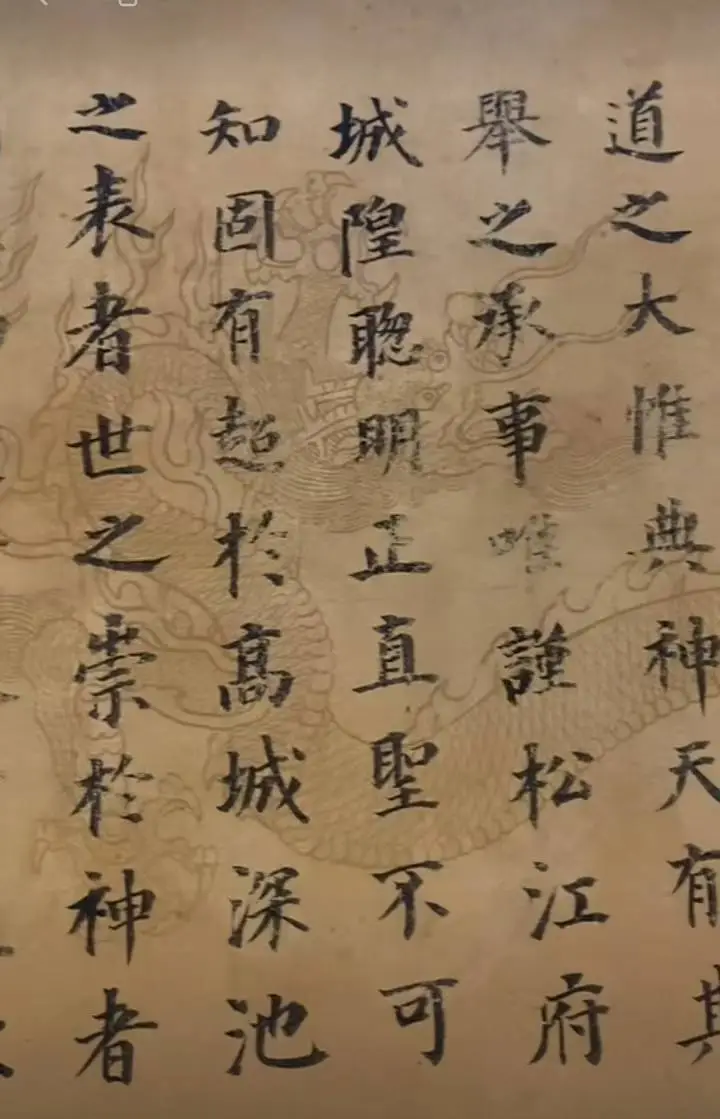

通过现存的碑文资料,我们能够观察到当时上海城隍庙中“周垣殿寢及余寮以栖黄冠羽流”的状况。这一情况清晰展示了明代官方采用道士主持城隍祠祀的管理模式。该制度对城隍庙的日常运作和宗教文化氛围的塑造产生了深远影响。当时官方正是通过这一管理模式保障城隍庙的顺畅运作,并利用其在民众中的影响力,进行规治性的引导。

在当时的历史条件下,该管理制度与封建统治需求相契合。道士作为祠祀的住持,成功实现了宗教与官方管理的有机结合,不仅满足了民众的宗教信仰需求,还在政治层面稳定了民心,巩固了地方政权。这一模式为当今研究明代宗教管理模式提供了真实且详尽的案例。

重建后的城隍庙及其象征意义

碑文记载,扩建后的城隍庙呈现出“垩门庑堂畗,翼然咸秩,文武吏士,奔走祠下”的宏伟景象。这一描述展现了城隍庙重建后的巨大且积极的变革。此次重建的完成,被视为“刘侯职城社”、治理地方的积极成就,被誉为“刘侯之功,百世赖之”。明代地方官员修建城隍庙、崇祀城隍神,成为儒家士大夫为官公正廉明、地方安定的重要标志和政治象征。当时,各地郡县长官上任后,都会先宣誓拜祭城隍尊神,然后才接见民众,每月的朔望之日也会前往庙中祭拜。因此,刘一爌主持重建的城隍庙,其意义已远远超出了一座建筑本身。

城隍庙在明代不仅是宗教活动的中心,亦成为地方治理与政治宣传的重要媒介。其建筑形态深入人心,成为民众生活中的一部分。它促进了民众对地方官员及其治理的信任,并在文化层面强化了儒家思想主导下的封建统治秩序。

观察整个事件,我们能够窥见明代上海城隍庙重建过程中诸多悄无声息却极具影响力的因素。这些因素交织出丰富的文化内涵与政治寓意。不禁让人好奇,这样的古代文化遗址,其背后所蕴含的多样意义,是否会对您对古庙仅是宗教场所的传统认知产生冲击?诚挚邀请您点赞、转发本篇文章,并在评论区分享您的观点。