近期,青岛人社局公布了青岛市首批“妈妈岗”招聘清单,此信息引发了公众对职场女性权益保护的广泛讨论。清单中列出了190个岗位需求,主要面向拥有12周岁以下子女的适龄女性,提供弹性工作时间,以助女性平衡家庭与职业。

一 “妈妈岗”各地探索情况

青岛市并非“妈妈岗”制度的始创者。广东、河北、黑龙江等地区亦曾展开类似尝试。部分企业甚至提供免费托管服务,以支持“妈妈岗”。这些举措反映出各地对育龄女性就业难题的关注,并为其他地区提供了借鉴样本。此类措施有利于增加女性在职场中的活跃度,缓解因育儿原因而离职的尴尬处境。

各地区在探索满足女性就业与育儿需求方面各有特色。例如,某些地区的“妈妈岗”在薪酬设定及职位弹性上采取创新措施,这对缓解女性在就业与育儿间的矛盾具有显著价值。

二 “妈妈岗”的意义

设立“妈妈岗”具有深远影响。这一举措直接针对女性在职场中面临的“兼顾育儿与工作”的难题。在现今社会,众多女性在生育后面临重返职场的挑战,或在职场中承受巨大压力,“妈妈岗”为这部分人群带来了新的发展机会。

该举措不仅提供了就业岗位,还在社会层面推广了一种更为包容的就业观念,为育龄女性提供了更多帮助。此举有利于推动社会的和谐进步,因为女性在平衡事业与家庭后,家庭与社会的稳定性将得到增强。

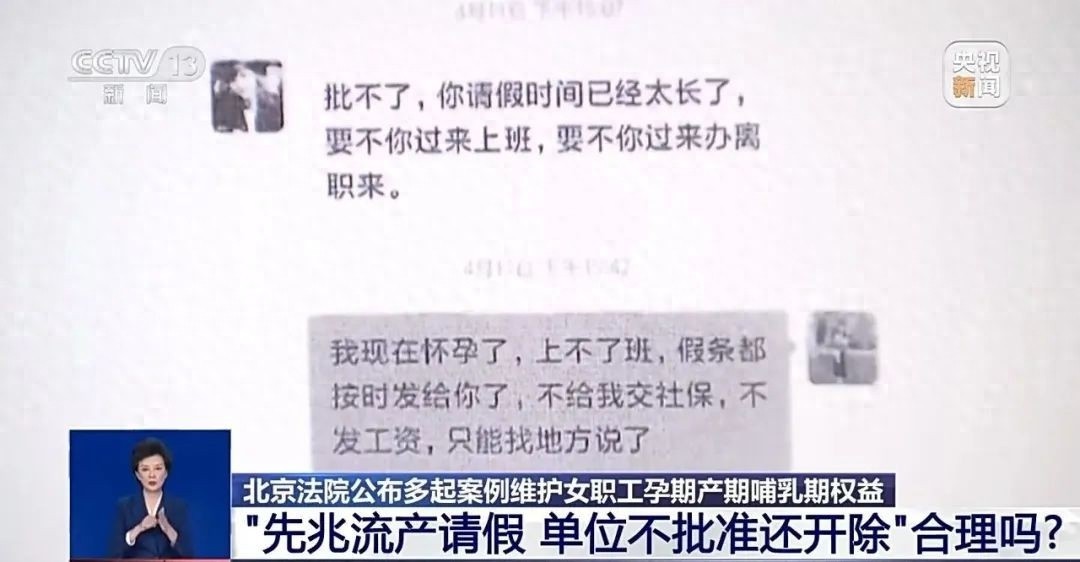

三 女性权益关注重点

女性关注的就业权益范围广泛,不仅限于“妈妈岗”。她们特别关注“三期”期间的特别保护措施,包括孕期、产期和哺乳期的权利,如合理的工作安排和工资待遇保障。此外,托育服务的质量直接关系到她们的工作投入程度。职场性骚扰问题同样严重,它不仅侵犯了女性的人格尊严,也损害了她们的合法权益。

职场性骚扰事件在现实中屡见不鲜,众多受害者因种种原因选择沉默。同时,缺乏托育服务使得众多职场母亲倍感压力,这些因素均对女性权益的全面保障构成障碍。

四 国家政策的推动

我国持续致力于女性职工权益的保障工作。不断优化法律、法规和制度体系,以满足女性职工在多领域的权益需求。最新修订的《妇女权益保障法》对就业歧视、防范性骚扰等问题制定了明确应对措施。

国家对女性员工权益的维护态度明显。法律成为其坚实的支持,确保女性员工在职场遭受不公待遇时,能够拥有合理的申诉和维权途径。各地遵循国家政策导向,主动推行一系列保护措施,有效增强了女性员工权益保障工作的规范性。

五 地方性法规修订范例

各地积极响应国家政策,开展了地方性法规的修改活动。安徽省对妇女权益保障法实施办法进行了修订,将就业中的性别歧视行为纳入劳动保障监察体系,并增设了生育支持的相关条款。江西省的修订措施则着重补充了保障妇女在新兴就业形态中的劳动权益内容。

这些地方性法规的修订是根据各地区实际情况进行的,旨在解决当地女性所遭遇的特殊权益问题。例如,它们凸显了不同地区在就业结构中女性权益保护的不同侧重点,从而提高了相关保障措施的实际效果。

六 典型案例与协同保护

女职工权益保护的典型案例持续增多,展现了积极的示范和引导效应。例如,有关“孕期女职工产检时间应计入工作时长”的规定。此类案例揭示了女职工新的权益要求。

目前,我国各地已建立起由工会、司法、行政执法和妇联等多部门参与的协同治理机制。在此框架内,女职工劳动保护的相关制度正持续优化,同时,孕妇休息室和女职工哺乳室的建设也在逐步推广。

女职工权益保护范围广泛,事务处理复杂。诸如“痛经假”等政策虽显重视女性权益,但在执行过程中可能遭遇挑战。对此,相关部门应如何确保这些政策真正从文件走向实践?敬请读者点赞、转发,并在评论区分享您的观点。