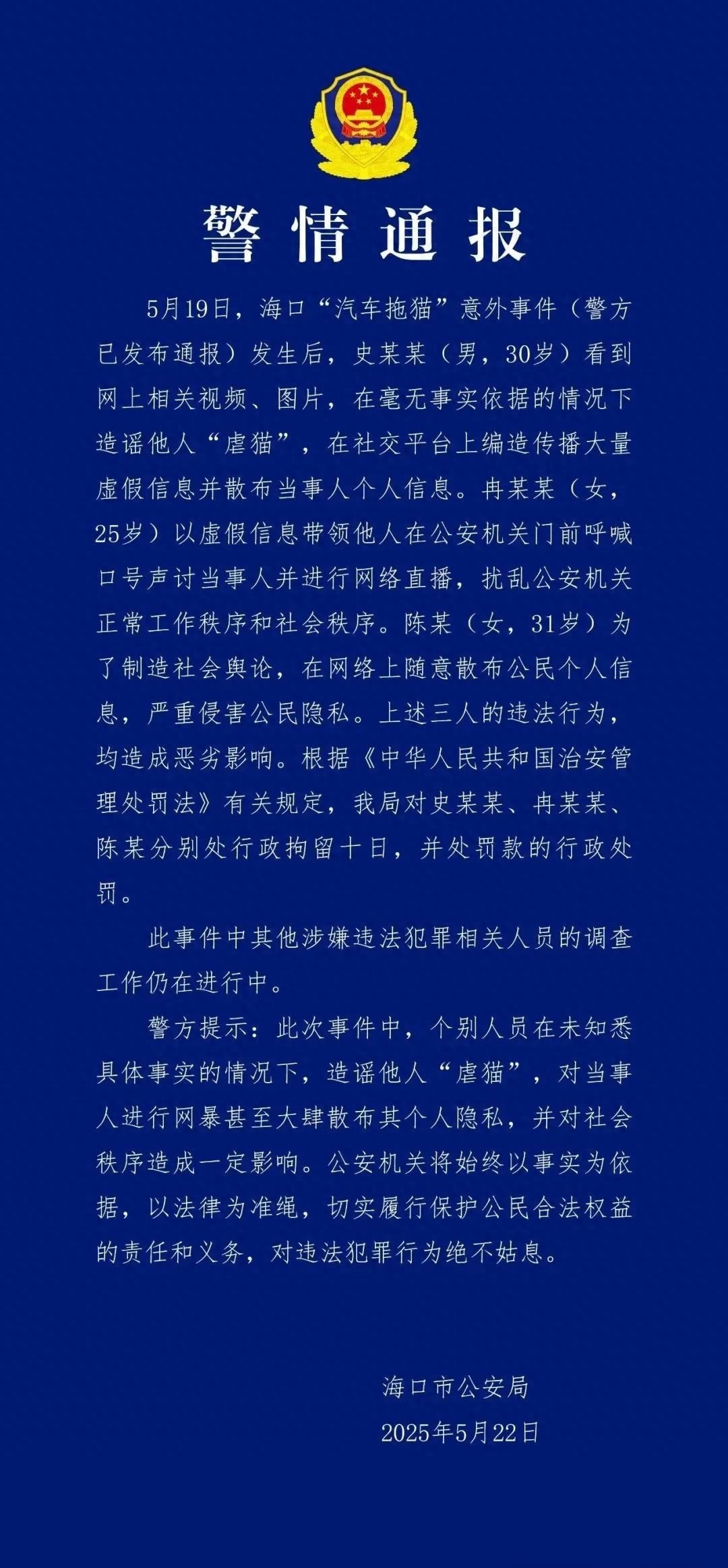

近期,一位老人乘坐电动轮椅在高速公路上高速行驶,此事件吸引了广泛关注。在此事件中,电动轮椅的速度限制及相应的法律后果成为讨论的焦点。涉及的问题众多,值得深入探讨。

电动轮椅时速规范

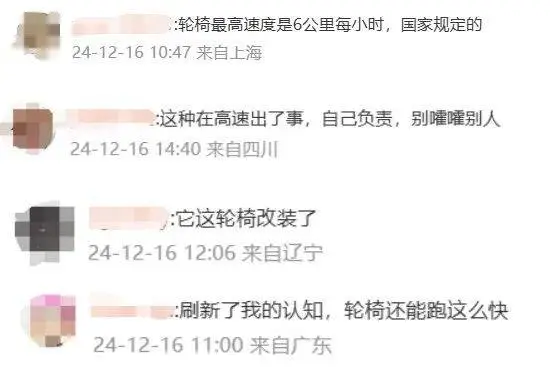

电动轮椅的速度受到规定。根据国家药品监督管理局发布的《医疗器械分类目录》及有关标准,室内使用的电动轮椅最高速度限定为每小时4.5公里,而道路使用的电动轮椅最高速度则为每小时15公里。这一规定意味着并非所有电动轮椅都能实现高速行驶。在高速公路上,电动轮椅的行驶速度通常远低于机动车辆。电动轮椅主要设计用于特定环境,如室内或相对安全的户外空间,其速度限制也是基于对使用者安全的考虑。尽管有速度限制的规定,但在实际应用中,这些规定并未对电动轮椅在道路上的使用实施严格限制。

这些速度限制虽然确立,却与目前高速公路上发生的事故存在冲突。高速公路专为高速行驶的汽车设计,若电动轮椅以最高限速在高速路上行驶,其速度与其他车辆相去甚远,安全隐患显著增加。

在高速行驶面临的法律后果

在高速公路上,一位老人乘坐电动轮椅高速行驶,此举可能引发一系列法律问题。现行法律对传统电动轮椅的速度有所规定,但缺乏对电动轮椅在道路上行驶的具体法规及适用对象的限制。电动轮椅设计初衷是在特定场所使用,并不适合于高速公路等环境。在高速行驶过程中,若遇紧急情况,反应时间将大大缩短。若因此引发交通事故,尤其是其他车辆为避让老人而造成的事故,老人可能需承担相应的民事赔偿责任,包括医疗费用、误工损失以及车辆维修费用等。这不仅涉及老人自身的安全,也可能波及到其他无辜的道路使用者。

从法律层面分析,该领域尚属空白。由于缺少针对电动轮椅上高速行驶的专项法规,执法工作面临挑战,同时,此类危险行为亦难以得到有效遏制。

私自改装轮椅车事故处理

私自改装轮椅车若引发交通事故,情况会更加复杂。需评估改装后的车辆速度、重量或尺寸是否符合机动车标准,并据此进行处理。同时,还需考虑事故的其他相关因素,如是否存在违反交通信号、超速等情况。若改装是事故的直接或主要原因,比如改装导致制动失效、转向失控等,改装者需承担全部责任。

若事故涉及多方责任,需依据各方的过错行为及其对事故影响的大小,分别承担主要、同等或次要责任。若事故全由对方过错导致,例如闯红灯或逆行,即便轮椅车存在私自改装,改装者亦无需对事故负责,但仍可能遭受行政处罚。此外,这也揭示了私自改装轮椅车不仅威胁行驶安全,还可能引发事故认定及法律处理等方面的复杂问题。

健康人乘坐电动轮椅上路的合法性

目前尚无针对“健康人”使用电动轮椅上路的法律法规细则。电动轮椅被归类为医疗器械,主要用于室内及庭院等短途移动。尽管我国尚未出台针对电动轮椅上路的具体法规,但现有法律对相关行为有所限制,间接体现了这一现状。以《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》为例,规定驾驶残疾人机动轮椅车者需年满16周岁,且非下肢残疾者不得驾驶。

实际上,关于“健康人”使用电动轮椅出行是否合法的问题,在现实生活中尚无明确界定。通常认为,此类行为与电动轮椅的设计宗旨不符。然而,由于缺乏明确的双向法律约束,管理和规范这一行为存在困难。

公众道路交通意识和特殊情况

这些问题背后显现了公众对交通安全的认识。维持交通秩序需要大家的共同努力。驾驶者、行人及特殊交通工具的使用者都应遵循交通法规。对于残疾人士使用轮椅等特殊情况,社会应展现同情与宽容,但这并非违反或忽视交通规则的借口。

使用轮椅者在高速公路上行驶存在安全隐患,此举对个人及他人安全构成威胁。尽管可能存在某些无奈或特殊需求,但仍应通过合法途径寻求解决,而非擅自进入高危区域。

现有法律法规的完善方向

目前,针对电动轮椅在道路上,尤其是高速路等特殊路段行驶的法律法规尚显不足。有必要对轮椅车在不同使用情境下做出详尽规定。速度限制需进一步具体化并严格实施,同时,上路条件亦需明确界定。例如,轮椅车需配备特定标识,并满足一定安全要求,方可允许在特定道路上行驶。

事故责任判定需对私自改装轮椅车引发的意外制定更细致的量化准则。同时,需权衡特殊群体出行权益保护与交通秩序维护之间的平衡。这一议题也是当前法律体系完善过程中必须关注的方向。

针对读者提问:关于电动轮椅上路法规的完善,应从哪些角度着手?我们诚挚邀请您参与讨论,期待您的宝贵意见。同时,敬请点赞并转发本文,以吸引更多人士关注这一特定交通法规的规范化议题。