敦煌,这片洋溢着神秘气息的土地,其莫高窟的壁画堪称世界罕见的艺术珍品。近期,一本新书问世,再度将我们的目光引向这古老艺术领域的深处。《致青春——敦煌壁画临本选集》收录了众多故事和珍贵画作,值得我们细细品味和研究。

新书问世

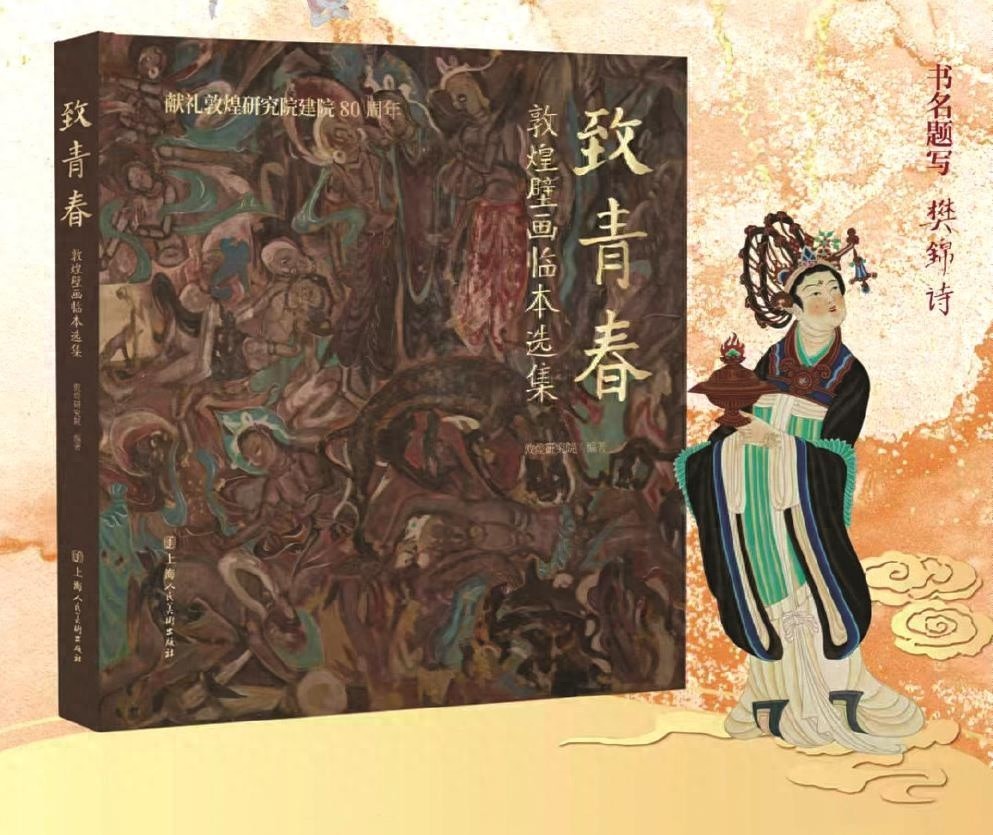

出版社已推出《致青春——敦煌壁画临本选集》。该选集具有特殊价值,其中收录了1943年至20世纪50年代莫高窟10位老先生创作的80幅敦煌壁画临摹作品。这些作品宛如通往往昔的窗口,揭示了敦煌艺术的独特魅力。汇编这些作品并非易事,出版社投入了大量精力整理这些珍贵的临摹资料,这本书堪称凝聚了众多人心血的成果。

该选集的问世恰逢敦煌研究院成立80周年,这一出版时机极具象征意义,无疑构成了对研究院的一份宝贵礼物。此选集使公众得以近距离接触临摹作品,从而领略敦煌艺术的深厚内涵。

樊锦诗题写书名

樊锦诗,被誉为“敦煌的女儿”,为该书题名,此举无疑提升了书籍的知名度。樊锦诗对敦煌的保护与研究投入了长期努力,与敦煌建立了深厚的情感纽带。她所题写的书名,不仅仅是文字的堆砌,更是对敦煌艺术文化的崇高敬意。在敦煌文化保护的历史进程中,樊锦诗的贡献举足轻重,她的名字与敦煌紧密相连。因此,她的题字使得该书更具权威性和文化内涵。

此类文化名人涉足书籍编撰的活动,在其它行业亦不乏先例。例如,一些著名作家为文化旅游书籍撰写前言,目的在于利用名人影响力来传播文化资讯。

临摹作品独特之处

部分作品在书中首次对外展示,这对于敦煌文化的粉丝和艺术研究者而言,无疑是个喜讯。特别是收录了徐悲鸿高徒万庚育于1955年创作的“敦煌莫高窟全景图”。此图能让读者对莫高窟有更全面的了解。此外,书中多次出现的临摹作品亦富含深意。

这些作品由十位资深艺术家倾力打造,常书鸿、段文杰等名字在敦煌艺术领域具有显著地位。他们的临摹作品不仅彰显了卓越的绘画技艺,还流露出对敦煌文化的深厚情感和崇敬之心。每一件作品都汇聚了他们在洞窟内辛勤劳作和倾注的智慧与热情。

老一辈的敦煌坚守

1944年,敦煌国立艺术研究所正式成立,成为敦煌研究院的起源。常书鸿担任首任所长,他带领众多艺术家开展了对敦煌壁画和彩塑的临摹工作。在生活条件极为艰苦的莫高窟,他们面临着恶劣的自然环境和简陋的居住条件,依赖着土屋和油灯的微弱光芒。尽管如此,他们依然坚定地坚守岗位,这种坚韧不拔的精神令人深感钦佩。

他们持续坚持,并在长时间的实际操作中提炼出了敦煌壁画的三种复制技巧,包括现状复制、整理复制以及复原复制。这些技巧为后续的敦煌研究及复制工作打下了稳固的基础。

背后的感人故事

该书中除收录画作外,还包含了众多宝贵资料,例如对古莫高窟居民生平的简要介绍。这些生平故事中蕴含着众多感人的情节。常书鸿所临摹的首幅壁画《萨埵那王子舍身喂虎图》寓意深远。通过这幅作品,他激励自己和同仁,选择敦煌即意味着选择奉献。

这些艺术家终其一生守护着敦煌,在昏暗的洞窟深处,他们仅凭最基础的工具,日复一日地从事着看似平凡实则极具意义的临摹活动。他们放弃了成为所谓的大画家,选择了在洞窟中几十年如一日地追求自我修炼。

对敦煌文化的传承意义

敦煌莫高窟因这些美术家的执着与付出,被誉为“沙漠中的美术馆”。他们于无数敦煌文化艺术爱好者与莫高精神追随者心中,点燃了无数“心灯”。本书的问世,更是将这种精神传播得更广。通过这些临摹作品和故事内容,更多人得以深入理解敦煌文化,对敦煌文化的传承产生了积极的促进作用。

该汇编犹如一座纽带,将往昔的敦煌学者、复制品制作者与现今的读者紧密相连。在阅读过程中,每位读者都会形成个人化的体验。或许,你亦被这些敦煌守护者的故事所感染。期待各位点赞、转发此篇文章,并热忱邀请大家在评论区分享您的观点。