近期,海河流域地下水位普遍升高,引发了公众的广泛关注。这一现象不同寻常,揭示了长期治理的成果。在海河流域,地下水过度开采曾是重大难题。自20世纪70年代开始,受干旱和用水结构不合理影响,华北地区地下水持续减少,导致地下漏斗区形成、河湖面积缩小等一系列生态问题。这些问题不仅扰乱了当地的生态平衡,还可能对居民日常用水安全构成威胁。

当前水位上涨对当地产生重大影响,这一现象表明地下水正逐步进入良性循环状态。

2024年漳河贯通成果显著

2024年,漳河实现了显著进展。汛前,该河段全线保持畅通,经漳卫新河顺利汇入大海,通航时长首次超过176天。这一成果得益于各方协作。海委积极履行统筹协调职责,细致制定了补水方案。漳河周边拥有众多关键水利工程,包括岳城水库、漳泽水库、红旗渠等,这些设施在流域农业及防洪工作中发挥着核心作用,并在漳河贯通项目中发挥了决定性影响。

漳河的连通工程显著增加了生态水资源,对漳河流域生态环境的改善起到了关键作用。该工程促进了周边动植物栖息地的恢复,保证了该地区生态多样性的长期稳定。

地下水管控指标确定过程严格

自2020年起,海河流域地下水管控指标制定工作正式开展。水利部负责主导并全面执行,海委和其他流域管理机构承担分工复核任务。涉及京津冀晋豫鲁蒙辽八个省(自治区、直辖市)均遵循水利部技术规范参与。指标制定流程极为严格,不仅明确了地下水提取总量及水位(埋深)的控制要求,还针对地下水取用水计量及监测井密度等管理要素制定了详细规定。

严格设定地下水管控指标具有多方面优势。这一举措为华北地区地下水过度开采等问题的长期治理提供了稳固的制度保障。同时,它也为地下水管理的执法工作提供了明确的执行依据。

多方措施治理地下水超采

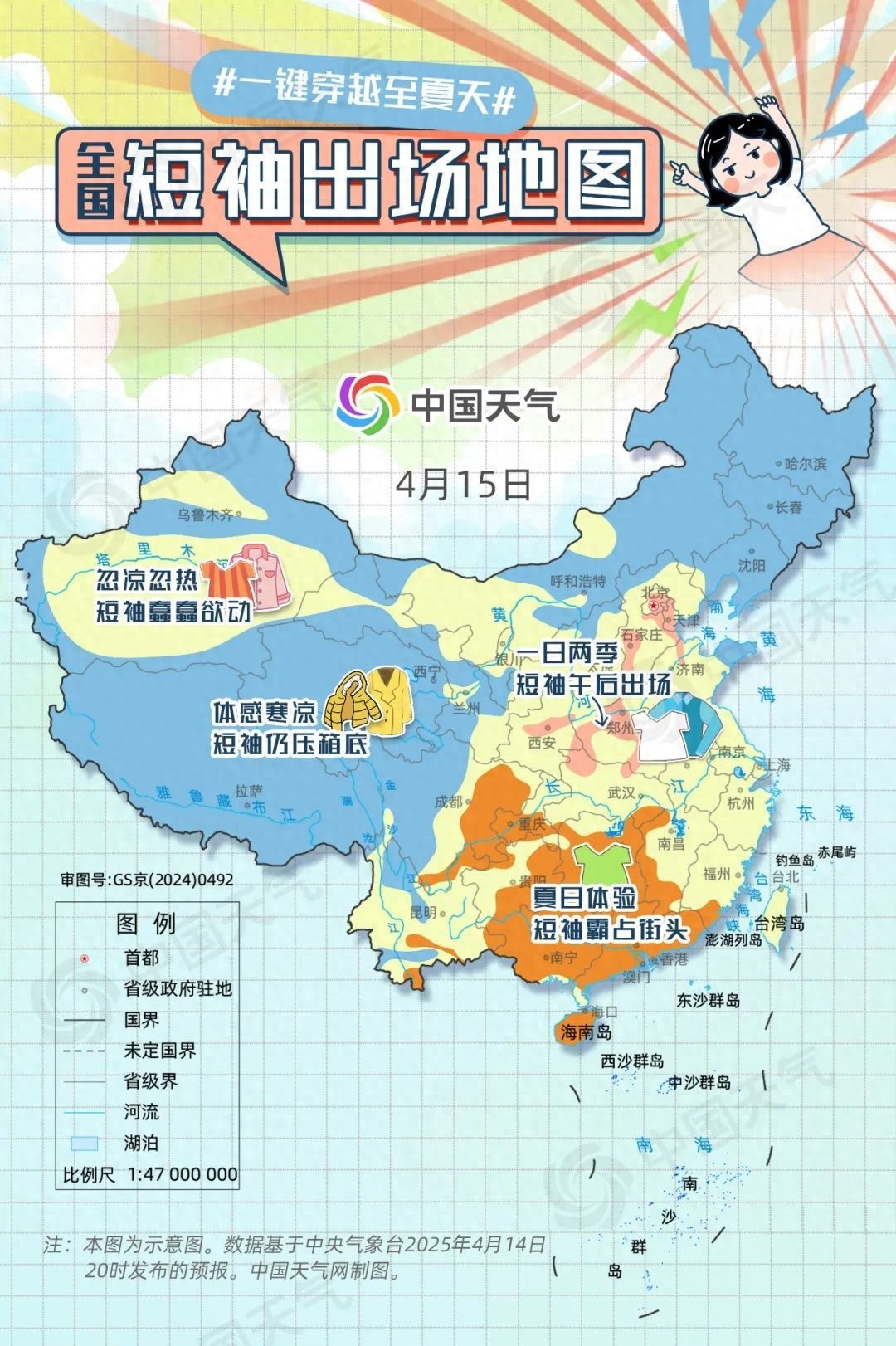

海河流域在应对地下水过度开采的问题上,采纳了多元化的治理方法。其中,“减少与增加”相结合的综合治理模式被认为是核心策略。在减少开采量方面,采取了节水措施和优化农业布局等多种手段,目的是降低对地下水的无序利用。比如,在农业灌溉环节,推广了节水灌溉技术,诸如滴灌技术。此外,调整了农业种植结构,降低了高耗水作物的种植比例。

在“增”的维度上,核心是扩大水源供应,实施河流、湖泊及地下水的补给策略。这相当于为地下水资源注入活力。通过人为干预,增强该区域的水资源和水环境承载能力。这些措施双向推进,推动地下水开采逐步实现合理开采与补给间的平衡。

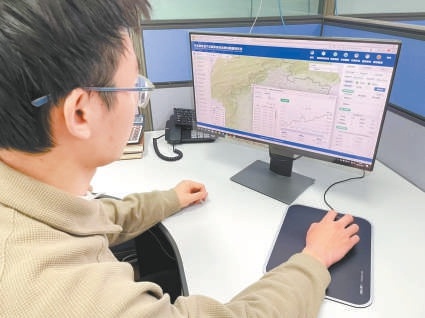

地下水监测系统助力管理

海委建立了华北地区地下水超采综合治理的信息管理系统。该系统在监控地下水治理方面发挥着核心作用。以漳河流域为例,三省地区借助此系统对地下水管控的指标进行了明确划分。依托地下水水位等监测数据,工作人员得以实施实时动态的对比与分析。

有效推动了监管工作的精细化。能快速查明特定区域内是否存在非法过度开采现象。同时,根据水位上涨情况,能及时调整治理策略。这保证了治理行动的科学性和适宜性。

巩固成效推动水生态改善

海委已明确设定了具体的工作目标。针对地下水管理,海委计划采取更为严格的策略。他们正投入大量精力,以确保管控目标能够得到有效执行。这些措施将有助于持续增强华北地区地下水超采治理的成效。目前,海河流域的水生态环境已显现出改善迹象。例如,地下水水位上升和漳河通航恢复等成果,都反映了这一积极变化。

海河流域全面水生态健康的目标尚未实现,前路依然漫长。当前治理措施需持续实施,同时探索新的创新途径亦至关重要。关于提高海河流域水质,我们还需付出更多努力。欢迎读者们积极建言献策,期待您的点赞与分享,共同探讨。