自古以来,津地的发展始终与河海漕运息息相关,这其中所蕴含的丰富历史文化传承,无疑是一笔值得深入挖掘的宝贵财富。

津地的地理位置与“九河下梢”

津地位于渤海之畔,是众多河流汇聚入海的出海口,其地貌特征被形象地称为“九河下梢”。明朝时期,该地区设立的军卫众多,其中“下卫”的指向十分明确,“卫派”这一称呼也凸显了地方特色。津地借助海河和运河等水系,吸引了大量船只的往来。正如光绪年间的《津门杂记》所记载,香船沿着御河至北河、海河等地进行烧香。民国时期,津地利用这种水路便利之处,海河两岸的商船凭借津地连接河海的优势,开展了繁忙的贸易。这条漫长的海河航线,见证了津地自古以来水路交通的重要性。其独特的地理位置,为津地的发展提供了得天独厚的条件。

津地水系的优势历史悠久。自三国时期,曹操在北伐乌桓的过程中,便已利用当地既有的水道,成功开辟了平虏渠等三条运输水道。这些便捷的水道,不仅极大地助力了曹操的军事行动,而且为津地日后成为连接河海的重要交通枢纽打下了坚实的基础。

元代漕运与盐业发展

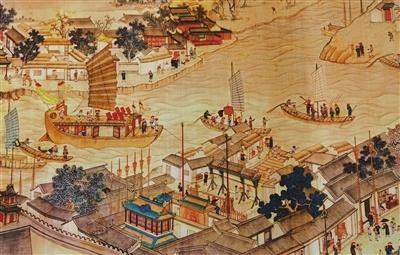

元代时期,津地漕运与盐业成为两大主导产业。诗人笔下的描绘,如翰林学士张翥的“晓日三叉口,连樯集万艘”,生动展现了粮船汇聚的繁忙景象,足以窥见漕运之盛。傅若金的《直沽口》亦提及“使收通漕米,兵捕入京盐”,说明漕运将南方贡赋运送至北方,盐业亦因津地优越的地理位置而兴旺。地方志的记载亦证实了这一点,如某盐场因河路畅通,商贩络绎不绝,税收大幅增加。元延祐三年(1316年)春,“改直沽为海津镇”,这一名称变更彰显了津地在元朝河海运输中的关键地位。

元朝时期对津地的漕运给予高度关注,这一举措在一定程度上促进了津地沿海地区的增长。海河两侧,相继成立了接运厅、临清万户府等机构。这些机构的设立,吸引了大量人口聚集,人们纷纷来津地运输货物、进行交易,从而使得津地愈发繁荣。

妈祖文化的传播与影响

津地对于妈祖文化的认同独具特色。自元朝时期起,妈祖文化便开始向北方传播,直沽地区不仅是其接受地,更是其传播地。历史上,“海漕粮至直沽,遣使祀海神天妃”的记载,见证了妈祖文化对津地产生的深远影响。随着明朝的继承与发展,至清代,妈祖天后娘娘已被尊为“三津福主”,成为民俗中的大神,对津地的文化产生了广泛而深远的影响。

津地独特的地理位置和漕运的繁荣,使得妈祖文化在此地生根发芽。在这一传播过程中,妈祖文化与当地文化相互融合,共同发展。位于海河北岸的妈祖庙众多,当地居民常前往祈福,希望妈祖保佑船只航行安全。随着时间的推移,妈祖文化逐渐成为津地民众生活与信仰的一部分。

明代天津的发展

在明朝时期,天津持续繁荣发展。胡文璧,时任天津道官员,其描述生动展现了元朝时期漕运至直沽后的盛况,对天津在明代的进一步发展起到了奠基作用。明代设立三卫,天津城名之由来,与该地的历史、地理等多重因素密切相关。关于“天津”名称的由来,有多种解释,例如《金史》中有所记载,还有说法与朱棣的谋士姚广孝有关。这些多样的因素共同表明,天津在明代的发展已经呈现出多元化的趋势。

天津城防设施持续优化,三卫的设立显著提升了军事防御效能,同时也在一定程度上强化了治安管控。众多军事人员及其眷属在三卫集中居住,构筑了更为紧凑的居住区域,这一变化有力推动了明代天津城市的扩展与进步。

津地河海漕运的历史沉淀

津地河海漕运历史源远流长,历经元代之繁荣与明代之持续发展。元朝时期,漕运使得南方贡赋得以抵达北方,促进了沿线经济的繁荣。在此基础上,明代进一步推动了津地军事、政治、文化等多领域的成熟。众多地方志及古代文人的诗句,均见证了这一深厚的历史积淀。

海河两岸,历史上遍布众多码头,它们曾是商船、粮船往来的见证。尽管部分码头遗址已历经岁月变迁,但至今仍能唤起人们对昔日津地河海漕运繁忙景象的深切感受。一些年长的居民,甚至能讲述先祖们参与漕运的生动故事。

当代津地与历史的连接

津地当代在社会发展的大背景下,历史传承依然紧密相连。众多历史遗迹得到妥善保护,如妈祖庙已成为当地独具特色的文化旅游胜地。游客踏入妈祖庙,宛如穿越至津地悠久的历史长河。尽管津地在河海运输领域已呈现新的发展态势,但其历史脉络依然得以保留。

然而,在津地的发展历程中,对河海漕运等历史文化遗产的重视程度如何,这无疑是一个值得深入探讨的话题。本文旨在引发读者的思考与讨论,期待在阅读完毕后,大家能踊跃发表意见,积极参与互动。同时,我们也鼓励大家点赞并分享这篇文章,以便让更多的人领略到津地所蕴含的独特历史文化魅力。