学术界中,跟随著名学者进行研究既提供了众多机会,亦伴随着严格的标准。李云博士后有幸成为叶嘉莹先生的学生,其学术探索之路交织着启示与考验。

拜入师门

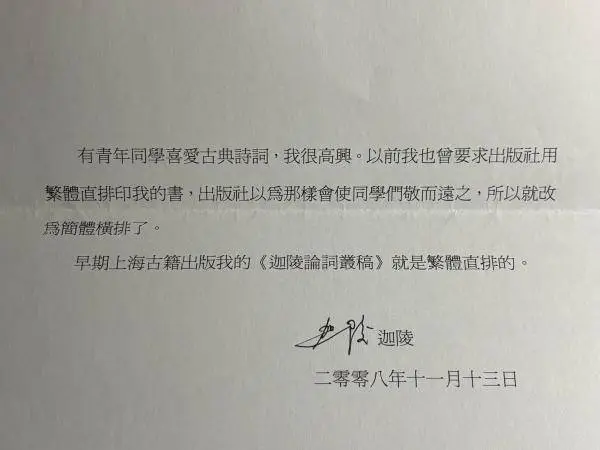

李云博士毕业后,有幸成为叶嘉莹先生的博士后弟子。这一机遇实属罕见,使他从再传弟子转变为亲传弟子。作为先生的学生,他开始协助整理讲稿,这为他深入理解先生的学术思想奠定了基础。对于众多研究古典文学的学者而言,这种拜师机会令人艳羡。在当前,众多学者渴望得到前辈大师的指导,李云无疑是其中的幸运儿。

在与先生深入接触的过程中,他不断沉浸在学术世界里。

在寒假期间,他研读顾随的论文,偶然翻阅了王国维的《人间词话》,从中获得了顿悟,领悟到学者们所传达的是对生命的深刻感悟。这一领悟促使他在学术探索的道路上迈入了更深入的阶段。

见解初受认可

李云著作《中西文论互鉴中王国维、顾随、叶嘉莹以生命体悟为中心的词心传承》,篇幅虽短,不足两万字,却经李云先生细致审阅。起初,李云先生指出李云对词学表面功夫理解不够深入,但李云并未因此止步,而是努力进行改进,继续前行。

李云持续阐述以生命体验为核心的叶先生诗学观点,经过不懈努力与持续优化,其见解最终赢得了先生的赞同。这一演变过程凸显了深入研究与精心雕琢学术成果的必要性。类似情形在学术界较为常见,众多具有价值的学术成就往往需经历多轮修订方能获得认可。

深入研究家族文化遇阻碍

在创作《叶嘉莹诗词人生背后的家族文化特质》一书中,作者遭遇了难题。由于内容触及叶氏家族的隐私,作者遵循其“弱德之美”的哲学,选择不彻底揭露。这一做法既对研究造成了障碍,也使李云深刻认识到了尊重研究主体意愿的必要性。

文章完成后,导师对李云有了新的要求。导师自认是诗人,期望李云能超越肤浅的描述,深入探究。这一点体现了在研究人物过程中,理解其自我定位对于深入分析至关重要。

得到先生夸奖

李云在研究工作中展现出了扎实的英文基础,得到了导师的认可,称赞他勤奋。在撰写《中西文论互鉴中王国维、顾随、叶嘉莹以生命体悟为中心的词心传承》时,他的作品并未获得完全肯定。然而,经过不懈努力,他后续创作的《生命体悟诗学的共鸣与回响》获得了导师的高度评价,被视为深入研究的成果。这一转变充分体现了学者持续进步和努力的成效。

电话中先生的致谢表明了李云的研究成果斐然。经过撰写多篇文章,李云逐渐赢得了先生的认可,这一过程彰显了他在学术道路上的艰辛与进步。

面对先生的严格要求

先生的期望极为严格,他强调必须秉持实事求是的原则,坚决摒弃夸大其词、牵强附会以及空洞无物的表述,并避免使用非学术性的语言。在评估诗心等领域的对错时,他的立场坚定且明确无误。

李云的书写错误,先生会严厉地指导他阅读以自悟,不进行详尽的解释。这种严谨的态度能够激发李云主动寻求真理。同时,这亦与众多优秀学术传统中前辈指导晚辈的精神相契合。

不同研究路径的迷茫与成长

李云在兼顾多任务时感到矛盾与挣扎,他渴望重返近代文学研究领域。然而,令人称奇的是,他在这两个领域的穿梭学习,分别促进了他在各自研究领域的进步。

在此情境下,他撰写了诸如《从“清者”至“任者”——叶嘉莹20世纪60至70年代诗文的心路历程》等文,并得到了先生的宝贵完善意见。由此,我们领悟到,学术探究并不总拘泥于一个领域,与不同学科领域适度交流可能带来新的见解。

在阅读这些故事后,人们不禁思考:若你遭遇与李云相似的严苛导师和复杂研究方向的挑战,你将如何应对?欢迎在评论区留下你的见解,并对本文点赞或转发。