今年,叶嘉莹先生在百岁高龄时离世,其生命轨迹就此画上句号。尽管享年已高,这一消息仍令无数敬仰者深感悲痛。此事无疑成为了一个充满敬意、热爱与不舍的焦点话题。

叶嘉莹与古典诗词的缘分

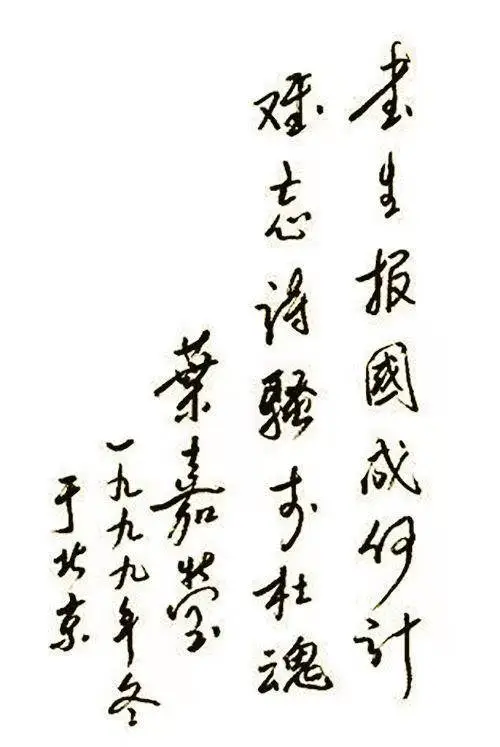

叶嘉莹先生一生钟爱古典诗词。她曾坦言,这种热爱是与生俱来的,与她性格相契合。古典诗词贯穿了她的一生,无论是阅读、创作,还是评论、讲解,她都全情投入。她亲手书写的“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂”一语,充分体现了她对古典诗词中所蕴含的情感与价值的深刻理解。在她看来,诗词不仅仅是文学作品,更是生命中的核心所在。这一理念在她的众多事迹中得到了充分体现,古典诗词如同灵魂伴侣,始终伴随着她的一生。

叶嘉莹视古典诗词为生命的指引灯塔。自幼在家庭氛围的熏陶中,她对诗词的热爱之种已然播下。这份热爱随着岁月的流逝不断壮大,最终在她的心灵深处占据了一席之地。她深知诗词的内涵深邃,尽管童年时难以完全领悟,却凭借过人的记忆力,背诵了众多诗词。随着年龄的增长,她对诗词的理解和感悟也在不断深化,与她的认知一同成长。

师之影响

叶嘉莹先生在其成长阶段,深受恩师的影响。顾随老师的授课内容虽不系统,却富含珍贵的知识。尽管其他同学觉得其教学缺乏系统性,叶嘉莹却从中领悟到了中国古诗词的精华。在顾随老师的言传身教中,叶嘉莹的诗风发生了显著变化,她由多愁善感转变为勇敢面对苦难。她将老师传授的坚韧不拔的精神铭记在心,在历经生死病痛、苦难挫折时,这种精神成为了她面对生活的坚强支柱。

顾随先生对叶嘉莹的影响,不仅体现在诗风上。叶嘉莹对老师的敬重,以及从老师那里获得的智慧和力量,都昭示着这种影响的深刻性。在其90岁寿辰时出版的口述自传《红蕖留梦》中,叶嘉莹回顾了老师,凸显了顾随先生对她影响的深远程度。在叶嘉莹的诗词创作和精神追求中,顾随先生的身影留下了难以抹去的印记。

人生坎坷

叶嘉莹的一生并非一帆风顺。在17岁那年,她遭遇生命的无常,幸得伯父伯母的关照,方才得以完成大学学业。婚后,丈夫出狱后性情大变,对她施以暴力,在这段黑暗的岁月中,古典诗词成了她心灵的庇护所。多年海外漂泊,她心中始终充满对故乡的深切思念。每当读到杜甫的“夔府孤城落日斜,每依南斗望京华”,她便不禁泪流满面。此外,她敬仰的人有的已离世,有的照片被毁,她的心中充满了遗憾。

她的人生历程坎坷不平,经历了家庭的悲剧和生活的动荡,但她从未放弃对诗词的执着追求。在困境中,她凭借对诗词的热爱坚守自我,将诗词的沉浸比作溺水者紧握的浮木。面对重重苦难,诗词犹如她的铠甲,虽不能抵御外界的伤害,却支撑着她内心的坚强,让她勇敢地面对这个世界。

回国讲学

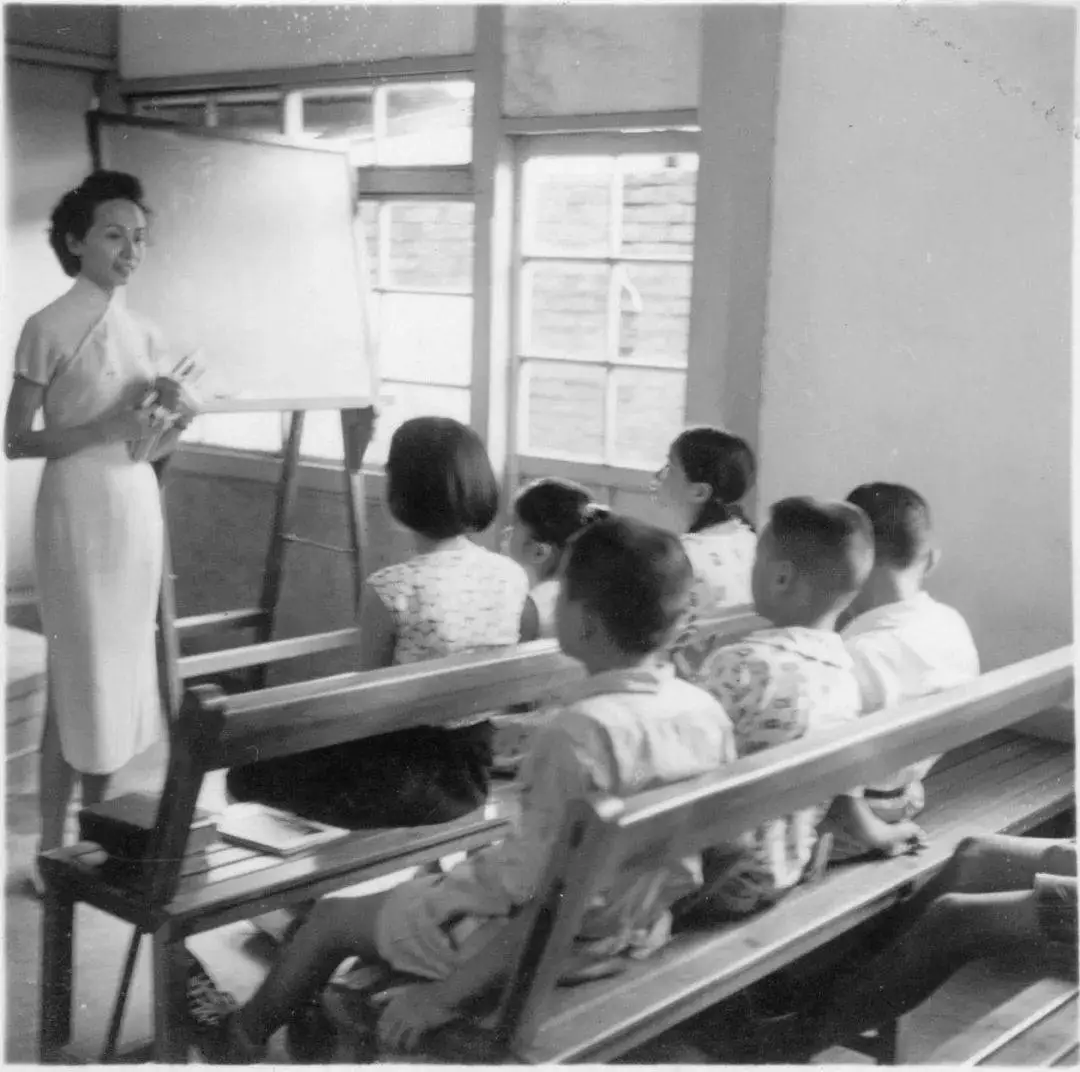

叶嘉莹女士归国之旅,其动因与一次偶然的触动紧密相连。在火车之上,她目睹了一位青年热切捧读《唐诗三百首》,这一幕深深触动了她。回国后,她首先来到了北京大学进行讲学。随后,南开大学亦由李霁野先生的竭力邀请,邀请她前往讲学。在此,她与南开结下了深厚的情谊,并为此经历创作了诗作。在南开讲学的日子里,她与学生一同沉浸在诗词的海洋中。白天他们讨论诗歌,夜晚则讲授词章,她与学生们共同陶醉于诗词的情景,令人动容。

叶嘉莹的讲学具有深远的意义,其所传递的是纯粹的诗教精神。她对孔子关于“诗可以兴”的阐释有着深刻的理解,并通过讲学活动将这一富有感召力和启发性的诗教传统传承下去。在她的课堂上,每一次交流都如同播撒诗词的种子,对中国诗词的传承与发展贡献了不可磨灭的力量。

诗教薪传

叶嘉莹致力于诗歌教育的传承。她深知诗词阅读与背诵的价值,从幼年时便开始运用记忆力进行背诵,随着年龄的增长,她的感悟也在不断深化,这一过程本身就是诗教的体现。她将这一理念传授给学生们,通过多种方式解读诗词,激发学生对诗词的热爱与感动。

她对诗教的传承,不仅体现在理论层面的阐述,更在于实际行动中。她的教学方法,对诗词的解读与体会,均构成了传承的要素。在她的课堂中,学生们深刻领悟到,诗词的内涵远超字面意义,更是一种激发联想、触动心灵的精神体验。她成功地将诗词的内在生命力呈现给学生。

先生离去后的缅怀

先生虽已离世,然而她的形象却长存于民众记忆之中。她遗留的丰富诗词研究成就、对诗词的深切热爱以及她开设的诗教课程,均构成了人们追忆她的核心部分。我们对她怀有崇敬之情,她的精神犹如一座高悬的灯塔,照亮了我们的前行之路。

叶嘉莹先生离世,关于如何有效传承她所提倡的诗教理念,您有何高见?诚邀各位参与讨论交流。同时,期待您的点赞与文章的转发分享。