叶嘉莹,被誉为古典诗词研究的泰斗,即便在晚年,依旧致力于古诗词的传承工作,为文化界增添了一道亮丽的光彩。91岁那年,她受活字文化之邀,编选了《给孩子的古诗词》;次年,93岁高龄的她又开设了吟诵课程。可以说,她的晚年生活对古诗词的传承起到了至关重要的作用。

叶嘉莹的选集创作

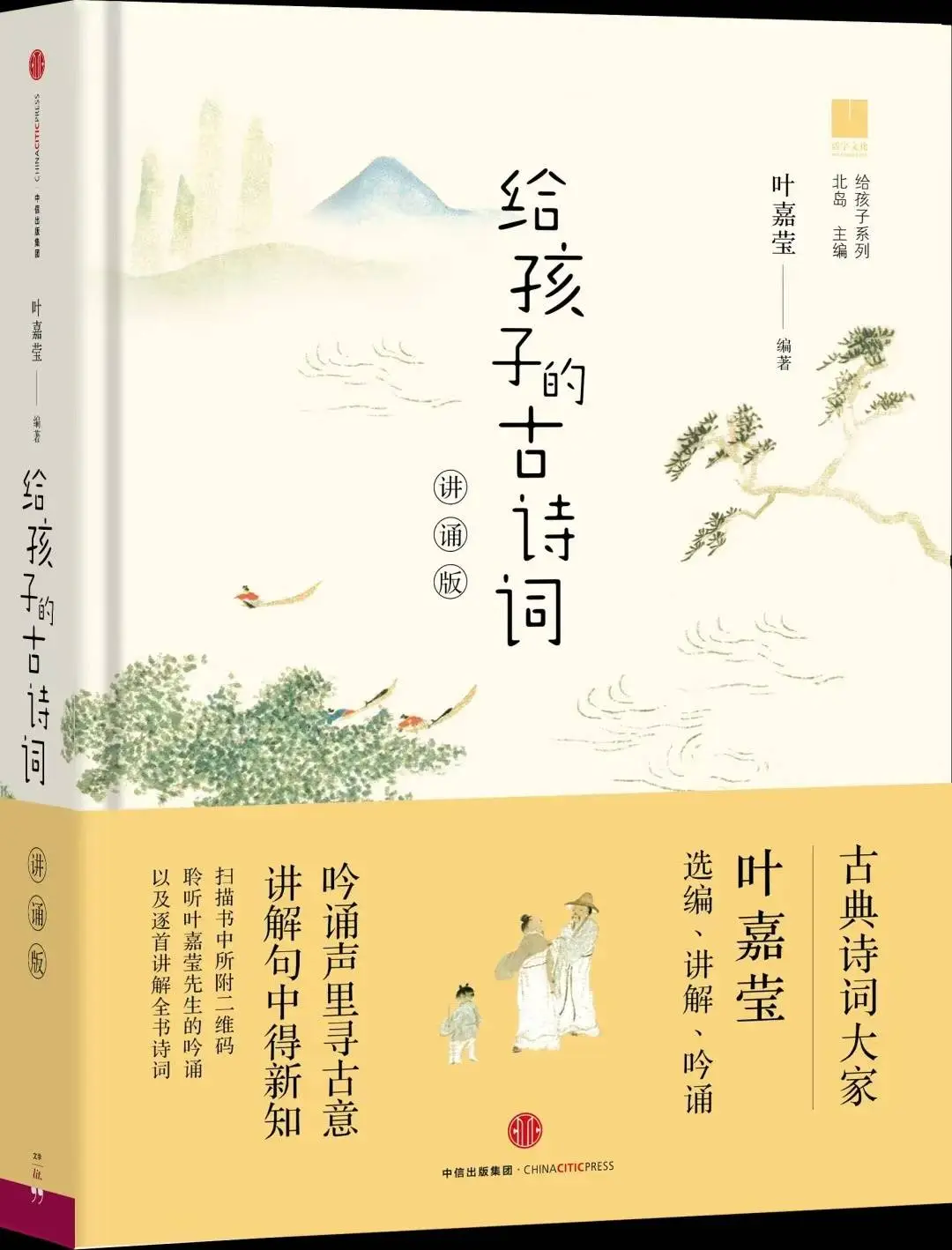

叶嘉莹,年已91岁,精心挑选了218首古诗词,编成了《给孩子的古诗词》一书。在编选过程中,她尤为重视诗歌的完整性。她反对将诗句拆分解读,主张完整把握诗的意境和前后连贯性。此选集充分体现了她对孩子们的深切关怀,精选了适合他们阅读的古诗词,为古诗词的传承做出了重要贡献。此外,她还积极参与选集的完善,根据家长反馈,亲自朗诵并解读了218首古诗词。

在选编过程中,叶嘉莹付出了大量心血。仅用一个暑假,她就完成了编选工作。这一高效的表现充分体现了她对古诗词的深刻理解和熟练运用,同时也反映出她迫切希望将古诗词传承给后人的热切愿望。

叶嘉莹,年届九旬,于豆瓣时间平台推出了《以乐语教国子·叶嘉莹古诗词吟诵课》。课程中,她细致品鉴并示范了300余首诗词的吟诵。叶嘉莹深刻认识到吟诵在古诗词传承中的关键作用,并恢复了早年学习古诗词时的吟诵方式。早年,她因吟诵如同歌唱般害羞,而中年教学时并未采用吟诵。然而,步入晚年,她克服了羞涩,系统地传授诗词吟诵。这种教学方式不仅限于传授方法,还涉及吟诵技巧、声韵之美以及诗词的深层内涵等多个层面。

叶嘉莹教授开设了吟诵课程,该课程生动呈现了古诗词的丰富魅力。众多诗词爱好者得以借此课程深入了解经典诗词的吟诵技巧与声韵规律。此教学模式有效拓宽了古诗词传播的渠道,使得更多人得以从多个角度领略古诗词的韵味。

近期著作思想

2023年,她的著作《兴于微言:小词中的士人修养》问世。书中,她通过分析众多经典小词,细致展现了传统读书人在小词中所体现的忍耐与坚守,以及他们对家国的深切情怀。这一解读深刻揭示了“兴于微言”这一词的特点。在书中,我们能够观察到她对传统士人文化的深刻挖掘,以及对小词在现代语境中价值的全新阐释。

通过深入研究这些细微词汇所体现的文人素养,她使我们对古典文化有了全新的理解。这一发现揭示了她的研究视野不仅限于古诗词的诗律、意境和吟诵技巧,更关注作品所蕴含的文化价值和人文精神。

合作方的回忆

李学军,活字文化的代表人物,回忆起在《给孩子的古诗词》一书的出版过程中,与叶嘉莹进行了频繁的交流。他强调,叶嘉莹对诗歌韵律的重视,以及她审定的原则,对书籍的风格和质量产生了直接的影响。当出版方收到家长反馈,决定录制她的讲解音频时,这一切都显现出双方之间良好的合作关系,以及叶嘉莹严谨的学术态度。

李学军提到,叶嘉莹对他的影响深远,使他深刻领悟了她所秉持的诗学理念。在推广诗词审美和传统价值方面,她信念坚定。在与出版方的交流中,她展现出对古典诗词传承与保护的成熟理念体系。

诗词理念与审美倾向

叶嘉莹教授对诗歌韵律美感极为看重。在选集编纂与吟诵课程开设中,韵律均占据核心位置。她挑选给孩子们的古诗词作品时,倾向于那些光明、美好且富含正能量的篇章。她坚信,古诗词中蕴含着激发人心的力量。这种力量既源自文字的优雅与和谐,也源于诗歌所表达的深邃情感与积极态度。

她的诗词审美观念对现代儿童解读古诗词提供了重要指导,有助于青少年从新颖视角认识到古典诗词并非艰涩难明,而是充满活力和感染力的艺术珍品。

叶嘉莹的文化意义

李学军认为,叶嘉莹是中国传统文化传承的标志性人物。她毕生致力于传统文化的传承工作。在公众心中,她犹如一盏明灯、一颗璀璨的星。在教书育人、日常生活乃至文学创作中,她始终与古典文化紧密相连。她将毕生精力奉献于古诗词的传承,为新时代传统文化传承之路增添了至关重要的指引者。

叶嘉莹先生的行为激发了众多人对古诗词传承的关注。在现代社会,我们应如何有效传承她的理念?对此,我们期待大家的讨论。同时,恳请大家点赞并分享此文,以便让更多人认识到叶嘉莹先生的杰出贡献。