南极,这片充满神秘与遥远的大陆,始终吸引着人类的探索目光。其冰层之下的地质形态和地貌变迁,以及科研所面临的挑战,引发了人们的浓厚兴趣。近期,一场科普活动将这一主题带到了西安市经开第三中学,让师生们得以近距离接触。

南极科考的历史

全人类共同参与南极科考,这是一项宏伟的事业。在国际舞台上,多个国家相继投身于南极科考的行列。我国在1981年5月11日设立了国家南极考察委员会。自此,我国持续发起南极探险。截至目前,我国已在南极成功设立了五个科考站,并将科研活动拓展至冰穹A这一南极冰盖的最高点。这些成就充分展现了中国在全球科技探险领域的活跃态度,同时也体现了我国作为大国在科学探索方面的责任担当。每一次科考站的设立,都代表了中国科研实力的扩展。每一次对未知区域的探索,都为全球南极研究贡献了新的研究成果。

南极地区的科学考察是全球人类探索未知领域的关键环节。自上世纪起,各国陆续在此展开研究。各国在探索内容和成果上各有侧重,如某些国家在海洋生态系统研究上取得显著成就,而另一些则在气象监测领域展现出卓越才能。中国在极地科研领域的进展,不仅对全人类南极探索具有重要意义,同时也持续推动着国际科研界的合作与交流。

张玉柱教授的讲座主题

在西安市经开第三中学,西北大学城市与环境学院的张玉柱教授以“探秘南极走进科学”为题进行了一场讲座。该主题吸引了众多师生关注。讲座中,张教授分享了诸多宝贵信息。首先,他聚焦于国内外南极考察的历史,并探讨了其中体现的科学家精神。这种精神被视为南极考察持续进步的核心动力。

教授在讲解时,将南极考察的历史与科学家们的精神紧密结合起来。得益于历代科学家面对重重困难与挑战的勇气,南极考察得以持续进步。在教授所讲述的每个历史片段中,都能看到科学家们无私奉献的影子。这种精神在现今依然熠熠生辉,成为年轻学子们的楷模。它鼓舞着他们勤奋学习,希望未来也能加入到伟大的科学探索行列。

南极科研的多元角度

张教授对南极科学研究的价值进行了多维度分析。从天文学观测的视角出发,南极因其独特的位置和气候特征,成为了观测天体的绝佳场所。这里的天空纯净,光污染和大气干扰极少,天文学家能够观察到更加明亮的星空。同时,从地质地貌演化的角度来看,南极冰层之下蕴藏着地球演变的大量未知信息,每一块岩石和每一层沉积层都可能成为揭开地球历史之谜的关键。

南极,作为地球气候系统的一个关键构成部分,在大气科学观测和气候变化领域扮演着重要角色。每一微小的温度变动,每一项大气成分的波动,都可能对全球气候变化产生深远影响。张教授参与了第39次南极考察队,该队伍于2022年10月26日启程前往南极,致力于对这些研究领域进行更深入的探索和研究。

南极科考的艰辛条件

张教授指出,南极科考需面对多变的气候及极端天气。该地区气候多变,大风和暴雪频发。科考人员需在严寒环境中作业,对装备及人员素质提出高标准。破冰取样任务尤为艰巨,需特殊设备破除厚冰层,同时保证采样过程科学且精确。

恶劣环境下,生存训练变得尤为关键。科考队员必须随时准备应对各种紧急情况。例如,在冰盖上,他们可能面临冰裂缝的威胁,必须熟练掌握特定的行走方法。此外,物资保障也是一个难题,在漫长的考察期间,保证物资充足且不受恶劣天气破坏是一项艰巨的任务。

讲座对学生的影响

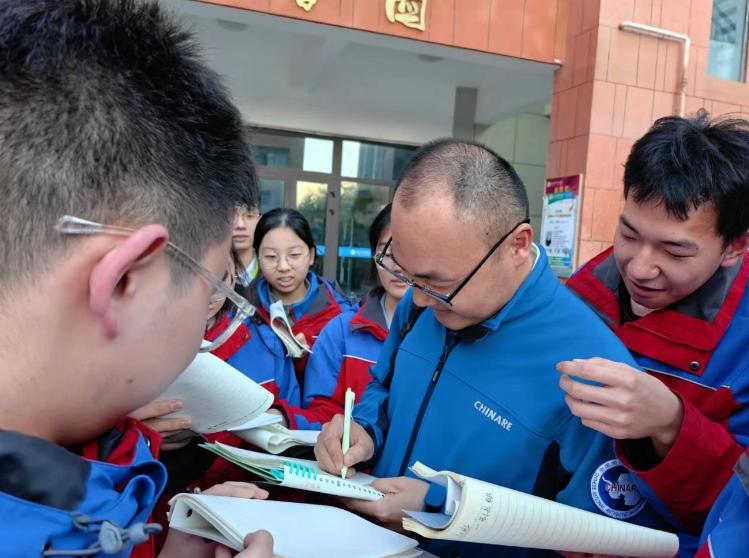

本次讲座为学生们揭示了南极科考以及科学研究的全新视角。学生们受益匪浅,通过与专家的面对面交流,他们对科考的重要性和挑战性有了新的理解。这不再是纸上谈兵的知识,而是一次既充满风险又极具吸引力的深邃探索。学生们深刻体会到了科学家精神的激励。

许多学生表达了对自然科学的新兴趣,有的甚至萌生了前往南极进行科学考察的愿望。这反映出讲座不仅限于知识传递,更在于精神的延续。讲座激发了学生对未知领域的探索欲望,并鼓舞他们追寻梦想的脚步。

展望未来的科考

中国南极考察实现了多项成就,然而,这一领域的进展持续深化。展望未来,南极科研活动将拓展其深度与广度。科技进步有望使我们对南极冰层下方地质地貌的变化进行更为精细的监测。同时,借助新技术和新设备,应对极端气候和复杂挑战的能力也可能得到显著增强。

现在的学生群体或许将成为南极科学考察的未来中坚力量。他们通过参加此类讲座汲取知识,不断成长。那么,未来的南极考察团将如何为全人类揭示新的科学奥秘?这无疑是我们共同期待的事件。同时,我们也热切欢迎广大读者在评论区留下您的见解,为文章点赞并分享。