中国极地考察已走过40载岁月,期间积累了丰富的科学研究成果和深远的历史意义。特别值得一提的是,11月13日,在长沙两所中学举办的极地知识进校园活动,吸引了众多目光,成为一大焦点。

极地考察40年成果丰硕

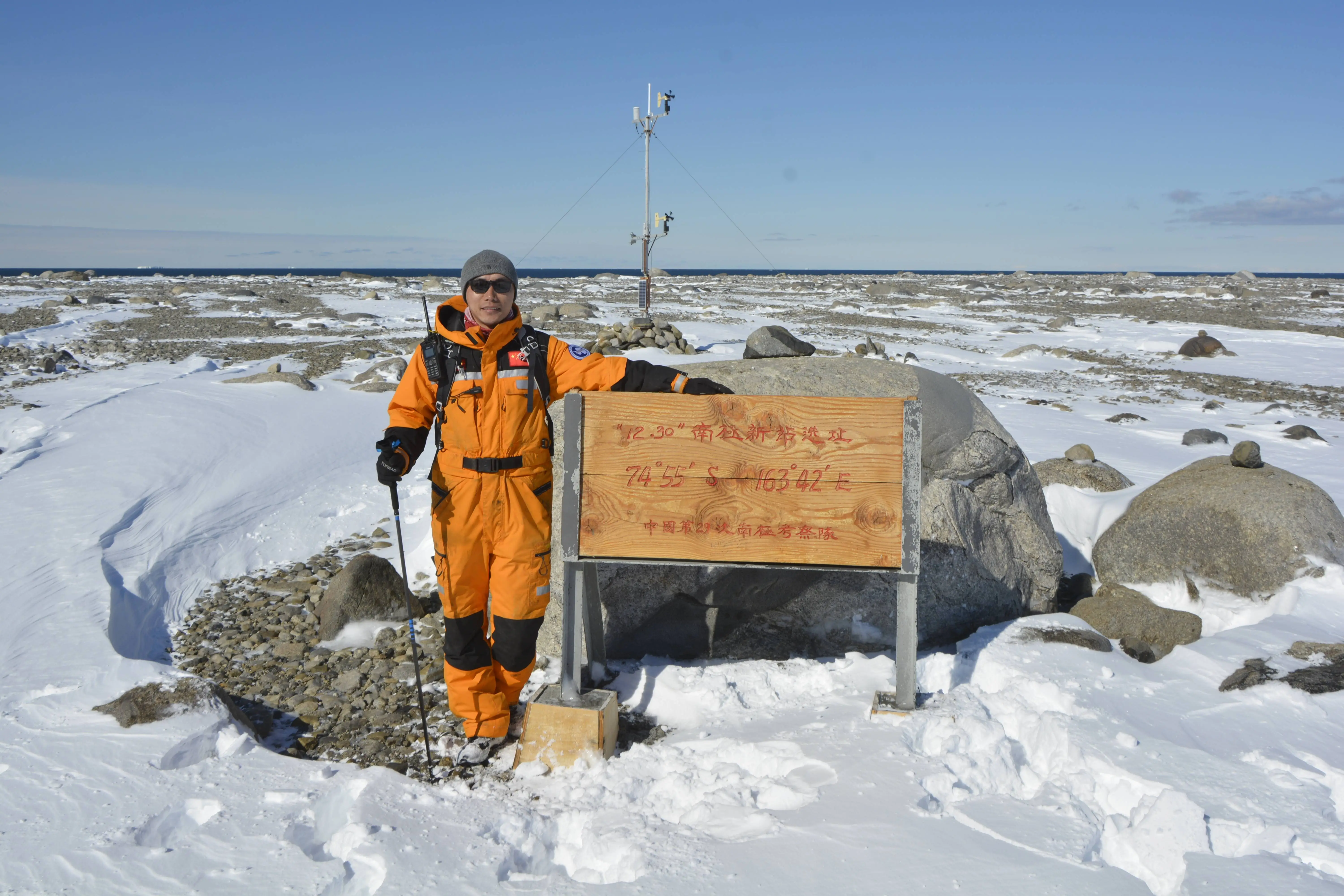

张北辰,中国第40次南极考察队领队兼首席科学家,就极地气候研究等方面的成果进行了分享。经过40年的极地考察,我国在考察站建设等领域实现了显著进展,例如“雪龙号”的发展等。这一历程见证了我国在极地科研能力的持续深化和拓展。这些成果凝聚了众多科考队员的辛勤付出,从克服严寒冰雪的挑战到攻克设备技术难题,每一步都充满艰辛。

这些成就对于我国乃至全球对极地领域的认知具有深远影响。它们使我们能够更精确地理解极地气候和环境,并在全球气候研究等多个领域提供了关键的数据支撑。

科考队员亲身分享南极科考

韩惠军,中国第38次南极考察队的一员,曾7次参与南极科学考察。在秦岭站的建设过程中,他投入了大量的心血。此次,他指导学生通过测绘的角度来认识南极,使学生能够直观地感受南极的风貌。来自湖南的气象工作者,中国第29次南极考察队员陈朝晖,分享了南极气象的基础知识和科考经历。这些分享让同学们仿佛身临其境,体验到了南极科考的氛围。

科考队员的队伍激励了众多年轻人对南极科考充满向往。他们的非凡经历展现了勇敢面对困难的探险精神,同时也让学生深刻认识到,科考不仅是对科学领域的探索,更是一种对未知领域持续开拓的执着追求。

趣味极地科学问题探究

在活动过程中,提出了若干引人入胜的极地科学议题,例如,能否将极光产生的能量加以利用,以及我国自主研发的破冰船在攻克哪些技术难关。这些问题促使学生们进行了深入的思考。若极光能量的利用成为可能,或许将引领我们进入一个全新的能源时代。

破冰船研发的成功至关重要,它直接关联着极地科学考察的顺畅进行。攻克的技术难题确保了船只能够在极端恶劣的极地环境中安全航行,为考察队提供了稳固的支持。这些科学问题的解决,正是极地考察巨大潜力的体现。

跨越半球的视频连线

现场最引人注目的是中国南极长城站与中山站的视频连线。尽管存在时差,师生们仍能体验到两半球之间的显著差异。在长沙的凌晨,南极即将迎来日出的景象,让师生们感到十分惊奇。

这种连线活动极大地提升了学生的参与热情。师生们仿佛置身南极,深切地体会到了其独特的魅力。这种互动体验显著缩短了师生与南极之间的距离,使得南极不再是一个遥远的抽象概念,而变成了一个可以直观感受和触摸的地方。

学生对极地的向往

李欣悦,明德中学的一名学生,表达了她长大后希望前往南极探寻未知的愿望。这一表态充分显示出活动对学生产生了深远的影响。此类活动在学生心中播下了对极地科学考察的憧憬之种。众多同学亦可能因参与活动而激发起对自然科学研究的强烈兴趣。

此类活动促使众多学生关注极地环境等议题,进而投身于相关科研工作或环保宣传活动。或许在不久的将来,他们真的有机会踏上南极大陆,续写我国极地科学考察的新篇章。

活动的组织与科普书赠送

国家海洋局极地考察办公室主导,联合多个部门共同承办了此次活动。众多部门的参与充分展现了社会各界对极地科普教育的关注。在活动现场,向学生们赠送了极地海洋科普读物。

这些图书显著扩充了学生的极地知识库,有效助力他们更深入地探索极地领域。活动使学生得以汲取知识,进而对极地奥秘进行更深入的挖掘。

末了,需询诸读者:您是否认同此类极地科普进校园活动对极地事业未来发展的促进作用?敬请点赞、转发及留言讨论。