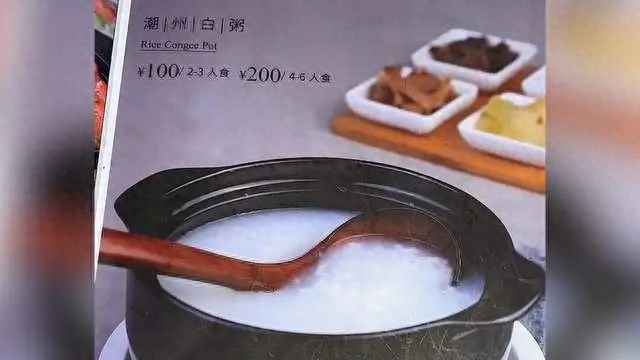

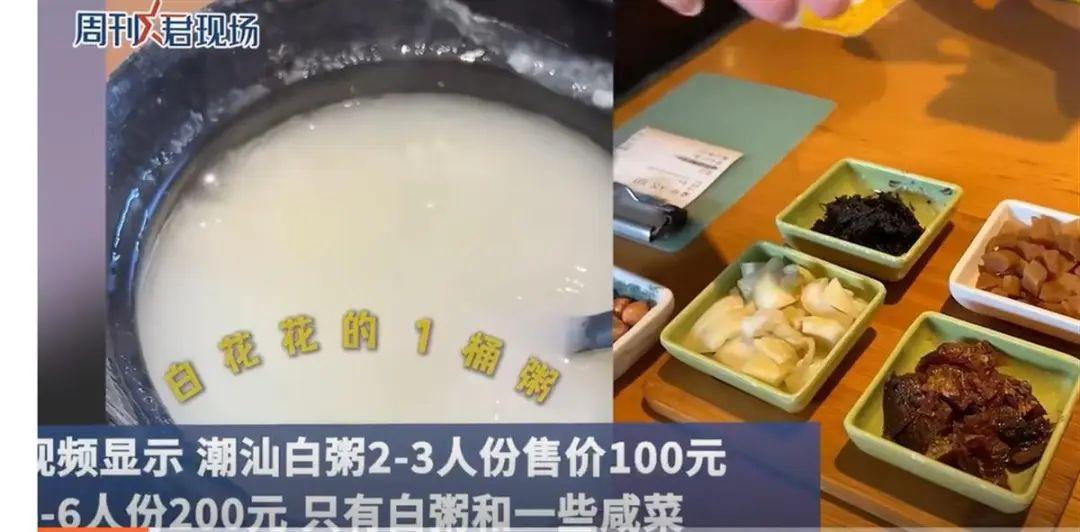

近期,上海地区出现了一种名为“白粥刺客”的现象。一锅可供4至6人食用的白粥搭配咸菜,售价高达200元;即便是2至3人份,价格也需100元。此现象迅速引起了公众的广泛关注,相关讨论更是迅速攀升至热搜榜单。这一价格究竟是否合理,是物有所值还是过度收费,成为了众人热议的焦点。

饭馆菜品价格现状

位于上海热闹商业区的这家饭馆,以其潮汕特色美食而著称。然而,其菜单上的菜品价格普遍偏高,这一现象虽在过去未曾激起较大争议。但近期推出的200元白粥,却让众多食客感到震惊。这一现象似乎暗示,顾客可能对其他菜品的价格尚能接受,但白粥的高昂价格却超出了大众的预期。因此,这家饭馆有必要深思其价格定位是否会对长期经营造成影响。同时,他们还需重新考量顾客的消费心理和预期。

饭馆的定价往往考虑了整体经营成本和预期利润。在商业区域,经营成本相对较高,他们所提供的食材和服务可能是他们认为值得这个价格的原因。然而,这样的价格与公众心目中白粥的价格相去甚远,因此不可避免地会遭遇巨大的舆论压力。

白粥高价的理由

该饭馆服务员表示,白粥之所以价格较高,是因为它采用了东北地区的有机大米和阿尔卑斯山的矿物质水进行熬制,且是人工现场熬煮。然而,有网友指出,他们点的白粥底部出现了烧糊的现象。饭馆方面则回应称,在制作过程中使用了上等食材,包括新鲜虾、蟹、贝类等海鲜,以及多种潮汕地区的特色配料,并且制作工艺非常讲究,涉及多道工序。此外,店长还提到,这款粥是用依云水熬制的,价格自十几年前便保持不变,其初衷并非面向大众销售,而是因为老板觉得味道好,才将其加入菜单。

顾客视角下,普通民众往往难以洞察这种定价机制。不论食材品质如何上乘,制作工艺多么繁琐,白粥的本质仍旧是粥。长久以来,大众对粥的定价观念根深蒂固,不易改变。在外就餐,一份海鲜粥的价格通常不过几十元,即便包含海鲜成分,其价格亦不会攀升至200元的高位。

网友的不同看法

网络热议此事件,众多网友纷纷发声。部分网友质疑:“哪家粥不是现煮?”“我们这儿的白粥只需3元”,对高昂价格表示不满。鲜明的价格反差使得消费者感到受骗。另一方面,也有网友表示对商家的理解,认为“明码实价无可厚非”“觉得贵就不点即可”。这反映出消费者对高价商品持有各异的观点。

有人基于个人日常消费体验认为定价不合理,而另一些人从商业运作规范的角度出发,则认为这样的定价是可接受的。这种对立的观点揭示了在市场经济环境中,消费者与商家在商品定价问题上持有不同立场。在消费选择多样化的当下,消费者更加关注商品的性价比,而商家则需要平衡利润与顾客的接受程度。

市监局的态度

上海浦东新区市监局及潍坊市监所的工作人员表示,他们已对网络传播的信息进行了记录,并将向相关负责人反馈并核实情况。针对企业自行定价的商品,他们强调,价格是否过高不能轻易定性,需根据具体情况进行判断。只有当商家未明确标示价格或哄抬价格时,才会采取监管措施。消费者若持有直接证据,可通过12315平台进行投诉举报,监管部门将随即启动调查程序。

监管部门表现出了审慎的态度。他们一方面认可企业定价的自由度,另一方面也致力于维护消费者的权益。然而,这种模糊的回应引发了公众的困惑,究竟何为价格过高?缺乏明确的界定标准,未来类似事件可能再次引发争议。

店家的顾客定位

店长指出,那些认为价格过高的顾客并非他们的目标消费群体。这一说法显示出商家似乎对目标顾客群体有着清晰的定位。若餐厅定位为服务高消费群体的高端场所,其定价策略尚可理解。然而,餐厅是否已向公众明确传达了这一定位?若公众持续将其误认为是一家普通餐厅,面对高昂的价格,很可能会引发强烈的抵触情绪。

若商家决定转向服务高端客户,那么在未来的运营过程中,必须特别重视品牌形象的塑造与推广,以明确区分目标消费群体与一般大众。否则,这种内在的冲突将持续存在,对餐厅的进一步发展构成阻碍。

事件背后的思考

市场经济条件下,该事件凸显了物价与公众认知间的冲突。消费水平、消费心理与企业自主定价权之间的平衡问题亟待解决。在社会发展进程中,公众对基本食品价格的高度敏感将对商家的定价策略产生显著影响。以此次白粥事件为例,一餐白粥引发了众多问题的探讨。

监管部门是否应制定更为明确的物价界定准则,这一问题引发热议。欢迎大家在评论区发表个人观点,同时,如对本文感兴趣,不妨点赞并转发。