近期,随着影像学检测技术的广泛应用,肺部磨玻璃结节(GGN)引起了公众广泛关注。一旦患者发现此类结节,普遍担忧患癌。实则情况复杂。本文旨在深入分析GGN的成因、诊断、治疗和预防措施,以助读者准确把握并处理这一健康挑战。

磨玻璃结节的成因与分类

肺磨玻璃结节成因复杂,涵盖炎症、病菌感染、纤维变性和初期肺癌等。根据结节的外观和密度,可区分为纯粹磨玻璃结节(pGGN)和混合磨玻璃结节(mGGN)。pGGN多见于炎症或初期肺癌,而mGGN往往包含较多实质性部分,其恶变几率相对增大。

临床中,医师依据结节的尺寸、形状、密度及患者个体情况综合评估其属性。直径较小、密度低的pGGN通常建议实施定期监测。反观直径较大、密度高的mGGN,可能需采取更详尽的诊断与治疗措施。

磨玻璃结节与肺癌的关系

众多人对肺部磨玻璃结节与肺癌的关联存在误区,这主要因恐惧心理及医学知识的匮乏所致。实际上,并非所有磨玻璃结节都会演变为肺癌。研究数据显示,约10%-20%的此类结节最终可能癌变,但多数结节实际上是良性的。

陈海泉教授强调,磨玻璃结节型肺癌进展迟缓,从结节转向实性肿瘤的转化历时可能数年至数十年。针对此类结节,临床常秉持“观察等待”的原则,对病变进行周期性影像学监测。

如何正确对待磨玻璃结节

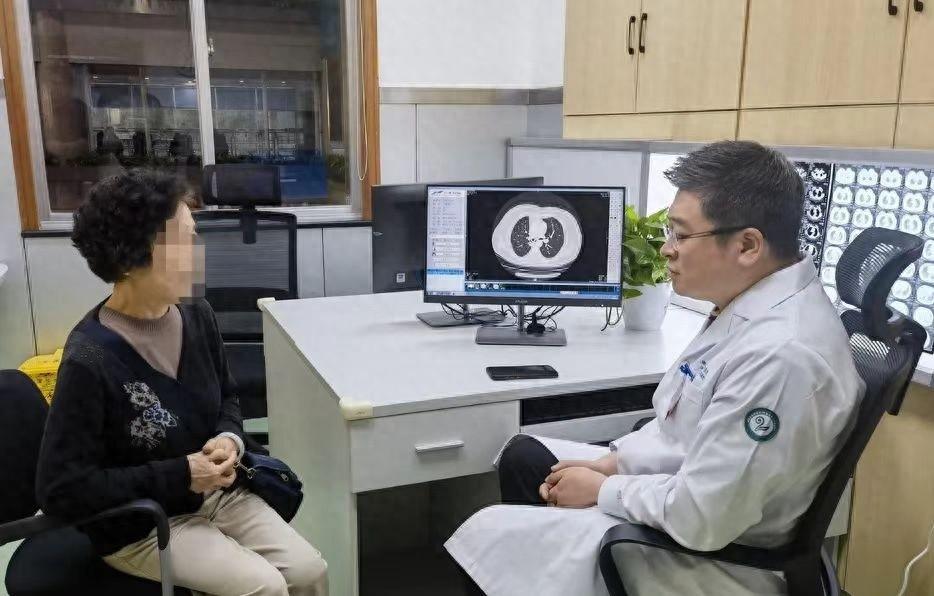

在遭遇肺磨玻璃状结节时,患者需保持沉着,切忌过度恐慌。首要措施是咨询胸外科或呼吸内科专家,进行详尽检查与评估。专家将依据结节尺寸、形状、密度及患者状况,量身定制个体化的监控与治疗方案。

针对直径细微、密度较低之磨玻璃结节,常规推荐实施定期跟踪检查,评估其发展。跟踪检查的周期因结节的特性及病人状况而异,通常为3至6个月。若结节在跟踪期间未呈现显著变化,可考虑适当放宽检查周期。

磨玻璃结节的治疗策略

针对恶性磨玻璃结节患者,治疗方案涵盖手术性与非手术性措施。手术性治疗,作为早期肺癌首要治疗方法,涉及肺段或肺叶切除术。无法手术的患者则可考虑立体定向放疗(SBRT)及靶向治疗等非手术疗法。

陈海泉教授所倡导的“治愈窗口期”概念着重于对磨玻璃结节型肺癌的早期治疗,旨在显著提升治疗效果并尽量减轻对病患生活质量的冲击。该理念为磨玻璃结节型肺癌的治疗引入了创新思维与策略。

预防磨玻璃结节的措施

关键于降低肺癌风险因素的预防策略包括,首要举措是戒烟,以及规避长期暴露于空气污染和职业致癌物。维护健康的日常生活习惯,例如平衡饮食、适度运动与积极心态,亦有助于肺癌风险的降低。

对存在肺癌家族史或潜在高危风险的个体,推荐实施低剂量CT常规筛查以实现肺病早期诊断与治疗。相反,对于无显著肺癌危险因素的健康个体,目前共识为不必每年进行CT检查,每3至5年进行一次CT扫描即可。

公众对磨玻璃结节的误解

影像学检查的广泛应用使得肺部磨玻璃结节成为公众的首要忧虑来源,这主要归因于对疾病的不安和对医学了解的不足。

陈海泉教授强调,直径小于2厘米、实性成分不超25%的磨玻璃结节,无需过度担忧,只需定期监测。对于缺乏肺癌高风险的健康个体,现阶段无需每年进行CT筛查,每隔3至5年进行一次CT检查即可。

肺部磨玻璃影影结节引发担忧,但并非全部病变为恶性。应对此健康挑战,患者与医者需通力合作。患者应持冷静态度,避免恐慌,寻求专业医疗咨询,接受详尽检查评估。医生需依据结节特征及患者状况,实施定制化的跟踪诊疗策略。

在肺部磨玻璃结节的应对中,关键系定期监测抑或积极疗愈?敬请于评论区互动,发表您的观点。同时,给予点赞与转发,助力提升公众对这一健康领域的认知。