近期,共有56件文物顺利回归。专家指出,这些文物中绝大多数是新石器时代马家窑文化的彩陶,其历史可追溯至约5000至4000年前。文物的回归对于研究我国早期文明具有深远影响,引起了广泛关注,其价值难以估量。

马家窑文化的定义

中国社会科学院考古研究所研究员提出,马家窑文化是在中原仰韶人群向西北迁移并拓展过程中逐步形成的。这一文化群体适应了西北的自然环境,继承了仰韶文化的彩陶制作技艺,并在其基础上进行了创新,使得史前彩陶制作技艺达到了巅峰。马家窑文化的起源与仰韶人群的迁徙紧密相连,不仅体现了文化的传承,也揭示了文化的演变。马家窑文化在西北地区独具特色,其发展规模宏大,持续时间长达约1000年。

黄河上游地区是研究中华文明起源的重要区域,其中马家窑文化的演变历程尤为关键。该区域的独特地理位置,使其能够与周边多个区域实现有效连接,这些因素共同构成了马家窑文化研究的核心要素。

持续发展千余年

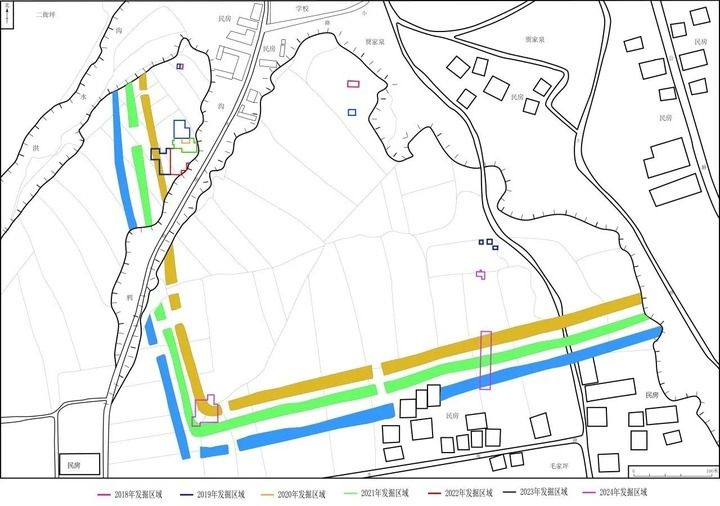

马家窑文化孕育了高度文明。在此区域,众多遗迹被发掘,涵盖大型设施、众多房屋、窑炉以及墓葬等。这些遗迹充分证明了马家窑文化近千年的持续发展。当地优越的环境条件,促进了这一独特文化的形成。

历经千年,其发展并未停滞,而是不断进步与革新。在黄河上游地区,当时这一文化光彩夺目。彩陶技艺的传承与深化,充分证明了其辉煌。他们留下的遗迹与传承,是文明逐步发展的有力证明。

文物回归意义重大

此次56件文物的归还包括了重要价值,对于深入研究中华早期文明具有重要意义。这些文物为我们提供了直接的研究依据,有助于我们了解这片土地上早期文明的孕育。目前,马家窑文化正处于中华文明探源工程的关键阶段。

这些文物蕴含着那个时代先民对文明的向往与取得的成就,对它们的深入研究或许能够为早期人类的居住模式、生活方式以及社会结构等方面提供更多见解。这些文物仿佛是打开中华早期文明宝库的钥匙,有助于我们更深入地理解我们悠久文明的起源。

重要的彩陶之路

史前时代,马家窑文化标志着中西早期交流的“彩陶之路”已然开启。该地区地理位置优越,交通四通八达。向北可延伸至河西走廊,向南直达四川盆地,向西触及青藏高原,向东连接关中和中原。

该通道可能促进了多项关键商业技术的广泛传播,包括冶金、绵羊、黄牛和麦类作物等。这些技术可能通过该通道从中亚和西亚传入我国西北地区,并继续向东扩散。马家窑文化在时间与空间两个维度上,都扮演了至关重要的桥梁和推动角色。

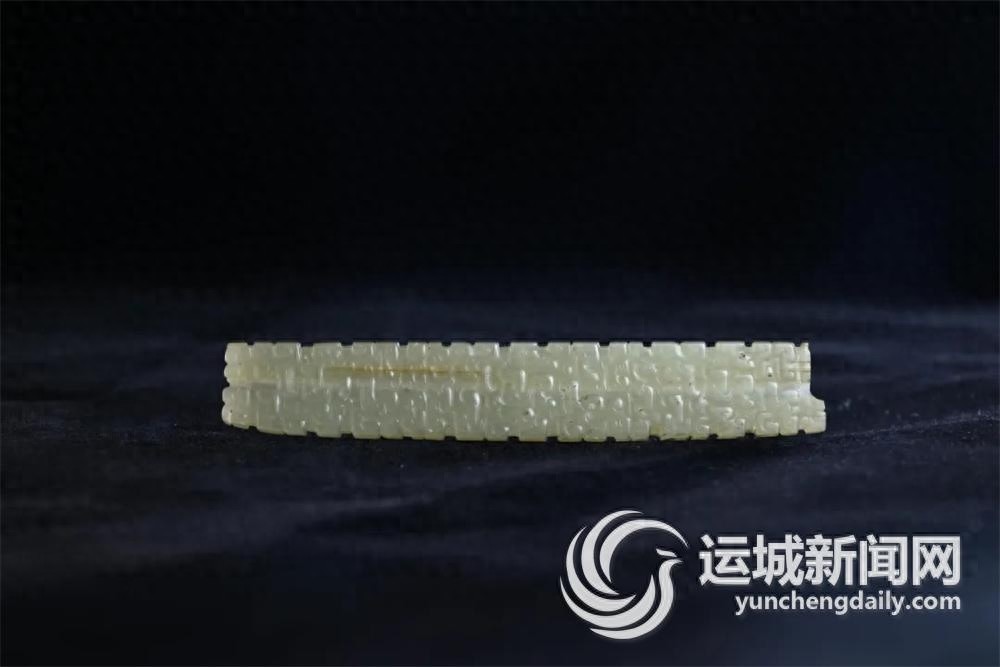

马家窑彩陶艺术

马家窑文化的彩陶艺术价值显著,其中中国国家博物馆收藏的舞蹈纹彩陶盆尤为知名。此盆于1973年在青海省大通县上孙家寨墓地被发现。其具体尺寸为:高度14.1厘米,口径28厘米,底径10厘米,颜色为橙红色。

三组人形舞蹈图案分布于内壁,每组舞者共五人,彼此间以向内的弧线纹和柳叶形宽带纹相隔。这一图案于2013年8月正式被纳入禁止出境展览的文物清单。作为马家窑文化彩陶艺术的典范,它不仅反映了那个时期的艺术成就,同时也充当了历史的见证。

对早期文明探究意义

马家窑文化研究对探析中华早期文明具有深远影响。其兴起与演变过程,反映了当时社会的构造与演变。该文化所遗留的众多遗迹,为研究者提供了丰富的资料。

这种文化在早期文明交流与融合的把握上扮演着核心角色。但关于我们是否充分利用了这些机会进行深入探究,仍存在一定疑问。关于马家窑文化研究的未来发展,公众的看法如何?欢迎读者在评论区点赞、分享,并分享各自的观点。