上海博物馆藏品中的书画作品极为丰富,被誉为江南半壁江山。在其超过102万件文物中,书画一级品的数量接近馆藏一级品总数的一半。其中,董其昌的《秋兴八景图》作为名品之一,现正于上海博物馆东馆的“海上绘画馆”全面展出。这一展览对书画爱好者来说,无疑是一大喜事。

董其昌书画地位

董其昌在画坛上占据着举足轻重的地位。他的山水画作众多,流传至今的佳作如《林和靖诗意图》等,均展现了其独特的墨色和青绿山水风格。此外,他的作品对后世产生了深远的影响,诸如王时敏、八大山人等众多艺术大家均受到了他的启发。董其昌所创立的山水画理论体系,对后世画坛的影响持续了三四百年之久。这种传承性凸显了他在书画发展史上的核心地位。

董其昌的画作风格独树一帜,其敷色用彩手法与水墨笔触相近,书法技艺亦能融入画法之中,展现出浓厚的文人画风格。因此,他的作品不仅视觉表现力强,更蕴含深厚的文化内涵。

丰富的馆藏书画

上海博物馆藏品众多。其中,书画一级品数量众多,占馆藏一级品的一半左右。这些一级品中,包括唐代孙位的《高逸图》和王羲之的《上虞帖》等众多杰出作品。这些藏品充分体现了上海博物馆在艺术收藏方面的极高价值。

上海博物馆藏品中汇聚了众多名家之作,这一特点充分展现了其在书画领域的深厚收藏底蕴。馆内作品跨越了从古至今的漫长历史,涵盖了各式风格与流派,其中不乏代表之作。这种多样性吸引了全球书画研究者与爱好者纷至沓来,探寻与研究。

《秋兴八景图》创作信息

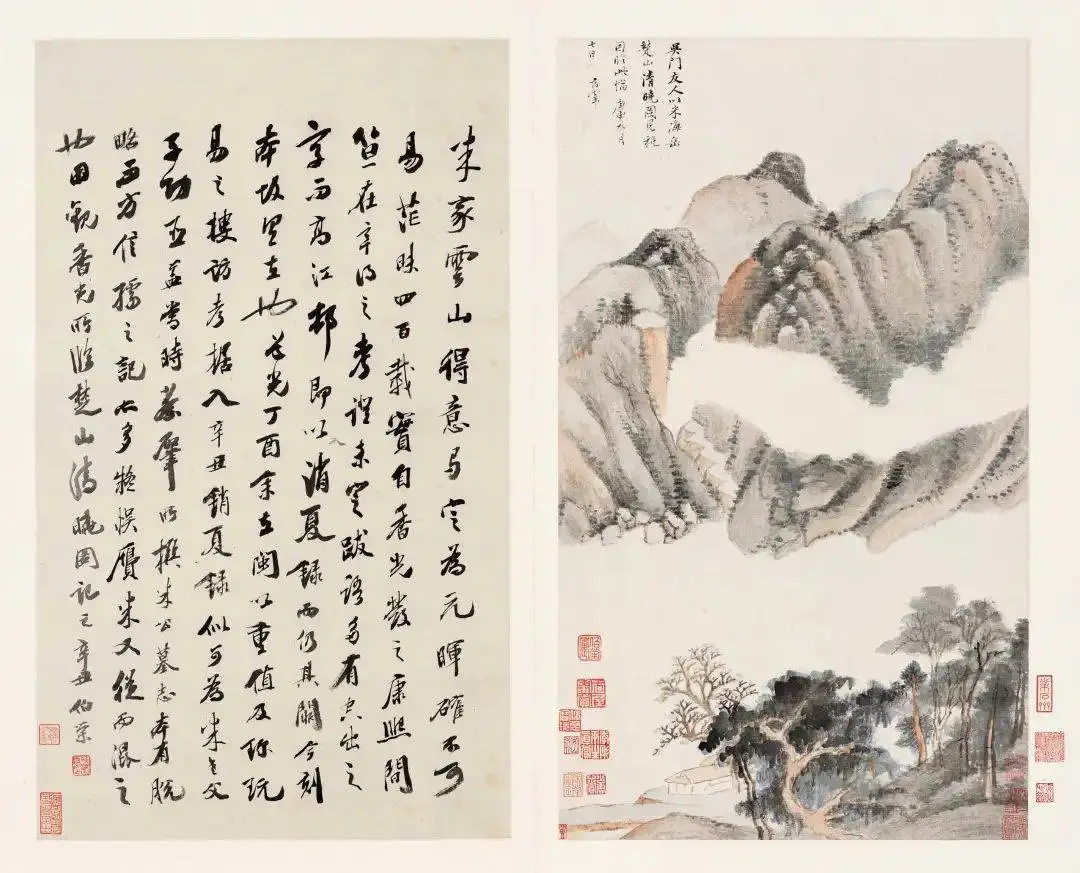

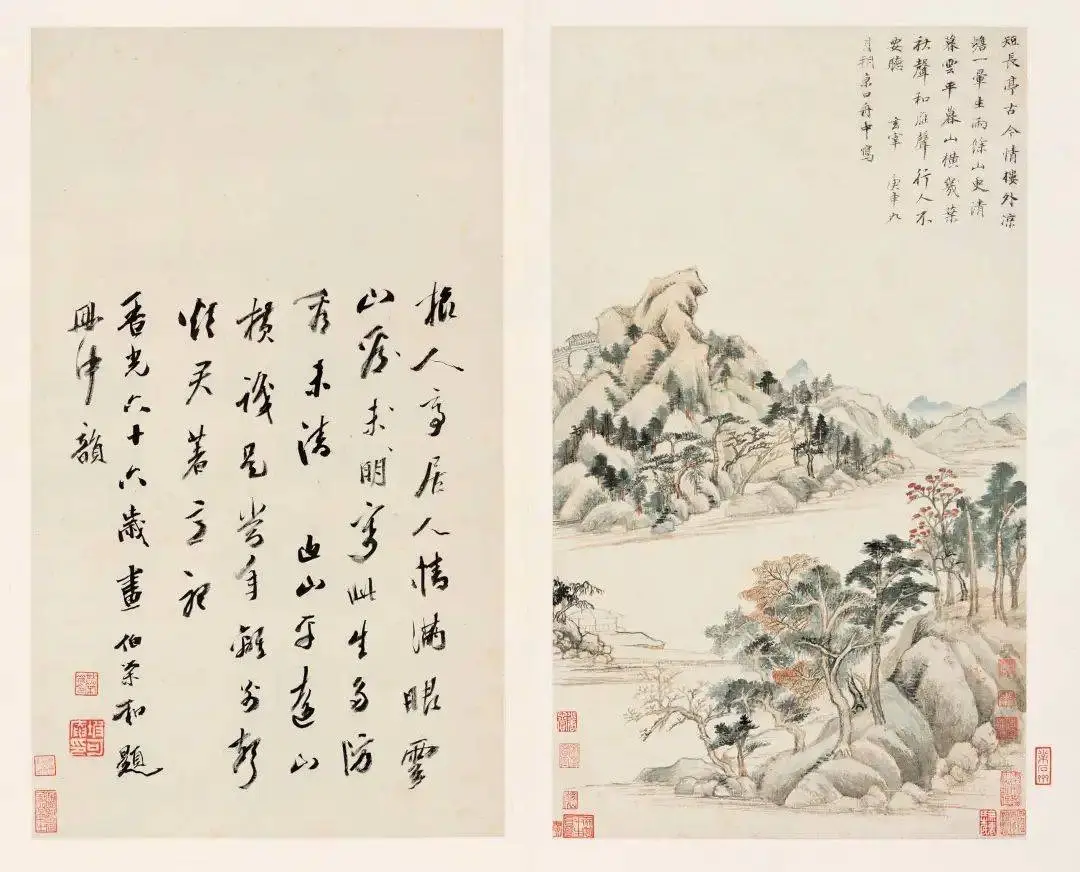

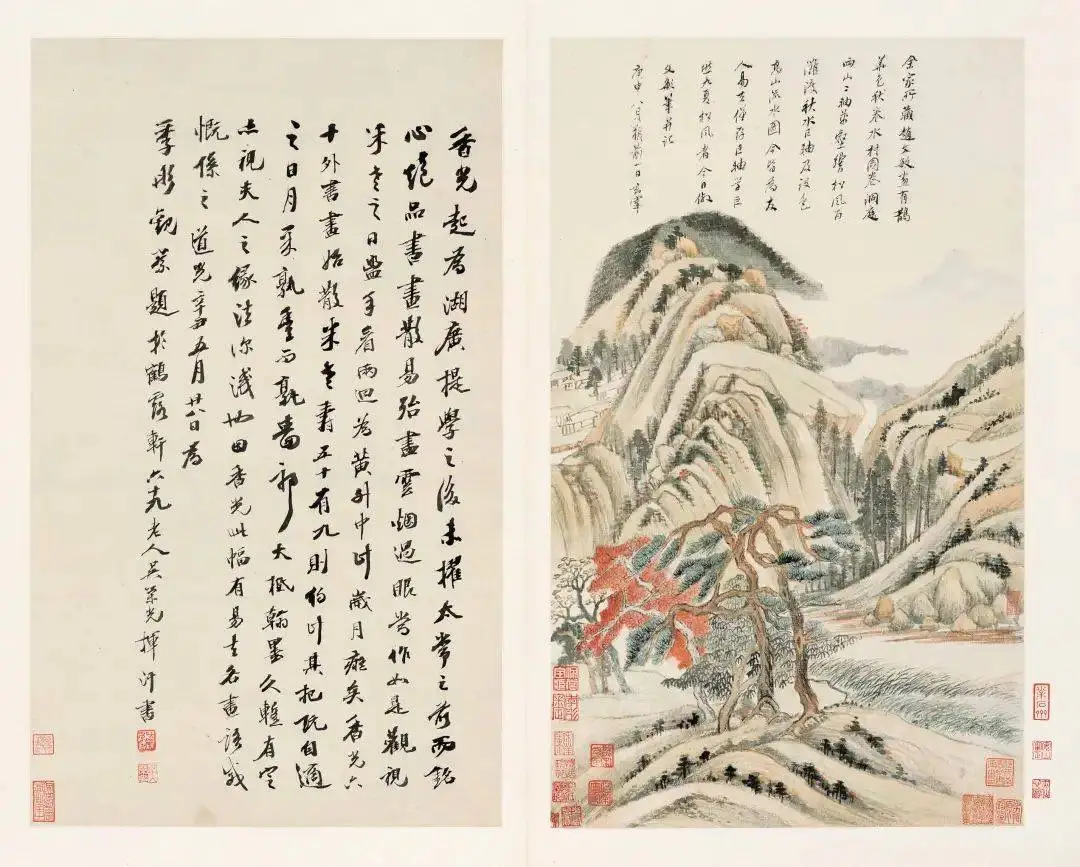

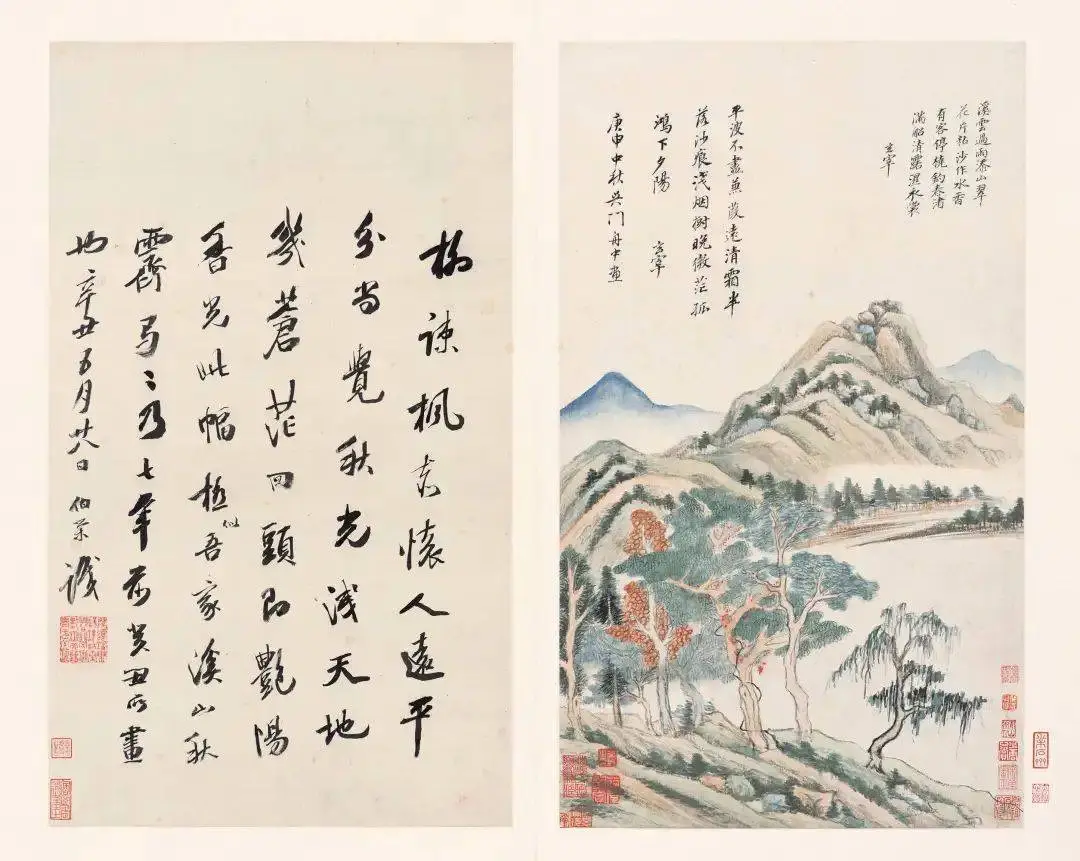

《秋兴八景图》绘于1620年秋季,当时董其昌正航行在苏州与镇江地区。彼时,他已年满六十六岁。在这幅作品中,董其昌融合了唐、宋、元时期诸多大家的艺术风格,其用色深受赵孟頫的影响。这幅画作成为了他艺术生涯中的经典之作。

董其昌在航行途中创作了此画,画中展现了江南秋季的美丽风光。画面中,江南的秀峰连绵,川原苍翠,同时配有优美的诗文题跋。整幅画作以细腻的笔触描绘,如同蚕丝般层层叠加,虚实相间,美感丰富。诗、书、画三者紧密结合,相得益彰。

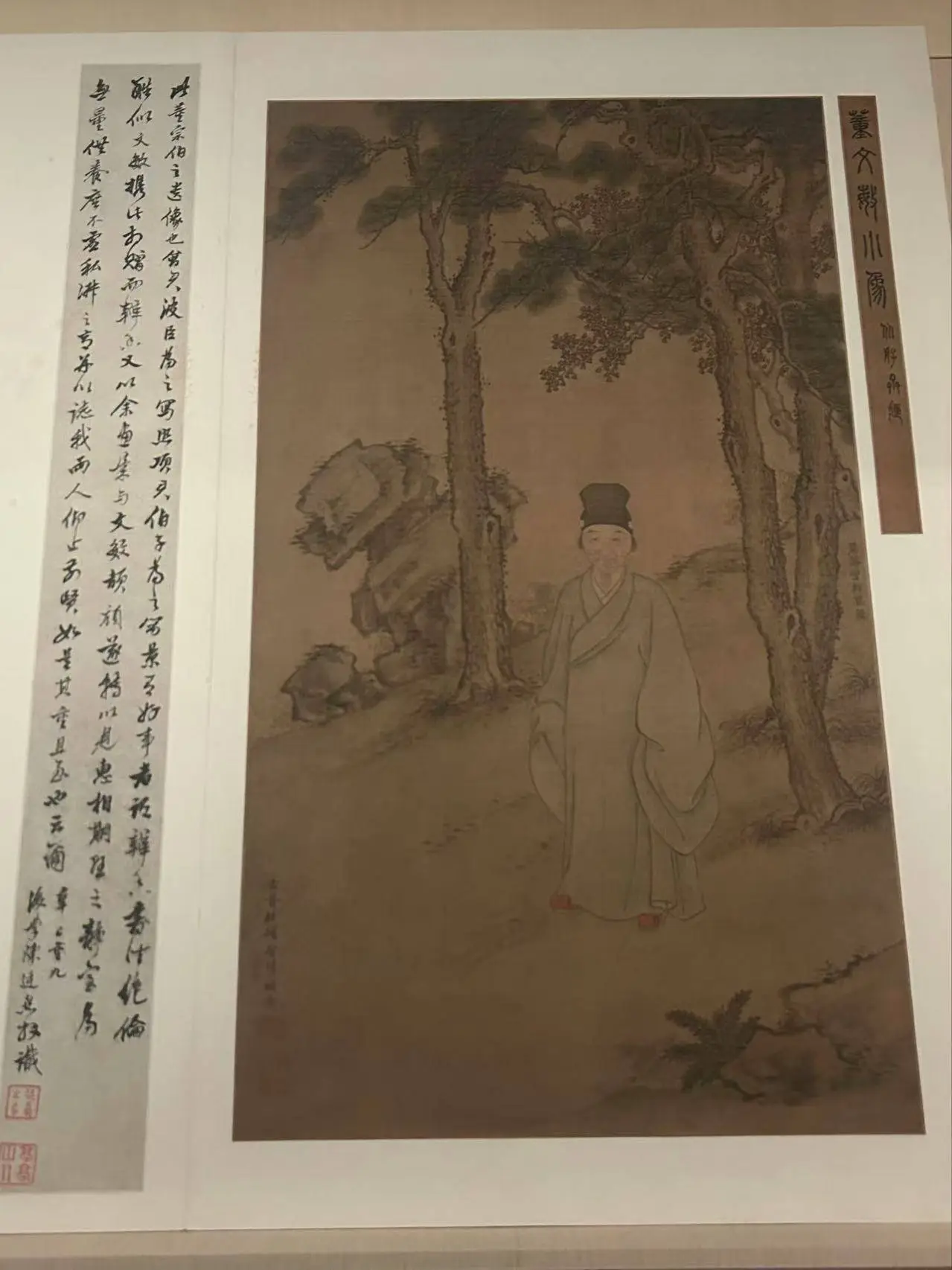

册前附《董文敏小像图》

《董文敏小像图》这幅作品由曾鲸绘制董其昌的肖像,并由项圣谟增补背景。曾鲸所绘肖像形象生动,神态逼真,基本忠实于董其昌的真实外貌。项圣谟在山水树木的描绘上颇具造诣,享有“项松之名满东南”的美誉。

附图风格独特。根据补景画风分析,此图创作于项氏三十岁之后。董氏比项氏年长四十二岁,因此这幅画像应描绘的是董其昌在七十三岁之后的容貌。此像页被后世收录在《秋兴八景图》册的首位。

董其昌绘画理论与作品

董其昌在绘画理论中借鉴禅宗思想,将其划分为“南北宗”两大流派,并高度评价“南宗”作为文人画的正宗传承。在山水画创作上,董其昌强调笔墨气势的运用,其作品既不受南方山水形象的束缚,亦不拘泥于北方山水的具体描绘。

他表示“诗不一定要与画相吻合”,然而,通过他的画作,我们可以感受到其中透露出的高雅与雍容气质,与诗词的婉约与典雅韵味相得益彰。他的作品描绘的是心中所向往的山水,是一种精神上的家园,这些山水画洋溢着灵性和诗意。

董其昌与其他大家对比

董其昌自我评价,与文徵明相较,各有优劣。文徵明在绘画技艺上精益求精,具体细致,董其昌自认不如。而在古雅秀润方面,董其昌则略胜一筹。文徵明曾绘制《秋声赋》这幅画作,而赵孟頫则有《杜甫秋兴诗卷》的行书作品。

评论指出,众多艺术家在相同主题或风格领域展现出个性化的表达与探索。董其昌的《秋兴八景图》突破常规,塑造了独树一帜的艺术风貌。这一现象充分展现了艺术的多元与进步。关于董其昌的绘画风格是否对当代书画艺术有所启发,引发热议。欢迎各位点赞、转发,并在评论区展开讨论。